|

|

|||

| APG分類: | アジサイ科 Hydrangeaceae | |||

| 旧科名: | ユキノシタ科 Saxifragaceae | |||

| 属 名 : | アジサイ属 Hydrangea Gronov. ex Linn. (1737) |

|||

| 英 名 : | hortensia, hydrangea | |||

| 中国名 : | 繍球、八仙花 | |||

| 原産地 : | 日本の暖帯 | |||

| 用 途 : | 庭園樹として植えられる。 漢字「紫陽花」は 誤用といわれている。 |

|||

|

|

|||

| APG分類: | アジサイ科 Hydrangeaceae | |||

| 旧科名: | ユキノシタ科 Saxifragaceae | |||

| 属 名 : | アジサイ属 Hydrangea Gronov. ex Linn. (1737) |

|||

| 英 名 : | hortensia, hydrangea | |||

| 中国名 : | 繍球、八仙花 | |||

| 原産地 : | 日本の暖帯 | |||

| 用 途 : | 庭園樹として植えられる。 漢字「紫陽花」は 誤用といわれている。 |

|||

| 「アジサイ」は、アジサイ全般を表す ”広義の名称”としても使われるが、” 狭義 ” の使い方では 本種の和名を指す。 「アジサイの学名」や「ガクアジサイ」の項と記述内容が重複する。 |

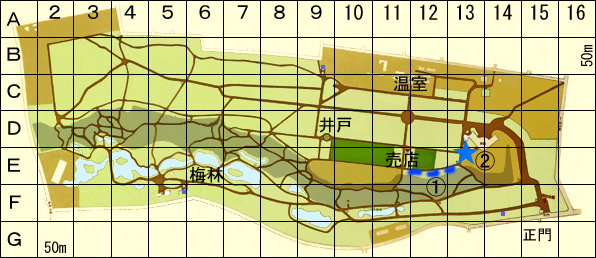

| ①:アジサイの小径 2011.6.21. |

|

| 「アジサイの小径」は 標識41番から 42番までで、青い色の花が多い。写真は本館方向を振り返って見ている。以下の写真で タイトルが白地のものは、すべてここの「アジサイ」を撮影したもの。 園内には 本館裏の標識31~41番に「アジサイ園」があって、アジサイ以外の各種が植えられている。その他の場所にも標識無しのものがあるが、「アジサイ」 と 「セイヨウアジサイ」 との違いは はっきりしないため、判断が難しい。 |

| アジサイ の学名・分類 の変遷 |

■ |

日本原産の植物であるアジサイを、初めて世界に紹介したのは エンゲルベルト・ケンペル (1651 -1716) である。ドイツ生まれの医師・博物学者。オランダ商館の医師として17世紀末に長崎に約二年間滞在し、江戸参府にも 二度随行した。 記載したのは『廻国奇観』(1712)で「紫陽 シヨウ、アジサイ、アンサイ、アジキイ」のタイトルで数行の説明があるが、図版は無く、どの種なのかはよくわからない。 |

|

|

||

1. |

最初に学名を付けたのは C. P. Thunberg (1743-1828) で、「ガマズミ属」に分類した。「葉が大きな ガマズミの仲間」ということになる。 |

|

| ガマズミ属 Viburnum macrophyllum (1784) | ||

2. |

(最初の発表は J. A. Murray による) 1775年に来日したツュンベリーは ほかに 「ヤマアジサイ」 と 「コアジサイ」にも命名しているのだが、「ガクアジサイ」には気がつかったようだ。日本での行動が幕府によって制限されたためだろう。 アジサイ属はそれ以前にすでに定義されており、フランス人の N. C. Seringe (1776 -1858) が アジサイ属 に変更した。 |

|

| ユキノシタ科 アジサイ属 Hydrangea macrophylla (1830) | ||

3. |

近年の分類学者、エングラーによる分類までは これが採用されていたが、その次の代表的な分類学者である クロンキストは、アジサイ類を「科」として独立させ、 |

|

| バラ目 アジサイ科 アジサイ属 | ||

4. |

とした。「目」は 「科」の ひとつ上の分類ランクである。 ところが 葉緑素の遺伝子解析による APG分類 II では、「目」の位置が大きく変わり、ミズキ目 に変更された。 |

|

|

| アジサイは ガクアジサイから生まれた栽培品種 (園芸品種)だが、チュンベリーが ガクアジサイを見逃した?ために、原種の前に 栽培品種に学名が付けられた。 原種である ガクアジサイ には後から名前が付けられため、学名的には、アジサイの「品種」扱いとなった。 |

| アジサイは 高さ2~3mの落葉低木で、根元から新しい茎を勢いよく伸ばすが、一年目には花を付けず、2年目と3年目に花序を出す。このため、一年目のシュートを切り詰めすぎると、翌年に花が咲かない事になる。 そして およそ5年で枯れれてしまうので、一本の茎に注目すると寿命が短いが、次々に更新していくことによって、株としては永続していく。 |

| 根元から出た枝 2011.6.21. |

|

| 2011.6.21 一年目の枝 と 古い枝 | |

|

|

| 葉は 十字対生である。 |

| 葉の様子 2011.6.21. |

|

| つぼみの状態 2013.5.29. |

|

| 花序の出初めは 当然のことながら、装飾花のサイズも小さい。 |

| ( この花はセイヨウアジサイ だと思われる ) |

| 鋸歯のある装飾花の萼片 2012.6.3. |

|

| 色が付いていない黄緑色の状態から、周辺部にだけ青が差している この状態が美しい。『園芸植物大事典/小学館』には 装飾花の萼片は全縁 と書かれているが、そうでないものもあるようだ。 |

| 花の様子 2011.6.21. |

|

| 花弁に見えるのは萼が大きくなったもの。 事典の記述として、「アジサイは ガクアジサイの花序全体が装飾花に変化したもの」と書かれていることがある。これは間違いで、装飾花の陰に隠れて本来の形の花がたくさん残っている。 |

| 下からのぞく 2013.5.30. |

|

| 中は がらんどう。 |

|

| 黄緑色の玉が 装飾花ではない花のつぼみ。 |

| ▼が 正常な花の萼 |

|

| 本来の花は 萼も花弁も 5枚がほとんど。それなのに、装飾花の発達した萼は 4枚が多い。装飾花には子房がないので種子はできない。 |

| 咲き出した両性花 2013.6.7. |

|

| 内側にある両性花が咲いている。この両性花に種子ができるのかどうか、未確認である。 |

| 紫色になった葉 2001.1.7. |

|

| アジサイ の 位 置 |

|

| ①: | E12-13 | ● | 10番通り イロハカエデ並木の右手 |

| ②: | E13 ac | ★ | 本館裏手の アジサイコーナー |

| 名前の由来 アジサイ Hydrangea macrophylla | ||

アジサイ : |

||

|

| 種小名 macrophylla : 大きな葉の という意味 | |

|

| Viburnum macrophyllum (1784) |

|

スイカズラ科(APG分類ではレンプクソウ科)ガマズミ属 ガマズミ |

| ガマズミ Viburnum dilatatum (1784) Thunb. |

|

|

|

| ヤブデマリ Viburnum plicatum v. tomentosum | |

|

|

| 属名 Hydrangea : | ||||

| ||||

| アジサイに当てる漢字 紫陽花 について | ||||

|

||||

| 何年植向仙壇上、早晩移植到梵家、雖在人間人不識、与君名作紫陽花 |

|

| 植物の分類 : | APG分類II による アジサイ属 の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| 以前の 分類場所 | バラ目 | トベラ科、スグリ科、ベンケイソウ科、バラ科、ユキノシタ科、 アジサイ科( ミズキ目に移された↓)、など |

|||||

| マメ 群 : | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| ミズキ目 | ミズキ科、ヌマミズキ科、アジサイ科 | ||||||

| アジサイ科 | ウツギ属、アジサイ属、バイカウツギ属、イワガラミ属 | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した?植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |