|

|

|||

| APG分類: | ガリア科 Garryaceae または アオキ科 Aucubaceae |

|||

| 旧科名 : | ミズキ科 Cornaceae | |||

| 属 名 : | アオキ属 Aucuba Thunb. (1783) | |||

| 中国名 : | 青木 qing mu 桃叶珊瑚 属 tao ye shan hu |

|||

| 原産地 : | 北海道から沖縄まで | |||

| 用 途 : | 雌雄異株で 赤い実の生る雌株が庭に植えられる。 オレンジや黄色もあるようだ。 葉に黄色い斑のはいった様々な園芸品種がある。 |

|||

|

|

|||

| APG分類: | ガリア科 Garryaceae または アオキ科 Aucubaceae |

|||

| 旧科名 : | ミズキ科 Cornaceae | |||

| 属 名 : | アオキ属 Aucuba Thunb. (1783) | |||

| 中国名 : | 青木 qing mu 桃叶珊瑚 属 tao ye shan hu |

|||

| 原産地 : | 北海道から沖縄まで | |||

| 用 途 : | 雌雄異株で 赤い実の生る雌株が庭に植えられる。 オレンジや黄色もあるようだ。 葉に黄色い斑のはいった様々な園芸品種がある。 |

|||

| アオキは繁殖力が強く、日陰でも育つ。 鳥が食べた種がばらまかれるためか、園内いたる所に生えてきて 増殖している。 |

| ① : ラクウショウの隣の アオキ 2011.1.5 |

|

| 普通は高さ 2m程度だが、左のものは 3m にもなっている。 |

| ② : 樹 形 2011.1.5 |

|

| 上の段奥の東屋の近く。 赤い実が生っている。 |

| 2006.10.29 根元 | 葉 2011.1.5 |

|

|

| 葉には大きな鋸歯(ギザギザ)があり、薄手でツヤがある。 | ||||

|

| 2011年のアオキの芽出しから 開花 結実まで。 ただし、同じ木を追いかけたわけではない。 |

|

|

|

| キラキラと光るつぼみ 2000.4.7 |

|

|

|

| 2009.4.7 雄 花 | 雌 花 2009.4.7 |

|

|

| 分類標本園には 雄株、雌株の両方が植えられている。 萼・花弁・雄しべの数はともに 4。 |

| 成長した実 2009.11.3 |

|

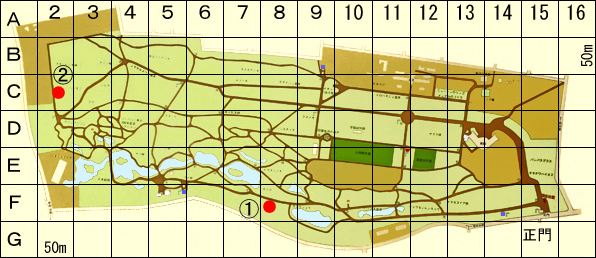

| アオキ の 位 置 |

|

| 写真①: | F7 b | ● | 70番通り ラクウショウの先 |

| 写真②: | C2 cd | ● | 針葉樹林内 |

| その他 園内いたる所に・・・ |

| 名前の由来 アオキ Aucuba japonica | ||

アオキ : 幹も葉も青い木 の意味。 |

||

|

||

| 種小名 japonica : 日本産の という意味 | ||

|

||

| Aucuba : アオキ( 青木 )属 | ||

|

||

| ミズキ科 Cornaceae : cornu (角) に由来するといわれている | ||

|

||

| ミズキ | ミズキの花と葉 | |

|

毎年1段づつ背を伸ばし、枝は横に広がる。 別名 : ダンダンノキ、段々の木 |

|

| Garrya ガリア科 ガリア属 : | ||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |