|

|

|||

| 科 名 : | エゴノキ科 Styracaceae | |||

| 属 名 : | アメリカアサガラ属 Halesia John Ellis ex. Linn. (1759) nom. cons. |

|||

| 中国属名: | 銀鐘花属 | |||

| 英語名 : | Carolina silverbell, silverbell-tree | |||

| 原産地 : | 北アメリカ東部、 同 中北部 (イリノイ、オクラホマ) |

|||

| 用 途 : | 時に庭木として植えられる。 | |||

| 黄葉する落葉樹。和名に「アメリカ」が付く植物はたくさんあるが、このホームページでは初めての登場。その大きな理由は、小石川植物園が アジアを中心とした植物をコレクションしているためである。 |

| ロープが張られた井戸の横の区域 2013.5.15. |

井戸 跡 ↑いいい |

| 旧小石川養生所井戸の隣の区域は、以前 カルミアなどが植えられていたが、他の場所に植え替えられて整地された。「養生所記念館」のようなものを建てる計画だった、と聞いた事がある。現在は ロープが張られていない。 |

| 繁っている2本のアメリカアサガラも 以前から植えられていたもので、幹の太さが15センチぐらいはあったように思う。 それが 一度切られた後に、根際からたくさんの枝が出たのが 現在の姿。事典によると 本来 10mぐらいの高さになるそうだ。 |

| 春の開花 2011.4.20. |

|

| ↓ |

| 2年後 2013.4.5. |

|

| 確実に大きくなっている。2013年は 開花が早かった。葉は開花と同時に展開しだす。 |

| 昔の 太い幹の様子 2000.4.22. |

|

| 名札の幅が 25センチなので、幹の太さは 約 18センチあったことになる。 |

| 若い幹 2013.5.25. |

|

| 昔の枝の様子 2000.4.22. |

|

| 当然 今よりも太い枝があった。 |

| 冬 芽 2017.3.16. | |

|

|

| 頂芽は葉芽で、丸い大きな側芽は花芽の可能性が高い。 右写真:頂芽が裸芽のように見えることがあるが、これは高出葉が残ったもの。 |

|

| 高出葉の内部に3枚ほどの芽鱗があり、芽吹き時には低出葉も認められる。 |

| 葉の裏は白い 2011.4.15. |

裏面には柔らかい毛があり、白く見える。 |

| 新 葉 2012.4.22. |

葉脈が凹んでいる。 |

| 浅い鋸歯 |

|

| 葉脈のパターン |

|

| 花の様子 2011.4.15. |

|

| 花序は前年の枝から出る。一箇所に2~4(5)個がぶら下がる。 |

| 花の詳細 2012.4.22. | |

|

|

| 合弁花で 萼も花弁も 浅く4つに裂ける。 |

| 若い実 2012.6.5. |

|

| 「翼」は 4枚 2012.6.5. |

|

| 子房は下位で、花柱や枯れた柱頭が残る。 |

| 熟した果実 2006.9.1. |

|

| 落ちた実を並べて 2010.10.17. |

|

| 長い果柄、尖った花柱、4枚の翼 |

| 黄色く色付く葉 2010.11.21. |

|

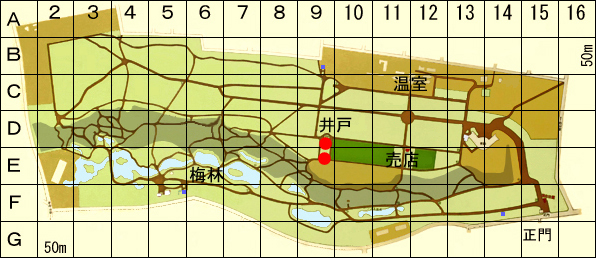

| アメリカアサガラ の 位 置 |

|

| D9 d , E9 c | ● | 井戸の横、ロープ内 |

| 名前の由来 アメリカアサガラ Halesia carolina |

| 和名 アメリカアサガラ アメリカ麻殻 : | |

|

| ← アサガラ 麻殻 : Pterostyrax corymbosus | |

|

| 種小名 carolina : 原産地の一つを表している | |

|

| 属名 Halesia ヘイルジア : 人名による | |||||||

|

|||||||

| エゴノキ科 Styracaceae、属名 Styrax : はっきりせず | ||

|

||

| 英語名、中国名 : silverbell-tree、銀鐘花 | |

|

| アメリカアサガラに関連した学名の 命名経緯 |

| 属名 Halesia が保留名となっている経緯や、命名者のエリスが付けた種小名などについて調べてみた。 |

| 命名年 | 和 名 | 学 名 | 命名者 | 備 考 | |||

| 1753 | アカネ科 ハテルマギリ属 |

Guettarda | リンネ |

|

|||

| Wikipedia より |

|||||||

| 1756 | アカネ科 ハテルマギリ属 |

Halesia | P. Browen | ||||

| すでに リンネが名付けていた Guettarda属を、後からHalesia とした ため、無効。(異名) |

|||||||

| 1759 | アメリカアサガラ属 | Halesia | エリスex.リンネ | 保留名 | |||

| Halesiaは、1756年に記載されて無効となっているため、規約上は無効。 しかし、これが長く使われていたため、近年に保留名とされた。 |

|||||||

| 1759 | アメリカアサガラ | H. carolina | リンネ | リンネが『自然の体系 第10版』に記載した。正名。 | |||

| (カロライナ産の) | |||||||

| 1761 | アメリカアサガラ | H. tetraptera | エリス | (4翼の) | |||

| リンネが記載した2年後に、エリス自身が別の種小名で記載したが、 後からの命名であるため 異名。 |

|||||||

| 1761 | なし | H. diptera | エリス | (2翼の) | |||

| 翼が2枚の別種に命名したもの。 正名。 | |||||||

| 1762 | なし | H. diptera | リンネ | Halesia diptera Ellis. | |||

| 次の年にリンネも同名で発表したが、 当然ながら 異名。 |

|

||||||

| Wikipedia より | |||||||

| 解説・推察: アメリカに渡っていた、あるいは行き来していたエリスは、スウェーデンの植物学者 リンネと親交があり、アメリカアサガラの事を知らせていたものと思われる。リンネがアメリカアサガラを『自然の体系 第10版』(1759) に記載するにあたって、この新しい「属名」を ヘイルジアに捧げたいとしていたのであろう。 しかし、アメリカアサガラの学名に関しては、エリスの名はあがっていない。(ex. Linne とはなっていない。) |

| エリスは アメリカアサガラ だけでなく、果実の翼が2枚の H. diptera も発見していて、1761年に両者を記載している。 リンネは遅ればせながら? 翌年に同じ学名で記載したが、無効。 |