|

||||

|

||||

| 科 名 : | ビワモドキ科 Dilleniaceae | |||

| 属 名 : | ビワモドキ属 Dillenia L.(1753) | |||

| 原産地 : | インド、タイ、マレーシア | |||

| 英 名 : | elephant-apple | |||

| 中国名 : | 五椏果 | |||

| 用 途 : |

花と葉を鑑賞するために栽培される。 インドでは、酸味のある果実を食用とする。『植物の世界』 |

|||

| 撮影地 : |

小石川温室、シンガポール ドミニカ共和国 |

|||

|

||||

|

||||

| 科 名 : | ビワモドキ科 Dilleniaceae | |||

| 属 名 : | ビワモドキ属 Dillenia L.(1753) | |||

| 原産地 : | インド、タイ、マレーシア | |||

| 英 名 : | elephant-apple | |||

| 中国名 : | 五椏果 | |||

| 用 途 : |

花と葉を鑑賞するために栽培される。 インドでは、酸味のある果実を食用とする。『植物の世界』 |

|||

| 撮影地 : |

小石川温室、シンガポール ドミニカ共和国 |

|||

| 新設された温室で鉢栽培されている。高さ 約 2.5m。このサイズでは、開花や結実はいつのことになるかわからない。 |

| 小石川 温室 第2室 |

|

| 2006年にサント・ドミンゴ植物園で 初めて実が生っているところを見たあと、熱帯の植物園で何度も出会ったが、一度も花を見たことがない。 |

| 樹 形 |

|

| シンガポール植物園。大きくはなく、高さ 約 5m。 |

| 幹 | |

|

|

| インドネシア ボゴール植物園。赤茶色の割れ肌が特徴。 |

| 葉 |

|

| 葉の大きさは様々だが、大きいものは長さ40cm、幅15cmになる。 表面にはつやがあり、ギザギザのはっきりとした鋸歯。葉脈が目立つところは「ビワ」に似ているが、非常に薄手である。 |

| 果 実 |

|

| 直径約 12cm の実は細い枝の先に一つずつ付く。肥大した萼に包まれていて硬い。 |

| 落ちていた実 |

|

| 出張中の時、中の様子を知りたくて落ちていた実を「解剖」した事がある。萼はしっかりと重なり合っている。若い実だったためか非常に硬く、小さなナイフで削り取るのに苦労した。 |

| 次の写真は 4枚の萼をすべて取り去り、最後の5枚目も一部を切り取った状態である。 |

| 上から | 横から |

|

|

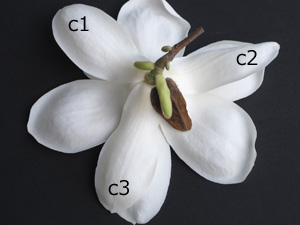

| 中央に菊の花のように残っているのが「雌しべ」、果実の周囲に残っているのが「雄しべ」である。落下することなく そっくり残っているのは、開花・受粉後、たちまちのうちに萼が閉じて花を包み込むためである。ただし花弁は散ってしまう。 開花時の様子を示すのに本種の写真がないので、参考に同じ属の「フィリピンビワモドキ」(仮称)の花を掲げる。 |

| Dillenia philippinensis Rolfe (1884) |

|

|

|||||

| 名前の由来 ビワモドキ Dillenia indica | |||||

| ビワモドキ:ビワに似ている の意 | |||||

|

|||||

| ビワモドキ | ビワ | ||||

|

|

||||

| 種小名 indica:インドの | |||||

|

|||||

| Dillenia ビワモドキ属 : | |||||

|

|||||

| ビワモドキ ← |

|||||

| ビワ (枇杷):Eriobotrya japonica Lindley(1822) | |||||

| ← Mespilus japonica Thunb. (1784) | |||||

|

|||||

| 種小名 japonica:日本の という意味 | |||||

|

|||||

| 植物の分類 : | APG IV による ビワモドキ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている。 以下は主な 目(モク) | ||||||

| 基部被子植物: | アンボレラ、スイレン*1、アウストロバイレア(シキミ*2) | ||||||

| モクレン類: | カネラ、コショウ、モクレン*3、クスノキ | ||||||

| 独立した系統: | センリョウ | ||||||

| .単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ*4、ヤマモガシ、ヤマグルマ*5、ツゲ | ||||||

| コア真生双子葉類: | グンネラ、ビワモドキ* | ||||||

| ビワモドキ目 | ビワモドキ科・ビワモドキ属 | ||||||

| バラ上類: | ユキノシタ | ||||||

| バラ目 群: | ブドウ | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、マメ、バラ、ブナ、 ウリ | ||||||

| 未確定群: | ニシキギ、カタバミ、 キントラノオ | ||||||

| アオイ群: | フウロソウ、フトモモ、ムクロジ、アオイ、アブラナ、など | ||||||

| キク上類: | ビャクダン、 ナデシコ、など | ||||||

| キク目 群: | ミズキ、ツツジ | ||||||

| シソ 群 : | ガリア(アオキ)、リンドウ、ムラサキ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、キク、セリ、マツムシソウ、など | |||||

| 後から分化した植物(進化した植物) * は以下に参考写真を載せたもの |

| トピックス 原始的な花の特徴 |

| 花の各器官は胞子葉・葉が変化したものとされ、萼片・花弁・雄しべ・心皮などを総称して「花葉」と呼ぶ。 初期に分化した植物は、単一雌しべ(単心皮)が複数ある「多心皮類」であることが多く、軸の周りに多数の雄しべ・雌しべ・花被が螺旋状・輪生状に並ぶのが特徴である。 |

| 以下に、ビワモドキとそのほかの例を示す。 |

| ビワモドキ属の花の構造 | ビワモドキの果実 |

|

|

| ビワモドキは 他種との類縁が少ない、1目・1科・1属という特殊な植物。離生心皮の子房が輪生状に並んでいる。雄しべも柱頭もそのまま残存。 |

| 参考 1:スイレン科 スイレン | |

|

園芸種 Mrs.Edward Whitaker |

| 被子植物の中では最も早くに分化した植物のひとつで、萼片と花弁や 花弁と雄しべの分化が不完全。 |

| 参考 2:マツブサ科 シキミ属 シキミ | |

|

|

| 早落性の苞葉に続く萼片と長い花弁との間に、中間的な花被片がある。複数の単心皮が輪生状に癒合しているが、離生心皮である。 |

|

| 王冠型の果実は、スイレンの開花時の子房や柱頭の形によく似ている。 |

| 参考 3:モクレン科 ハクモクレン | |

|

|

| モクレン類の花被片は3枚。ハクモクレンは外花被(c1〜3)が多少細長いものの内花被との区別がほとんど無く、萼として分化していない。多数の離生する雄しべや雌しべが、軸の周りに螺旋状に付く。右写真下部は、雄しべの一部と花弁を取り除いてある。 |

| 参考 4:キンポウゲ科 セリバオウレン | |

|  |

| 複数の単心皮(単一雌蕊)が輪生状に離生する 多心皮類。 |

| 参考 5:ヤマグルマ科 ヤマグルマ | |

|  |

| 花序の形は違うが、それぞれの花は複数の単心皮が輪生状に並んだ離生心皮で、シキミの果実にそっくり。ただし、シキミの種子は各1個なのに対して、ヤマグルマには多くの種子がはいっている。 |

| 心皮の側面同士が癒合していて、合生心皮なのかどうかが判りにくいが、種子散布時に心皮ごとに内縫線(腹側)で裂開することがポイントのようだ。 |

| 小石川植物園の樹木 −植物名の由来− 高橋俊一 五十音順索引へ |

| 世界の植物 へ |