|

|

|||

| 科 名 : | バラ科 Rosaceae | |||

| 属 名 : | ボケ属 Chaenomeles Lindl. (1847) nom. cons. |

|||

| 中国名 : | 皺皮木瓜 zhou pi mu gua | |||

| 原産地 : | 中国、ミャンマー | |||

| 用 途 : | 平安時代に渡来したとされ、庭木として栽培される。 |

|||

|

|

|||

| 科 名 : | バラ科 Rosaceae | |||

| 属 名 : | ボケ属 Chaenomeles Lindl. (1847) nom. cons. |

|||

| 中国名 : | 皺皮木瓜 zhou pi mu gua | |||

| 原産地 : | 中国、ミャンマー | |||

| 用 途 : | 平安時代に渡来したとされ、庭木として栽培される。 |

|||

| 園内には 何カ所かにボケと思われる木があるが、名札があるのは 梅林附近の一株だけである。 ところが、その木の花は「八重」で、原種ではないようだ。 |

| ① : 八重咲きのボケ 2011.4.9. |

|

| 2011.4.9 花の様子 と 名札 | |

|

|

| ② : 梅林あずま屋近くの 一重のボケ 2014.5.1. |

|

| 手前中央がボケ。 奥の明るい所に あずま屋がある。 名札はないが、これは一重。 |

|

| ③ : 別の場所の ボケと思われる 花 2011.3.30. | |

|

場所は 下の段 標識47番の所。 ミズカンナ池とハナショウブ池を区切る橋の、 すぐ近く、ハゼノキの足元。 名札無し。 |

| 事典にも書かれているが ボケには実が生りにく いそうで、園内でボケの実を見た記憶がほとんどない。 |

| 若葉 と 托葉 2014.5.1. |

|

| 一対の托葉はそれぞれ半円形以上に広がり、主軸を取りまく。 |

| 枝が変化した トゲ |

|

| 秋に葉は落ちても トゲは何年間も残る。 |

| ① : 新緑の時期 2012.5.18. |

|

| 史蹟 小石川植物園 に残された昔の基礎石 2014.4.10. |

|

| 右奥の赤い花が ボケ |

| ボケの周りに四角い石が散乱している。 これは日本庭園の西側に建っていた昔の「集会室」の基礎石で、明治時代末から昭和31年(1956年)までの1万分の1地図には、建物の姿(▲ 印)が載っている。 |

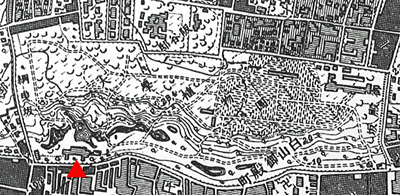

| 1921年(大正10年)の地図 |

|

| 「早稲田」の部分、国土地理院/ 地図サイズ 400 × 195 ドット |

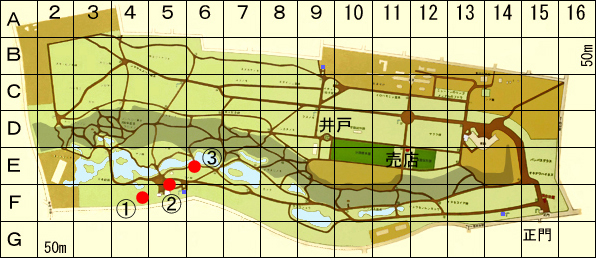

| ボ ケ の 位 置 |

|

| 写真① : | F5 a | ● | 70番通り突き当たり、標識26番の奥 |

| 写真② : | F5 ac | ● | 70番通り、梅林のあずま屋の位置 左手 |

| 写真③ : | E6 ac | ● | 40番通り 評議47番、ハゼノキの足元 現在は刈り込まれて 背が低い |

| そのほか 園内数カ所に。 |

| 名前の由来 ボ ケ Chaenomeles speciosa |

| ボ ケ : 中国名から | |

|

|

| 種小名 speciosa : 美しい という意味 | ||

| ||

| 命名年 | 学名 | 和名 | 命名者 | 現在の学名 |

| 1754 | Cydonia | マルメロ属 | ミラー | 同 左 |

| 1768 | C. oblonga | マルメロ | ミラー | 同 左 |

| 1806 | C. japonica | クサボケ | パースーン | Chaenomeles japonica (1834) |

| 1806 | C. vulgaris | マルメロ | パースーン | = Cydonia oblonga |

| 1812 | C. sinensis | カリン | ソウイン | Pseudocydonia sinensis (1906) |

| 1815 | C. lagenavia | クサボケ | Loiseleur | = Chaenomeles japonica (1834) |

| 1818 | C. speciosa | ボケ | スウィート | Chaenomeles speciosa |

| C.は Cydonia の略 | ||||

|

| マルメロ | クサボケ | カリン |

|

|

|

| Wikipedia より | 小石川植物園 分類標本園 | 小石川植物園 |

| 後に、マルメロ以外はほかの属に分類変更された。 |

| Chaenomeles ボケ 属 : | ||

|

||

| Chaenomeles の 命名物語 |

| 『園芸植物大事典/小学館』では ボケ属の学名を Choenomeles とし、Chaenomeles を異名としているが、一般的には 後者 が使われており、GRIN で 保留名となっている。 |

| 命名年 | 学 名 | 和名 | 命名者 | ||

| ① | 1780 | Pyrus japonica | クサボケ | チュンベリー | |

| ② | 1818 | Cydonia speciosa | ボケ | スウィート | |

| 1822 | Choenomeles | ボケ属 | リンドレイ | 本来の 正名 | |

| Choenomeles japonica | クサボケ | 同 上 | ① を訂正、クサボケの本来の正名 | ||

| 1847 | Chaenomeles | ボケ属 | リンドレイ | 現在の正名 | |

| 解説 : リンドレイは『英国の植物』という著作で、新たに多くの属名を記載したが、その中に すでに 自身がたてていたボケ属 Choenomeles と一文字違いの Chaenomeles があった。 後に、新しい方の属名が普及してしまったため、これが保留名とされた。 |

|||||

| 1929 | Chaenomeles speciosa | ボケ | 中井 | ② を訂正、現在の正名 | |

| 植物の分類 : | APG II 分類による ボケ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | ||||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | |||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | |||||||

| 大葉植物(シダ類) : | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、ヘゴ、オシダなど | |||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | |||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | |||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | |||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | |||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | |||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | |||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | |||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | |||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ツユクサ、ショウガ、など | |||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | |||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | |||||||

| バラ目 群 : | ||||||||

| バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | |||||||

| 以前の分類場所 | バラ目 | トベラ科、ベンケイソウ科、ユキノシタ科、バラ科、など | ||||||

| マメ 群 : | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | |||||||

| バラ目 | バラ科、グミ科、ニレ科、アサ科、クワ科、イラクサ科、など | |||||||

| バラ科 | モモ属、サクラ属、リンゴ属、 ボケ属、バラ属、キイチゴ属、など | |||||||

| アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | |||||||

| キク目 群 : | ||||||||

| キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | |||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | |||||||

| ↓ | キキョウ群 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | ||||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |