|

| |||

| 科 名 : | ツバキ科 Theaceae Mirb. nom. cons. | |||

| 属 名 : | ツバキ属 Camellia Linn. ( 1735 ) | |||

| 英語名 : | tea | |||

| 中国名 : | 茶 cha | |||

| 原産地 : | 中国西南部、雲南省・広東省・広西壮族自治区あたりとされる。 | |||

| 備 考 : | 変種として アッサム起源の C. sinensis var. assamica があり、葉が大きい。 | |||

| 用 途 : | 葉を飲料とする。 疲労回復や利尿の効果がある。 |

|||

| 植物園にはマツ林の上に「茶畑」があり 合計では30本以上が植えられている。 そのほかにも 各所に植えられている。 |

| ① : メタセコイヤ林 2013.10.30. |

|

| 60番通り 左側。 高さ 2m。 |

| ② : 島池のほとり エノキの足元のチャノキ 2012.1.25. |

|

「茶畑」へは、下の段の東屋の先に架かる橋を渡って、緩やかな階段を上った左手である。 |  「松坂」は 松林と梅林の間を上る おめでたい坂。 |

| ③ : 刈り込まれた チャ (または チャノキ) 2012.1.25. |

|

| 高さは60~90cm にされているが、2~3mになるそうだ。 左奥に旧東京医学校が見えている。 |

| さらに奥にも (③の写真とは反対側から) |

|

| ④ : シマサルスベリ並木の横 |

|

| ⑤ : 薬草園突き当たり 柵の外側 2010.11.3. |

|

| 葉 |

|

| 長さは 6~10cm、光沢があって凹んでいる葉脈がよくわかる。 この硬い葉を飲んでいるのか!とビックリするが、お茶用に摘むのは 柔らかい新芽である。 |

| 花 2010.11.21. |

|

| ミニツバキ 2013.10.30. |

|

| 花柄が湾曲して 下向きに咲く。 花弁は5枚。 花期は10月から12月で、ほかには花が咲いている木は少なく、意外な印象を受ける。 考えてみれば サザンカは咲き始めているので、不思議ではない。 |

| 若 い 実 2012.10.20. |

|

| 早くに咲いた花から 順次実が生長する。 |

| 種 子 2013.10.30. |

|

| 落ち葉と共に。 花が咲いている一方で、すでに落果している。 |

| チャ の植物画 |

|

| Wikipediaに掲載されている絵が チャの特徴を良く表しているので掲載する。 原典はドイツの Franz Eugen Köhlerによる『Köhler's Medicinal Plants』(1887)で、著作権が切れている。 この絵ではモッコク科に分類されていた。 3室の子房それぞれに 複数の胚珠(種子の元)があるが、通常は1つずつしか成長しない。 また 3室のうち ひとつしか結実しない場合もある。(次の写真 中央 上) |

| 落ちた実 と 中の種子 |

|

| 2008.2.17に所沢で拾ったもの。 ひとつの子房に種子が1個の場合が多いが、まれに2個で半球状になるものがある。 球形のものの直径は 10~12mm。 |

| 抜け殻 2013.10.30. |

|

| 暗くてピンぼけとなったが、各子房の中軸に、大きくならなかった種子が残っているのがわかる。 |

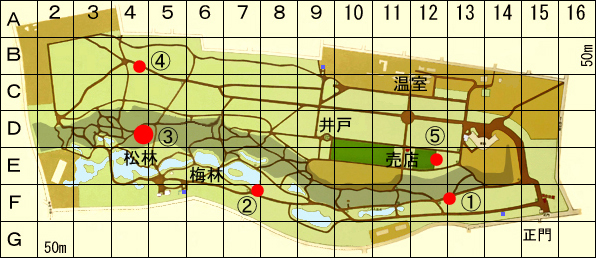

| チャ の 位 置 |

|

| 写真① : | F13 a | ● | メタセコイアの足元 |

| 写真② : | F7 c | ● | 70番通り 標識75番 エノキの根元 |

| 写真③ :茶畑 | D4 cd ~ D5 b | ● | マツ林横の階段を上った左手 |

| 写真④ : | B3 d | ● | シマサルスベリ並木の奥寄り |

| 写真⑤ : | E12 c | ● | 薬草園奥 柵の外 |

| 名前の由来 チャ ・ チャノキ Camellia sinensis |

| チャ 茶 : 苦い木 の意味から | ||

|

||

| sinensis : 中国産の | ||

|

||

| Camellia 属 : 人名による | ||

|

||

| ツバキ科 Theaceae : | ||

|

||

| 年 | 科名 | 属名 | 種小名 | 命名者 | 備 考 |

| 1712 | - | Thea | ケンペル | 『廻国奇観』 | |

| 1735 | - | Thea | リンネ | 『植物の属』 | |

| 1735 | - | Camellia | リンネ | 『植物の属』 | |

| 1753 | - | Thea | sinensis | リンネ | チャに対する最初の命名 |

| 18世紀後半 | ジュシューが自然分類法の基礎を創始する | ||||

| 19世紀前半 | THEACEAE | Mirbel | チャ科が定義される | ||

| ? | TERNSTROEMIACEAE | モッコク科が定義される | |||

| 1887 | TERNSTROEMIACEAE | Camellia | sinensis | Kuntze | この頃 Thea属は Camellia属に統合、 Camellia属が基準属となる。 日本では「ツバキ科」と呼ばれる。 |

| 現在 | THEACEAE | Camellia | sinensis | Kuntze | Thea属は無くなったが、科名としては 保留名として残された。 |

| お茶の製造 |

茶には大別すると「緑茶」と「紅茶」であるが、その中間の「半発酵茶」にも 「白茶」 「青茶」 「黄茶」 と種類がある。 「黒茶」は唯一 コウジカビ(麹菌)による後発酵製法の茶である。 主に『朝日百科/植物の世界』の記述を参考にして、茶の特徴を述べる。 チャの葉には カフェインやカテキン・タンニンが含まれ、健康や精神に効く作用がある。 ガン予防の効果までが期待されているが それは未解明。 葉の中の酸化酵素が作用する現象を「発酵」と呼んでおり、発酵なしの緑茶から完全発酵の紅茶までがある。 紅茶には 変種である「アッサムチャ Camellia sinensis var. assamica」が主に使われる。 耐寒性が低く、タンニンの量が多くて酸化酵素の働きが強い。 これに対して本項で取り上げている「チャノキ Camellia sinensis 」は耐寒性があり、タンニンの量が少なく、酸化酵素の働きも弱く、主に 緑茶に使われる。 |

|

| 左の2枚 : アッサムチャ、 チャノキの葉と実・種子 |

熱を加えると酸化酵素の働きを抑えることになり、殺青(サッセイ)と呼ぶ。 蒸気で蒸す「煎茶」、鍋などで炒る「釜炒り茶」、熱湯で茹でる「湯引き茶」がある。 |

| 植物の分類 : | APG II 分類による チャ の位置 |

| ツバキ科は 雄しべが合着して円心状なる特徴から、クロンキストの分類では 比較的早くに分化したビワモドキ亜綱のツバキ目として位置付けられていたが、APG分類では、キク目群という 遅くに分化した位置となった。 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類) : | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、ヘゴ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| 以前の分類場所 | ツバキ目 | フタバガキ科、ツバキ科、マタタビ科、オトギリソウ科、など | |||||

| ツバキ科 | モッコク属、サカキ属、ナツツバキ属、ツバキ属、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群 : | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| ツツジ目 | サガリバナ科、ツバキ科、サカキ科、カキノキ科、ツツジ科、など | ||||||

| ツバキ科 | ツバキ属、タイワンツバキ属、ヒサカキサザンカ属、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |