|

|

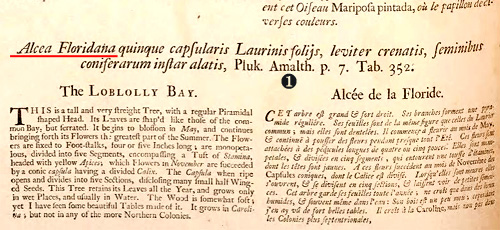

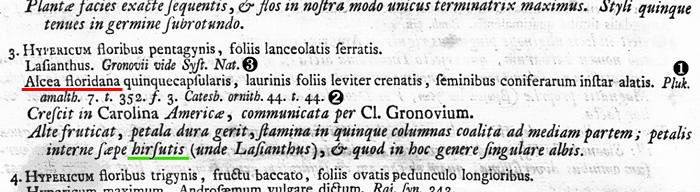

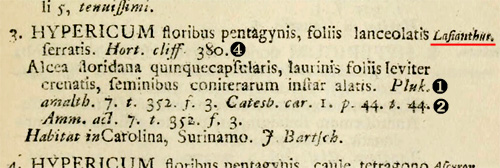

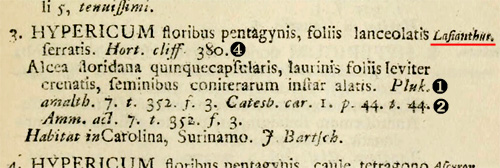

前掲の、❶プルークネット と ➋ケイツビーの参考文献を挙げている。

6~7行目の説明文に「花弁の内側が、しばしば hirsutis 髭毛がある(そのため Lasianthus とされる),」とある。 |

| リンネはこの記載を踏まえて『植物の種』での名称を Hypericum lasianthus としたことがわかった。しかし、なぜオトギリソウ属としたのだろうか? |

|

| |

| |

| | | 『植物の種』以降の出版、記載た | 基準日:1753年5月1日 | |

| | |

| 年 | 学 名 | 命名者 | 属名・備考 など |

| ① |

1753 |

Hypericum lasianthus |

リンネ |

異名 |

|

|

| 『Species plantarum 植物の種』第2巻 p.783。 |

|

|

|

|

|

|

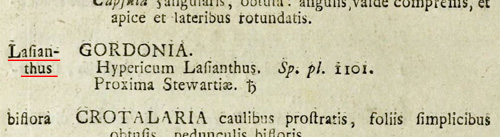

| 学名(属名)は異名だが、ここで種小名 lasianthus が有効となる。 |

| リンネがオトギリソウ属としたのは、カップ咲きの花・5体雄蕊・5裂する柱頭・5室の子房・花弁の周囲の突起など、花のみに注目したためである。雄しべ・雌しべの数や構成だけで人為的に分類する「性体系」の欠点が表れている。 |

| 本 種 |

キンシバイ |

|

|

| 本種の花弁の周囲に確かに毛のような突起がある▲。花弁の表面にもあるのかどうかは未確認。比較したのはキンシバイの品種 'ヒドコート'。 |

| 別の部位、例えば花のつき方をケイツビーの図で見れば、オトギリソウ属とは違うことがわかるはずで、恐らくリンネは 分かっていたはず。 |

|

|

|

|

| ② |

1763 |

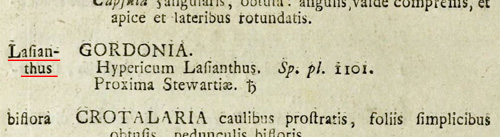

Lasianthus属 |

アダンソン |

却下名 nom. rej. |

|

|

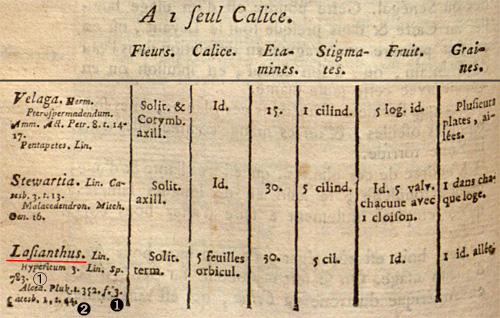

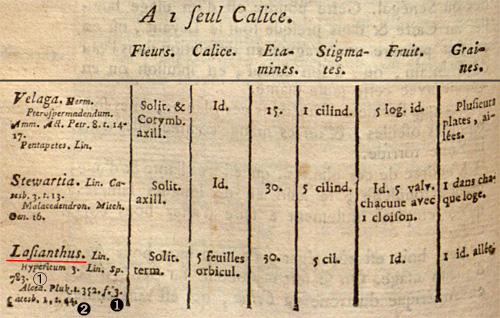

Michel Adanson (1727-1806) はフランスの博物学者。リンネの「性体系」分類を非難した人物のひとり。

Lasianthus属を記載した『Familles des plantes 植物の科』は様々な形質について植物を分析し、58の科を設定したもので、現在の分類の「目

もく」に近い。

Lasianthus属はアオイ科に分類されていて不正確だが、ナツツバキ属の近縁となっているのは正解。 |

アダンソン |

|

|

|

|

|

|

|

この表の項目は、左から 花・萼・雄しべ・柱頭・果実・種子。

種小名の記載が無いが、参考文献から 現 Gordonia属であることがわかる。もしも ① Hypericum lasianthus を引き継ぐと、属名と種小名が同じ L. lasianthus となり、現在の植物の規約では認められていない「反復名 tautonym」となってしまう。

そのことが影響したのかどうかは不明だが、ツバキ科 Lasianthus属は「却下名 nom. rej.」 となった。 |

|

|

|

|

| ③ |

1771 |

Gordonia属 |

エリス |

保留名 nom. cons. |

|

|

Gordonia lasianthus |

|

正名 |

|

|

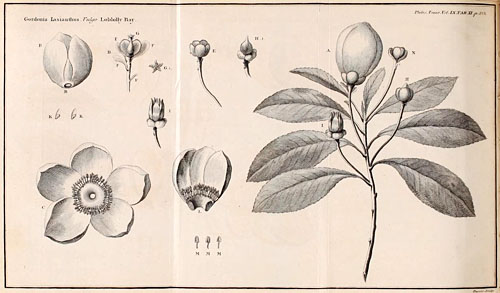

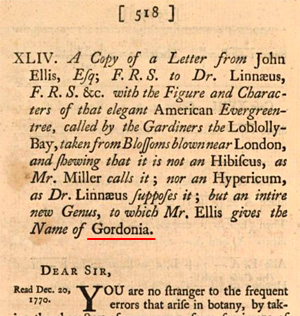

| John Ellis (1710頃-1776) は、イギリスの布地のリネンを販売する商人で、博物学者。王立協会の会員に選ばれて、西フロリダやドミニカの王室調査官に任命された。北アメリカから植物や種子を移入し、リンネを含む多くの植物学者と文通を行っていた。 |

| 本種が記載されたのは協会のジャーナル『Philosophical transactions of the Royal Society of London』第60巻

(1770年版、出版は1771年) p.518~で、1770年12月にリンネに宛てた手紙を掲載したもの。属名を顕彰した ゴードン氏について、エリスは「卓越した園芸家」で二人(エリスとリンネ)の共通の「価値ある友人」と書いている。 |

|

|

|

その前文には「(本種は)ミラー氏の言う Hibiscus でも、リンネ博士が提唱する Hypericum でもなく、エリス氏の新しい Gordonia属になるもの」と紹介されている。

観察個体はロンドン・クラッパムで咲いたもので、アメリカから移入されたもの。

Dear Sir、以下の手紙の部分は省略。 |

|

|

|

|

|

|

|

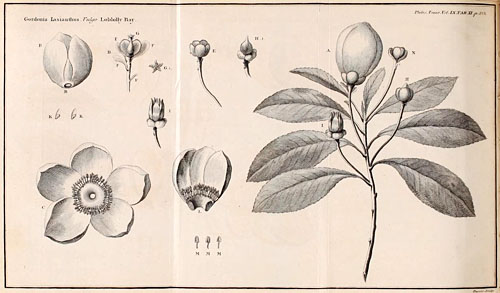

実物をしっかり見ているだけあって、詳細に描かれている。しかし、花弁周囲の微細な突起や長毛は表現されていない。はたして、花弁表面にも毛が生えているのだろうか?

② よりも後の記載だが、保留名となった。 |

|

|

|

|

| ④ |

1771 |

Gordonia属 |

リンネ | |

| |

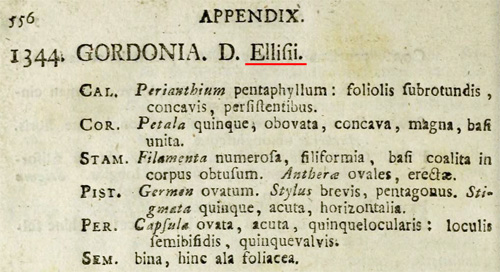

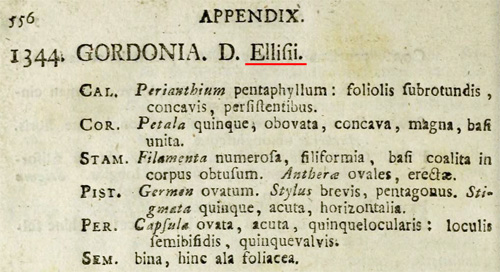

| エリスからの手紙③で間違いを指摘されたリンネは、翌年に発行を予定していた『Mantissa plantarum Altera 植物補遺 後編』の最後の部分、

「Appendix 付録」 に、慌てて? Gordonia を付け加えた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上:新属を追加し、命名者を Ellisii としていることから、③の後から刊行されたことがはっきりする。

下:種の記載。こちらには エリスの名前や文献が書かれていない。

自身の『植物の種』での記載ページを 783 とすべきところを、1101ページと間違えており、混乱を覗わせる。2行目に、③の手紙に書かれていた「ナツツバキ属に近縁」の注釈を入れている。 |

|

|

|

|

|

参考 その1: |

|

|

| 1823 |

Lasianthus属 |

ジャカン |

アカネ科 |

| |

たとえ別の科であっても、同名の属名は許されていないが、ツバキ科 Lasianthus属 が却下されたことによって、200年前にたてられた アカネ科 Lasianthus属が保留名として復活した。

適用されたのがいつなのかは不明。 |

|

| |

|

アカネ科 Lasianthus wallichii |

これぞ「長毛のある花」!

|

|

flickr より

criative commons

by Bahamut Chao |

|

|

|

|

|

|

参考 その2: |

|

1826 |

Polyspora属 |

スウィート |

モッコク科として記載 |

|

|

Polyspora axillaris |

|

タイワンツバキ |

|

|

その後タイワンツバキは Gordonia属とされるが、現在は、ふたたび Polyspora属に戻されている。

詳しくは、別項 オオバタイワンツバキ 参照。 |

|

|

|

|

|

|

参考 その3: |

|

|

Gordonia属 |

Stackebrandt ほか |

バクテリアの属 |

|

|

| 植物・菌類(カビやキノコ)・藻類とは別物である「細菌」は、「国際原核生物命名規約」に従って命名されるため、同じ属名が存在しうる。 |

|

|

|