|

|

|||

| 科 名 : | ツバキ科 Theaceae Mirb. nom. cons. | |||

| 属 名 : | ツバキ属 Camellia Linn. (1735) | |||

| 中国名 : | 大苞白山茶 da bao bai shan cha | |||

| 原産地 : | 香港の九龍半島 大帽山の山中 『園芸植物大事典』 中国本土にも見られるという(Wikipedia) |

|||

| 用 途 : |

植物園に植栽される程度で、一般には普及 していない。 |

|||

|

|

|||

| 科 名 : | ツバキ科 Theaceae Mirb. nom. cons. | |||

| 属 名 : | ツバキ属 Camellia Linn. (1735) | |||

| 中国名 : | 大苞白山茶 da bao bai shan cha | |||

| 原産地 : | 香港の九龍半島 大帽山の山中 『園芸植物大事典』 中国本土にも見られるという(Wikipedia) |

|||

| 用 途 : |

植物園に植栽される程度で、一般には普及 していない。 |

|||

| ヤブツバキを代表とする普通のツバキと比べて、以下のような違い・特徴がある。 ・本種は「原始ツバキ亜属」に分類され、 ツバキ亜属のツバキやサザンカとは異なる ・大輪で 大きなものは径15cm以上 ・ツバキは一般に5(~6)弁が多いが、本種は7~10弁 ・満開時には花弁が外側に反り返る ・子房は5室 (ツバキ亜属は3室) ・雄しべの数が多く、中央に盛り上がった形となる ・雌しべ・子房・萼・苞、芽鱗・低出葉、 枝・葉柄・葉裏の中肋などに毛が密生する ・葉脈の多くがくぼみ、裏面に突出する |

| 小石川植物園では普通のツバキよりも早く、サザンカのように 11月から咲き始め、年末にはほぼ終了してしまう。 |

| ① 左奥 メタセコイア、右はヒッコリー 2021.12.15. |

|

| 下の段 メタセコイアの林の手前に、植えられている。 高さ約6.3m、枝張りが大きくなり、幅約5m。 |

| なお、この木の陰にもう一本、グランサムツバキの名札を付けた木があるが、明らかに別種、名札の付け間違いである。 |

| ① 9年前の姿 2013.1.29. |

|

| ① 20年前の姿 2000.12.16. |

|

| 前掲写真からは13年前。高さは3m強だったと思われる。ここから 高さと共に幅・ボリュームが大きくなった。 |

| ② ツバキ園内 2021.12.11. |

|

| ツバキ園の温室側のフェンス沿い。高さは約 4.7m。イロハモミジ並木から撮影。 |

| ① 幹 2021.12.11. |

|

| 表面は滑らかで、径11cm強。後ろに見えるのがメタセコイア。左の茶色い幹は 実生で生えてきた別の木。 |

| 葉 2016.11.12. |

|

| 表面の葉脈はくっきりと凹む。 |

| 葉裏 と 葉表 2019.1.25. |

|

| 逆に 裏側に大きく突出する。葉裏は明るい緑色。 |

| 冬 芽 2016.11.2. | 芽吹き 2018.4.14. |

|

|

| 花をつけなかった頂芽と側芽。11月に早くも芽が動き出しているように見えるが、芽吹くのは春になってから。頂側芽(左写真 最上部の葉の腋芽)は成長しないことが多いが、芽吹きの写真では頂側芽(頂芽の右側)も伸びている。 芽鱗に続く数枚の高出葉は明るい黄緑色、成葉は芽吹き時には赤茶色である。 |

| 着果枝の頂芽の伸び 2018.10.25. | |

|

|

| 左写真は、着果後に伸び出した頂枝に今年 再び花をつけた例で、2年続けて花をつけることは珍しい。着果枝の頂芽は伸び出さないことが多い。伸びたとしても枝は細く、通常は右写真のように花をつけない。 |

| できたての蕾 2022.08.18. | |

|

|

| 頂芽の第一芽鱗(最下の鱗片)の腋に蕾が発生。苞葉は初めは緑色。 左:苞葉の周囲が黒くなり始めている。 |

| 2011.11.15 花のつく位置 2018.10.25 | |

|

|

| 離れた位置からは蕾が茎頂についているように見えるが、ツバキ属の花は(ほぼ)共通して頂芽の第1芽鱗の腋につく(右写真)。芽鱗が大きく押し広げられて、その基部が裂けている。 蕾の色の濃い部分は苞葉、白い部分が萼だが明確に分かれているわけではない。 |

| 頂芽に2個 | 腋芽の芽鱗にも |

|

|

| 蕾は頂芽に2個つくこともある。また頂芽だけでなく、腋芽の第1芽鱗の腋につくこともある(右写真)。 |

| .2009.11.3 花 | 後ろから 2021.12.15. |

|

|

| 苞・萼と花弁は はっきりと分かれている。 |

| この花の花弁の数は9個。平開後に周囲が外側に反り返る。 |

| 花冠と雄しべが脱落した花 2013.12.4. | |

|

|

| 苞・萼と雌しべを残して脱落する。柱頭は5裂しており、花柱や子房には細毛が密生している。 結実率はかなり低く、この花も受精していないようだ。 |

| 落下した花冠と雄しべ群 2017.12.6. | |

|

|

| 花弁とうし および花冠と雄しべ群とは基部で合着している。 中央(雌しべの周囲)の花糸は周囲のものよりも太い。 |

| 幼 果 2022.8.18. |

|

| ある程度の大きさになるまでは、苞に囲まれていて見えない。 |

| 果 実 2018.10.25. |

|

| 受精から1年弱のこの果実には表面に毛が宿存。葉の裏側になってわかりにくいが、春には頂枝が伸長した。 |

| 熟 果 2021.12.21. | |

|

|

| 子房は5室で蒴果であることが確認できた。両方の写真とも頂芽は伸びていない。 |

| 種 子 |

|

| 地面を探し回って、ようやくいくつか見つけることができた。 |

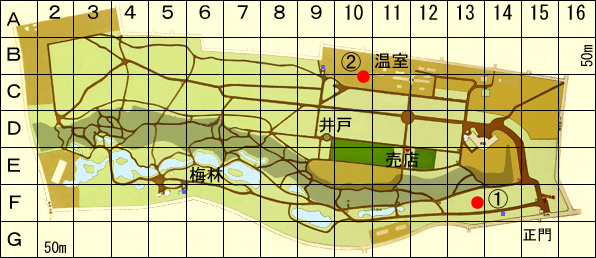

| グランサムツバキ の 位 置 |

|

| ①: | F13cd | ● | 70番通りの右、メタセコイア林の手前 |

| ②: | C10 c | ● | 10番通り右、ツバキ園内のネットフェンス間際 |

| 名前の由来 グランサムツバキ |

| グランサムツバキ : 人名による | ||||||

|

| ツバキ : | ||||

|

||||

| Camellia 属 : 人名による | ||||

|

||||

| ツバキ科 Theaceae : | ||||

|

||||

| 植物の分類 : | APG IV 分類による グランサムツバキ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 基部被子植物 : | アンボレラ、スイレン、アウストロバイレア | ||||||

| モクレン類 : | カネラ、コショウ、モクレン、クスノキ | ||||||

| 独立系統 : | センリョウ | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ | ||||||

| 中核真生双子葉類: | グンネラ、ビワモドキ | ||||||

| バラ上群 : | ユキノシタ | ||||||

| バラ類 : | ブドウ | ||||||

| マメ 群 : | ハマビシ、マメ、バラ、ウリ、ブナ | ||||||

| 未確定 : | ニシキギ、カタバミ、キントラノオ | ||||||

| アオイ群 : | フウロソウ、フトモモ、アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク上群 : | ナデシコ、ビャクダン、など | ||||||

| キク 類 : | ミズキ、ツツジ | ||||||

| ツツジ目 | カキノキ科、ツバキ科、ハイノキ科、リョウブ科、ツツジ科、など | ||||||

| ツバキ科 | ツバキ属、モッコク属、サカキ属、ヒサカキ属、ナツツバキ属、など | ||||||

| シソ 類 : | ガリア、リンドウ、ムラサキ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ類 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |