| | | 『植物の種』以降の出版、記載た | 基準日:1753年5月1日 | |

| | |

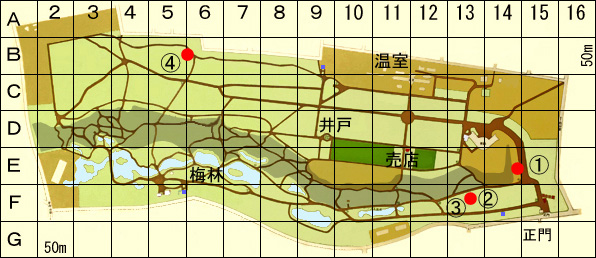

| 年 | 学 名 | 命名者 | 属名・備考 など |

| ①P |

1826 |

Pyrenaria 属 |

ブルーム |

当時のモッコク科として記載 |

|

|

| Carl Ludwig von Blume (1796-1862) はドイツ生まれの植物学者。ジャカルタに派遣されて多くの植物標本を採取。ライデン大学教授、オランダ王立植物標本館館長を務め、多くの著作を残した。 |

|

|

| Pyrenaria 属は『Bijdragen tot de flora van Nederlandsch Indië』p. 1120に記載。 |

|

|

|

| バラ科とされていたものを「萼 および 雄しべが合着している構造から、モッコク科とすべき」と、当時の Ternstroemiaceae に P. serrata を記載したが、その種は現在は有効ではないようだ。 |

|

|

|

| ②T |

1908 | Tutcheria 属 | ダン | モッコク科として記載 |

| | Stephen Troyte Dunn (1868-1938) はイギリスの植物学者で、中国、香港の植物に詳しい。そのほかの地域でも採取を行い、韓国や日本のコレクションもある。Tutcheria 属は『Journal of botany』第46巻 324ページに Ternstroemiaceae モッコク科の新属として記載した。

属名は同世代のイギリスの植物学者で、(仮称)香港植物森林局の副長官を17年間務めた William James Tutcher (1867-1920)を顕彰したもの。共著を出版したこともある。 |

|

|

|

|

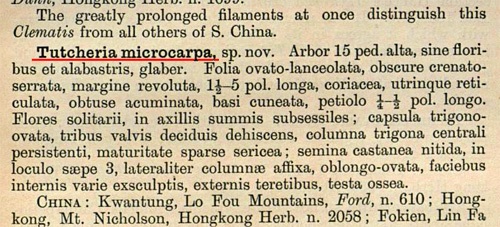

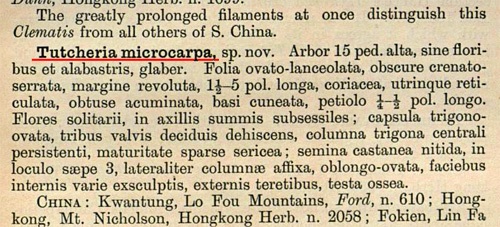

| ② |

1909 |

Tutcheria microcarpa |

ダン |

本種の異名 basionym |

|

|

| 翌年のジャーナル 第47巻 197ページに、本種を新種として初めて記載した。この種小名が「先取権」を持っている。 |

|

|

|

|

| 中国や香港の山中で採集したもの。ページ後半の掲載は割愛したが、ダンに本種の存在を教えてくれた 植物学者 Tutcher に属名を献上したことが書かれている。 |

| 日本では、この記載の存在が確認されていなかったようだ。 |

|

|

|

| |

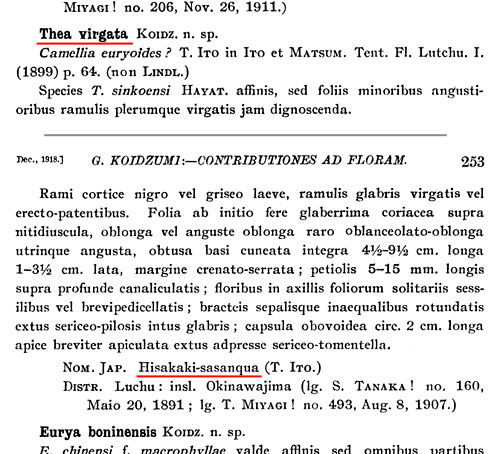

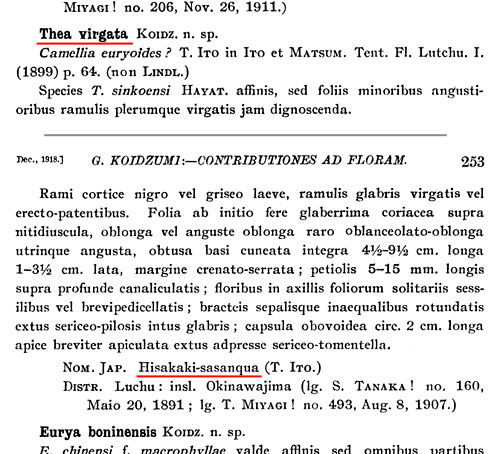

| ③ |

1918 |

Thea virgata |

小泉 |

本種の異名 |

|

小泉源一 (1883-1953) は山形県出身の植物学者。日本植物分類標本園学会の創設者。京都大学教授。

本種の記載は『植物雑誌』第32巻、「Contributiones ad Floram Asiae Orientalis」の 252~253 ページで、新種としている。 |

|

|

|

|

伊藤篤太郎が Camellia eutyoides か、としていた種を、新たにチャノキ属として種小名とともに記載した。

T. Ito (1866-1941)は愛知県出身の植物学者で、本草学者 伊藤圭介 は義理の祖父。 |

|

| 伊藤篤太郎による「ヒサカキサザンカ」の和名があったためか、②が知られていなかったためか、この学名が支持されたようだ。 |

|

|

|

|

1931 |

Camellia virgata |

牧野 & 根本 |

|

|

| 『日本植物総覧』第2巻 に記載したようだが、詳細は不明。 |

|

|

|

| ④ |

1940 |

Tutcheria virgata |

中井 |

本種の異名 |

|

『植物研究雑誌』第16巻 708ページに記載。③を訂正したもの。

その後 この学名が、長い間使われることになった。

同ページに、別種として②Tutcheria microcarpa Dunn (1909) が載っている。この時に、同種であることに気が付くべきだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ⑤ |

1972 | Pyrenaria microcarpa | ケン | GRINによる正名 |

|

|

②を訂正したもの。命名者の正式な発音は未確認。

Hsüan Keng (1923-2009)は現代の植物学者。国籍はわからないが、1972年当時にはシンガポール大学に所属。

『The Gardens' bulletin, Singapore』第26巻に、マレーシアで発見した2種の Pyrenaria属の新種を発表するとともに、Tutcheria 属が Pyrenaria 属の異名であることを指摘して、既存の9種を Pyrenaria 属に変更することを提案した。

すでに 50年前には訂正されていたのだ。 |

|

| ⑥ |

同 |

Pyrenaria virgata |

ケン |

本種の異名 |

| | | その9種の中には T. virgata を訂正したものも含まれており、異名のひとつとなっている。 | |

|

|