|

|

| 『植物の種』以降の出版、記載た |

基準日:1753年5月1日 |

|

|

|

|

|

|

| 年 | 学 名 | 命名者 | 属名・備考 など |

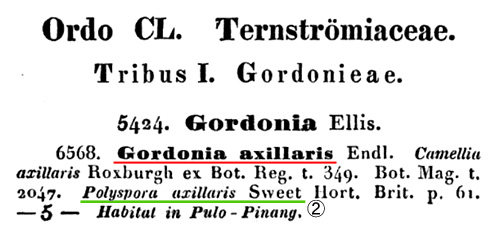

| ① |

1771 |

Gordonia属 |

エリス |

保留名 nom. cons. |

|

|

Gordonia lasianthus |

|

正名 |

|

|

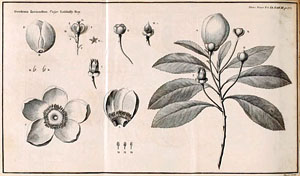

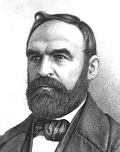

| John Ellis (1710頃-1776) は、イギリスの布地のリネンを販売する商人で、博物学者。王立協会の会員に選ばれて、西フロリダやドミニカの王室調査官に任命された。北アメリカから植物や種子を移入し、リンネを含む多くの植物学者と文通を行っていた。 |

| ゴードニアが記載されたのは協会のジャーナル『Philosophical transactions of the Royal Society of

London』第60巻 (1770年版、出版は1771年) p.518~で、1770年12月にリンネに宛てた手紙を掲載したもの。 |

|

|

|

| その前文には「(本種は)ミラー氏の言う Hibiscus でも、リンネ博士が提唱する Hypericum でもなく、エリス氏の新しい Gordonia属になるもの」と紹介されている。 |

|

|

|

|

|

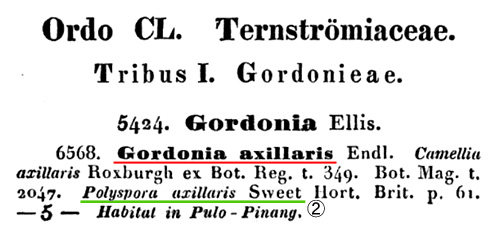

| ② |

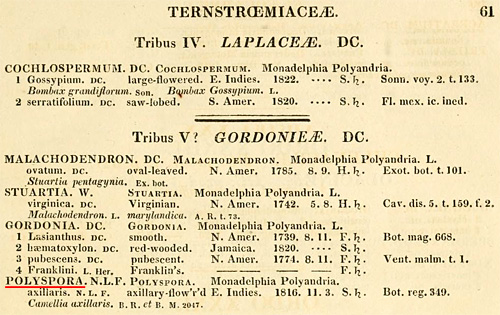

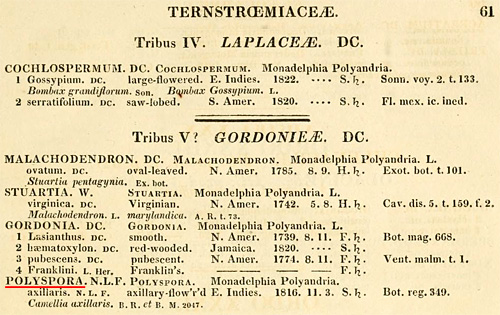

1826 |

Polyspora属 |

スウィート |

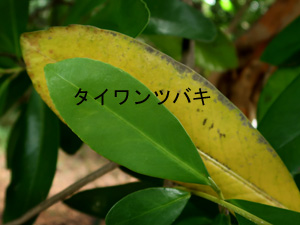

正名 タイワンツバキ属 |

|

|

Polyspora axillaris |

種小名は「腋生の」 |

正名 タイワンツバキ |

| |

ゴードニア属が記載されてから半世紀。

Robert Sweet (1783-1835) はイギリスの園芸家・植物学者で、図版入りの図書を何冊も発行し、学名の命名も多い。

『Sweet's Hortus britannicus』はイギリス各地の庭園で栽培されていた植物を、自然の法則 すなわち ドゥ・カンドールの分類順に配列したもので、記述内に"

DC " の名が多いのはそのためである。 |

|

|

|

|

|

|

| スウィートは、カンドールがモッコク科に 「?(仮に)」設けた5つ目の「ゴードニア連」に、新たに ポリスポラ属を加えた。 |

| モッコク属の子房は2~3室、ナツツバキ属・ゴードニア属と本属は5室だが、両者とは異なるために「子房の室数が多い」意味の Polyspora属として新設したもの。そして Camellia axillaris (1819) を 現在のタイワンツバキの正名である P. axillaris に訂正記載している。 |

|

|

|

|

| ③ |

1842 |

Gordonia axillaris |

エンドリヒャー |

タイワンツバキの異名 |

|

|

Stephan Ladislaus Endlicher (1804-1849) は、オーストリアの植物学者。ウィーン大学の教授となり、ウィーン植物園の園長を務めた。『Horti

Academici Vindobonensis』第2巻で、同じく Camellia axillaris (1819) を、ツバキ属やポリスポラ属ではなく、ゴードニア属であるとして訂正記載した。

分類は モッコク科・ゴードニア連・ゴードニア属。 |

エンドリヒャー |

|

|

|

|

|

|

|

| 参考文献として、元の名称であるツバキ属と、正名の ② を挙げている。 |

|

|

|

| .タイワンツバキ2種のゴードニア属としての誤認が ここから始まった。 |

|

|

|

|

|

|

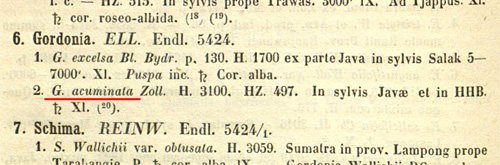

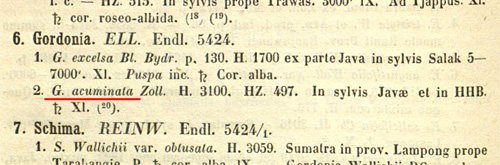

| ④ |

1854 |

Gordonia acuminata |

ツォリンガー |

種の実態は不明 |

|

|

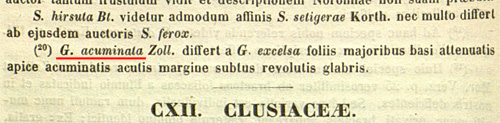

Heinrich Zollinger (1818–1859) はスイスの植物学者。農家の生まれで努力の人だった。オランダ領東インドに渡り、現 ボゴール植物園で働きながら雑誌に寄稿し、『Systematisches Verzeichniss der im indischen Archipel in den Jahren』を著した。

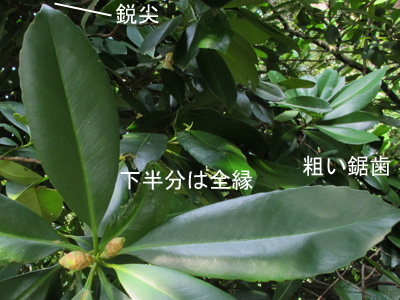

acuminata は「鋭尖の、先が尖った」の意味。 |

ツォリンガー |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 脚注(20)で、G. excelsa との違いを述べている。学名の記載としては有効のようだが、どんな種なのか はっきりしない。 |

|

| もしこれが 本種 オオバタイワンツバキの最初の記述ならば、種小名acuminata が有効になったはずである。 |

|

|

|

|

|

|

年 |

学 名 |

命名者 |

属名・備考 など |

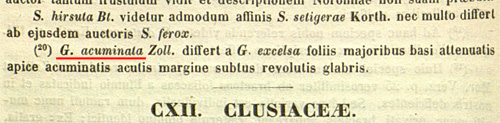

| ⑤ |

1900 |

Thea speciosa |

Kochs |

本種の元の学名、異名 |

|

2月

23日 |

| Julius Kochs (1900年に活躍) についての詳細は不明。 |

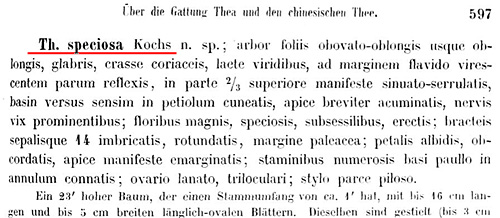

| 本種の最初の記載。Kochs が記載したのは、かのエングラーが 1881年から主宰していた『Botanische Jahrbücher fur

Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 植物年鑑』27巻の5号、597ページで、論文のタイトルは「Über

Gattung Thea und den chinesischen Thee チャノキ属と中国茶について」。 |

|

| |  |

|

|

本種をチャノキ属としたのは、花のつくりがよく似ているため。そして、チャノキ属 あるいは チャノキと較べてサイズが数倍大きいために、これを「speciosa 美しい」と表現したものと考えられる。

しかし、もし本種の種子を見れば チャノキ属とは異なることはすぐにわかる。恐らく、種子の資料(標本)がなかったために見誤ったのだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ⑥ |

1900 |

G. axillaris var. acuminata |

E. Pritz (& Kochs) |

本種の異名 |

|

12月

4日 |

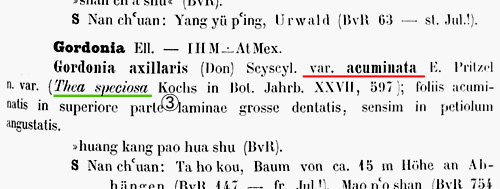

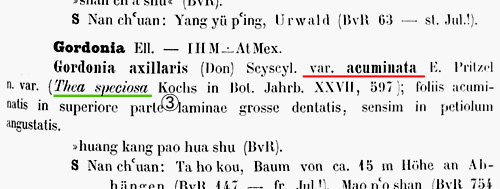

| ⑤と同年、『Botanische Jahrbücher 植物年鑑』29巻 第3&4合併号に、Freidrich Ludwig E. Diels

(1874-1945) は「Die Flora von Central-China 中国中部の植物誌」の続編を寄稿し、その 473ページに G. axillaris③ の変種として var. acuminata の記載がある。⑤を訂正したもの。命名者は E. Pritzel (1875-1946) となっている。 |

|

|

|

|

|

|

Kochs (同論文でチャノキ属を担当) と E. Pritz (その他の属を担当) は、本種をゴードニア属の新変種として記載し直した。

ただし、数行の記述は 葉についての属性だけが書かれているのみ。 |

| Thea speciosa に対して訂正を行っているのだから、現在の規約では G. axillaris var. speciosa とすべきところだが、新しい変種名 acuminata を付けてしまった。 |

| 「国際命名規約」は 1867年に「ド・カンドル法」と呼ばれる第1版が制定されたのち、1900年にパリ会議が開かれたものの規約改定は無く、まだまだ浸透していない時代だった。 |

| 1983年までは、変種名⑥が使われていたものと推定される。なぜなら、次の変更⑦でも Thea speciosa がパスされ、⑥に対する訂正が行われたのだから。 |

|

|

|

| ⑦ |

1983 |

Gordonia acuminata |

H. T. Chang |

nom. illeg. |

|

|

| 『Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni 中山大学学報 自然科学版』1983年版に記載されたものだが、同学報の記載号を見つけることができなかった。 |

|

⑥を、変種 から「種」としたもの。

ところが!、結果的に ④と同じ名称を後から付けたことになり、無効な命名だった。過去の学名のデータベースが整備されていなかった当時、命名者は100年以上前の

④に気が付かずに命名したものだ。しかも本種の学名として広く認められて、植物園でも最近まで使われていた。 |

|

|

|

無効名が見過ごされたことよりも、200年前にPolyspora属がたてられ タイワンツバキ② が命名されていたにもかかわらず、それが Gordonia属にすり替わってしまったことの方が問題である。

かつては事典でも、Gordonia属をタイワンツバキ属としていた。 |

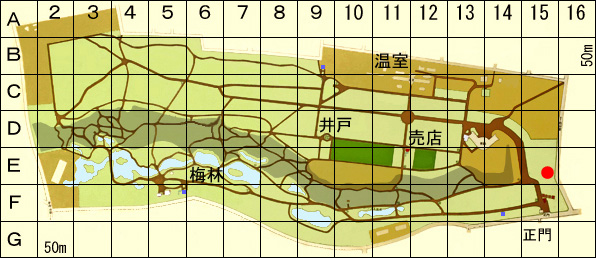

旧 名札 2017.12.16. |

|

|

|

|

| ⑧ |

2005 |

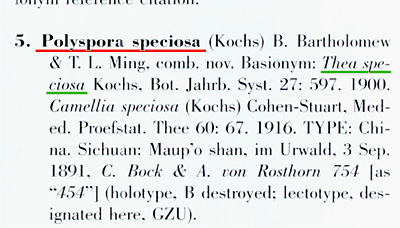

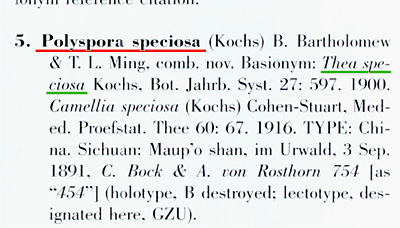

Polyspora speciosa |

B.M.Barthol. & Ming |

本種の正名 |

|

|

21世紀になってようやく間違いが訂正された。

命名者については未調査。 |

|

|

|

|

|

|

『Noven』はミズーリ植物園の刊行物で、詳細な記述や図版・標本・写真が載せられることで知られている。

本種の正名は その第15巻 265ページに掲載された。タイプ標本は ⑤で指定された1891年採取のもの。

本書の解説には 1900年以降の命名の経緯が詳しく書かれている。 |

|

|

|

|

|

|