|

|

| 『植物の種』以降の出版、記載た | 基準日:1753年5月1日 | |

|

|

|

|

年 |

学 名 |

命名者 |

属名・備考 など |

| ① |

1756 |

Coilotapalus 属 |

P. ブラウン |

却下名 (nom. rej.) |

|

10th

Mar. |

本属についての最初の命名。

Patrick Browne (1720-1790) はアイルランド出身の医師、植物学者で、1746年からはジャマイカに移り住んだ。

Coilotapalus 属を記載したのは『The Civil and Natural History of Jamaica』で、英語で書かれている。属名についての説明は無く、その意味はわからない。 |

| 先取権があるので本来ならば正名だが、国際植物学会議 命名部会が20世紀初頭に審議した結果、Cecropia が保留名となった。 |

|

|

|

|

|

| ② |

1758 |

Cecropia 属 |

レーフリング |

保留名 (nom. cons.) |

|

|

Pehr Löfling (1729- 22 Feb 1756) はスウェーデンの博物学者で、リンネの弟子のひとり。ベネズエラを探検し、同地で27歳で病没した。

ケクロピアを記載したのは『Iter Hispanicum, eller resa til Spanska Länderna uti Europa

och America 1751 til 1756』で、レーフリングの没後にリンネが出版したものである。 |

|

|

|

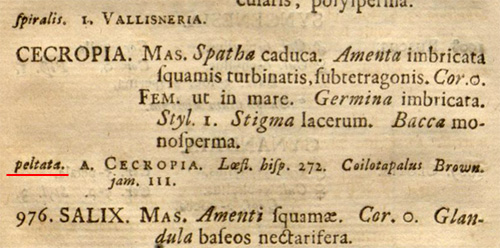

同書 272ページ、アンダーラインは筆者が加筆 |

|

|

| 同書の「アメリカの植物」の章では日付を追って観察植物を記載しており、ケクロピアは 1755年2月25日に、ベネズエラの Floden Araguaで見たものである。「雌雄異株」の記述次に「*

Masc. 雄株」の詳細が続いている(その後半と 次ページの雌株部分は省略)。 |

| 上図で、CECROPIA. に続いて「Coilotapalus. Brown. jam. 111」の記載がある。①を記載したブラウンの『~ Jamaica』は 1756.5.10 ロンドンでの出版なので、この原稿はレーフリングの生前

1756.2.22 以前のものではなく、死後に書かれたもの、少なくとも Coilotapalus ~ の部分は、" 恐らくリンネによって"

書き加えられたものとなる。 |

この本の著者や、属名の命名者が問題になりそうだが、GRIN のデータベースでは、命名者は「レーフリング」単独 となっている。

本書では属の記載だけで、種は特定されていない。また クワ科とイラクサ科のどちらとして記載したのかは、はっきりしない。 |

|

|

|

|

1759 |

C. peltata |

リンネ |

ケクロピア属の基準種 |

|

|

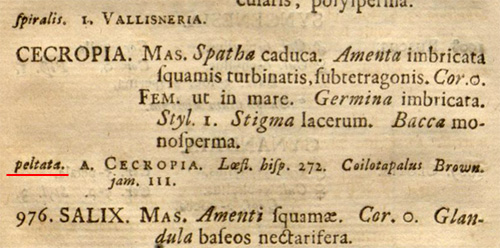

| 『Systema naturae per regna tria naturae Secundum Vol.2』自然の体系 第10版 第2巻 p.1286。 |

|

|

|

|

|

|

Cecropia には属の通し番号が付されていない。正式な属として認知していなかったということか?

種の記載部分には、① ② の参考文献名しかない。 |

|

|

|

|

1806 |

C. palmata |

ヴィルデノウ |

本種 |

|

|

Carl Ludwig Willdenow (1765-1812) はドイツの植物学者で、晩年はベルリン植物園園長を務めた。フンボルトの師。

記載は『SPECIES PLANTARUM Ed. QUARTA』第4巻 第2部、652 ページ。自生地はブラジルアマゾン川流域のベレンを州都とする

パラー州となっている。 |

|

|

|

|

1893 |

Coilotapalus peltata |

ブリトン |

|

|

|

Nathaniel Lord Britton (1859-1934) は米国の植物学者・分類学者。ニューヨーク植物園の初代園長。

Coilotapalus属に種を記載した二人のうちのひとり。『Annals of the New York Academy of Sciences』第7巻

p.230 に記載した。 |

|

| パラグアイで採取したものだが、その記述によると「芽を包む大きな仏炎苞状の托葉は、やはり白い毛で覆われてよく目立つ」とあるので、 |

| Peltata ではなくて palmata の可能性がある。 |

|

|

|

|

1914 |

Coilotapalus peltata |

マーサー |

|

|

| Coilotapalus属に種を記載した二人目、Manuel Gómez de la Maza y Jiménez (1867-1916) はキューバの植物学者。『Flora

de Cuba』に記載。本書には「写真」による説明が登場している。 |

|

|

|

|

|