|

|

|||

| 科 名 : | バショウ科 Hypoxidaceae | |||

| 属 名 : | チヨウキンレン属 Musella Linn. (1978) |

|||

| 中国名: | 地湧金蓮(di yong jin lian) | |||

| 原産地 : | 中国南部から、インドシナ半島。 標高 1,000~2,500mの山に生える。 |

|||

| 用 途 : | 花を止血剤、葉の汁を解毒剤として用いる。 中国雲南省では、傾斜地の畑の縁に「土留め」として植えられていた。 |

|||

|

|

|||

| 科 名 : | バショウ科 Hypoxidaceae | |||

| 属 名 : | チヨウキンレン属 Musella Linn. (1978) |

|||

| 中国名: | 地湧金蓮(di yong jin lian) | |||

| 原産地 : | 中国南部から、インドシナ半島。 標高 1,000~2,500mの山に生える。 |

|||

| 用 途 : | 花を止血剤、葉の汁を解毒剤として用いる。 中国雲南省では、傾斜地の畑の縁に「土留め」として植えられていた。 |

|||

| 正門を入ってすぐ、本館への坂道が始まる左手、ソテツの奥にある。 |

| ①:樹 形 2010.9.20 |

|

| 2010年は暑かったせいか葉の成長が良く、葉の長さを引けば本体の茎(偽茎)の高さは 1mもないくらいである。 バショウのように大きくはならない。 |

| 葉の様子 | 中国雲南省 楚雄近郊 | ||

|

|

| 花序の付き方 2010.10.8 |

|

| バショウ科の花は、茎の中から出て 頂部に付く。 |

| 金の蓮 2010.7.7 |

|

| 「金蓮」は黄色い苞を ハスの花びらに擬えたもの。 |

| ハスの花 | |

|  |

| 苞に包まれた 花 2007.5.19 |

|

| 次々に咲いていく。 |

|

| 左はまだ咲き始めのもの。 花の中央に白い雌しべが見えるので、両性花のようだ。 右側は雄しべが大きくなって突出している。 花序の上部になると、雄花しか咲かなくなる。 事典によると、「花被片は6枚。3枚の萼と2枚の花弁が合着して、浅く5裂した筒状になる。残りの1枚は離れている。」とあるが、分解してみないとわからない。 |

| 食材としてのチヨウキンレン |

熱川バナナワニ園主催の「植物観察ツアー」で何回か雲南省へでかけたことがある。2010年の楚雄・大理の時であった。 |

| 正体不明 ? の料理 |

|

| 右は油で揚げたピーナッツ、これはおいしかった! しかし、ハニカム・コア状の柔らかい植物、いったいこれは・・・? |

| 紫渓山のビジター・センター | |

|  |

| 楚雄近郊の「紫渓山」は国立森林公園で、自然保護区となっている。 雲南ツバキの自生地として有名で、樹齢600年というものまである。 昼食を取ったセンターの食堂で出たものだが、通訳の人が聞いてくれて 初めて「地湧金蓮」だということがわかった。すぐ目の前の中庭にも植えられていた! バスで「紫渓山」に向かう途中の、傾斜地に建つ農家(民家)のまわりにはちょっとした畑があり、その縁に沿って植えられていることが多かった。まとめて栽培している場所もあったが、大量ではなく 数も少なかった。 | |

| 茎の断面 2010.7.7 |

|

| 帰りがけに見てみると、茎を切り取った跡がある。 もしかしたら これをたべたのか? こんなに青くはなかったなぁ~ ・・・・。 |

|

| 後日談 |

| 日本に帰って、改めて『朝日百科/植物の世界』を開いてみたら・・。 「中国の雲南省では農家の生け垣に植えられたり、地下茎と偽茎がブタの餌にされたりするほか、花が止血薬としてもちいられることもある。」とあった! どおりで、うまくも何ともなかったわけだ! 恐らく、白い地下茎だったのだろう。 |

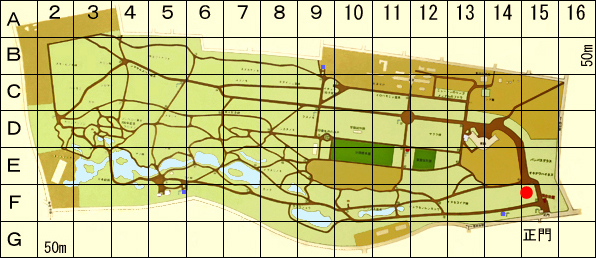

| チヨウキンレンの 位 置 |

|

| 写真① : | F15 a | ● | 正門からすぐ、精子発見のソテツの裏 |

|

| 名前の由来 チヨウキンレン Musella lasiocarpa | ||||

チヨウキンレン 地湧金蓮: 地面から生える金色の蓮 |

||||

|

||||

種小名 lasiocarpa:「長い軟毛がある果実の」 という意味 |

||||

|

||||

| チヨウキンレンの果実 | ||||

雲南で |

||||

| Musella 属: Musa から | ||||

|

||||

| 植物の分類 : | APG II 分類による チヨウキンレン の位置 |

| APG分類への移行で、単子葉類の位置がまったく違うものになった。 これまでは 最後に分化した とされてきたものが、被子植物の中では きわめて早い時期に分化したことがわかった。 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| ショウガ目 | バショウ科、ゴクラクチョウ科、ショウガ科、カンナ科、など | ||||||

| バショウ科 | バショウ属、ムセラ属 | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | ||||||

| 以前の分類場所 | 単子葉類 | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | |||||

| ↓ | ショウガ目 | バショウ科、ゴクラクチョウ科、ショウガ科、カンナ科、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |