|

|

|||

| �ȁ@�� �F | �}���� Fabaceae | |||

| ���@�� �F | �f�C�R���@Erythrina Linn. (1737) | |||

| �p�ꖼ�F | cockspur coral tree , cry baby tree | |||

| �������F | �f�C�R �� �h�� ci tong | |||

| ���Y�n �F | ��A�����J | |||

| �p�@�r �F | �Ϗ��A�X�H�� ���������� ���� |

|||

|

|

|||

| �ȁ@�� �F | �}���� Fabaceae | |||

| ���@�� �F | �f�C�R���@Erythrina Linn. (1737) | |||

| �p�ꖼ�F | cockspur coral tree , cry baby tree | |||

| �������F | �f�C�R �� �h�� ci tong | |||

| ���Y�n �F | ��A�����J | |||

| �p�@�r �F | �Ϗ��A�X�H�� ���������� ���� |

|||

| ���Ă̎p�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2010.9.15. |

|

| ����������̗��e�ɐA�����Ă������́B���݂́A�������đւ��H���̂��߂ɔ��̂���Ă��܂������A�����ɐV�肪�L�яo���Ă���B |

| 2014.9.21. |

|

| �M�d��(������)�ł͂Ȃ��̂ŁA�ڐA����邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�K�v�Ȃ�܂��V�����A����悢�B���̎��_�ł͍l�Êw�����̂��߂̏������ŁA�n�ʂɂ̓u���[�V�[�g�B�����̊�b�̓����K���ł���B ��O���炠�������ΐ�A�����̉����͐�ЂŏĂ��Ă��܂������߂ɁA1952�N(���a27�N�j�ɖؑ��ŕ����B���̌� 1964�N(���a39�N�j�ɓS���ɉ��C���ꂽ�B�����I���o�Ēɂ݂��������A���������͌��J����Ă��Ȃ������B���N�O���猚�đւ��̂��߂̊�t����A�\�Z���t�����̂��\���������n�܂��Ă���B |

�� �A�����J �f�C�R |

2011.5.31. |

| �V�����g���[�ɔz�u����Ă����ӂ��̒r�́A�c���ꂽ�B �A�����J�f�C�R�́A���Ƃ��Ɨ�������֎~�̋����ɂ��������߂ɋߊ�邱�Ƃ��ł����A���O�̎ʐ^���g�p����B |

| ���t���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012.2.21. | |

|

|

| �}���悭�L�тđ傫���Ȃ肷���邽�߁A���N���肳��Ă����B�������Ő邽�߂Ɏ���ɑ����Ȃ�Aᎏ�ɂȂ��Ă����B |

| ���̗l�q�@�@1999.10.31. |

|

| ���̓�/�M�ѐA���� |

| �����悭�L�яo�����}�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2011.7.5. | |

|

|

| �����肳��邽�߂ɁA���N �k���}�I�Ɏ}��L���̂ŁA���܂�Ԃ͕t���Ȃ��B |

| �t�̗l�q�@�@�@�@�@�@�@ 2000.6.17. |

|

| �R�o���t�� ���t�̌`�͢���ȉ~�`��B�}�ɂ��t���ɂ��h���t���B |

|

| �t�̗��ɂ��g�Q���@�@�@�@�@�@ 2007.4.9. |

|

| �����哇�Ō������̂ɂ� �t�̗��ɂ��h���������B |

| 2011.8.29�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �ڂ݂̏�ԁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 2000.6.17 | |

|

|

| �������猩��ƑS�̂��ЂƂ̉ԏ��Ɍ����邪�A�����̗t���ɐ����̉ԏ����t���B��̕��ɂ͗t�������B(���̓o�i�i���j��) �}��������̎��͏��ԕ���180�x�˂����āA���ق����ɂ��ĊJ���B |

| �Ԃ̗l�q�i�o�i�i���j��)�@�@�@�@�@�@2008.6.21. |

|

| �����L�т��}�͎}����邱�Ƃ������B���̏ꍇ�͂��̂܂܊J���A�}���ǂ�Ȍ����ɂȂ��Ă����ق����ɂ��č炭�B���������z���Ղ��悤�ɂ������̂��낤�B |

| �Q�l�F�f�C�R�̖����z���� |

|

| ���N�h���Ȃ̈�� Gracupica contra (Asian pied starling) ���A�f�C�R�̖����z���Ă���Ƃ���B�@�@�@�@�@�@�@�@Wikipedia ��� |

| ���܂ɂ͏������ (�����A�C�����h)�@�@ 2007.4.9. |

|

| �f�C�R�̒��Ԃ͉ԕق�傫���J�����Ƃ����Ȃ����A�A�����J�f�C�R�̊��ق͂قڕ��J����ς��ҁB |

| �Ԃ̍\�� |

|

| �o�i�i���j���ŁB���ق��ӂƊ��قɉB��āA�قƂ�nj����Ȃ��B |

| �ʎ� �� ��q |

|

|

| �o�i�i���j���̒B䰂̒����͂����ނ�20�Z���`�B�����͂���Ȃ�����(�傫���Ȃ�Ȃ�����)�����͂��т��B��q�̌`�̓A�Y�L�Ɏ��Ă��邪�A�T�C�Y�͂P�Z���`�ȏ゠��B |

| �A�����J�f�C�R �� �� �u |

|

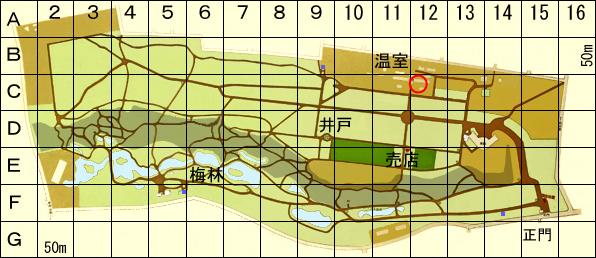

| C12 a | �� | �@�� �����O |

| ���O�̗R���@�A�����J�f�C�R�@Erythrina crista-galli | ||||

| �@�A�����J�f�C�R �F �A�����J�Y�̃f�C�R�B���Y�n������ | ||||

|

||||

| �@���@�f�C�R ��Ɓ@E. variegata Linn. (1754) �@�@�@�@�@�@�@ ���@E. variegata var. orientaris |

||||

|

| �@�포�� crista-galli �F �{�� �̈Ӗ� | ||||||||

|

||||||||

| �@Erythrina�@�G���X���i���@�F �Ԃ��F�� �R�� | ||||||||

|

||||||||

| �@�}���ȁ@�F | ||||||||

|

||||||||

|

|

||||||||

|

||||||||

| �f�C�R �̖����o�� |

| �ȑO�́A�f�C�R �� �t�C���f�C�R �̕ώ� �@�@�@�@Erythrina variegata var. orientalis �Ƃ���Ă����BAPG���ނł́A���҂Ƃ��� Erythrina variegata �ƂȂ��Ă��܂����B��`�q�z���� �Ƃ������Ƃ�������Ȃ����A�M�҂Ƃ��ẮA�����������Ă̂�������݂��������Ă��܂����B �ȉ��AE. �� Erythrina �̗��B |

| �����N | �w�� | �a�� | ������ | ���l | |

| a. | 1753 | �@E. corallodendrum | �@�Ȃ� | �@�����l | �w�A���̎�x�ɋL�ځB�f�C�R�Ƃ͕ʎ�̐��� �@�포���̈Ӗ��� �X��̖� �@�n�C�`�E�W���}�C�J�̌��Y �@�p��ł̓f�C�R�ނ� coral tree �ƌĂԂ��ƂɂȂ� |

| �@ | 1753 | �@E. corallodendrum �@�@var. orientaris |

�@�f�C�R | �@�����l | �@����B�C���h�Y�̃f�C�R�� a. �̕ώ�Ƃ��� �@�L�ڂ������C�f�C�R�͕ʎ�ł��邽�߈ٖ� |

| �A | 1754 | �@E. variegata | �@�t�C���f�C�R | �@�����l | �@�����Bvariegata �́u������́v |

| ����F�@�Ńf�C�R����ɖ������ꂽ�̂����A�ʎ�a.�̕ώ�ƋL�ڂ��ꂽ���߁A �@�L�����ɂȂ�Ȃ������B���̂��� �f�C�R�̔������A���A���̊�ƂȂ�� �@������ɖ������ꂽ�`�ƂȂ����B |

|||||

| �\ �F ������ �f�C�R�A�E�� ������ | �� �F ������ �f�C�R |

|

|

| �^�C / �V���L�b�g�A������ |

| �����N | �w�� | �a�� | ������ | ���l | |

| 1786 | �@E. indica | �@�f�C�R | �@���}���N | �@�@�͊ԈႢ�Ƃ��āA�V���Ɏ포���� indica �� �@���āA�L�ڂ����B |

|

| 1787 | �@E. orientaris | �@�f�C�R | �@������ | �@�@�̕ώ햼���포���Ƃ��ċL�ڂ��������B | |

| �B | 1917 | �@E. variegata �@�@var. orientalis |

�@�f�C�R | �@������ | �@���̊w���������� �f�C�R�̐����Ȗ��̂Ƃ��� �@�g���Ă����B |

| ����F�����K��ɂ���āA���Ƃ��ˑR�ψقȂǂŌォ��o��������ł����Ă��A��ɖ��������A�K���͂��ꂪ���i��ώ�j�ƂȂ�B�t�C���f�C�R�̓f�C�R���ω��������̂Ȃ̂ɁA�f�C�R�̕��ɕώ햼���t���Ă����B | |||||

| ���� | �@E. variegata | �@�f�C�R ����� �t�C���f�C�R | |||

| APG��`�q��͂̌��� ���҂͓����Ƃ���A��ɐ������t����ꂽ �@�@Erythrina variegata�@ ���p�����Ă���B �ق��̎�ł��A���܂ŕώ툵�����������̂��u�͔|�i��v�����ƂȂ������̂����邪�A�f�C�R�̏ꍇ�́A�t�C���f�C�R�����Â����瑶�݂��Ă����͂��Ȃ̂ŁA�u�͔|�v�i��ƌĂԂ킯�ɂ͂����܂��B |

|||||

| �A���̕��� �F | APG III ���ނɂ��@�A�����J�f�C�R�@�̈ʒu |

| ���n�I���A�� |

| �� | �@�Α��@�F | �A�I�T�A�A�I�~�h���A�~�J�d�L���A�Ȃ� | |||||

| �@�V�_�A���@�F | �@�ۊǑ������� �E�q�ő�����A�� | ||||||

| ���t�A���@�F | �q�J�Q�m�J�Y���A�C���q�o�A�~�Y�j���A�Ȃ� | ||||||

| ��t�A���i�V�_��)�F | �}�c�o�����A�g�N�T�A�����E�r���^�C�A�[���}�C�A�I�V�_�Ȃ� | ||||||

| �@��q�A���@�F | �@�ۊǑ������� ��q�ő�����A�� | ||||||

| �@���q�A���@�F | �@��q���I�o������ | ||||||

| �\�e�c �ށ@�F | �\�e�c�A�U�~�A�A�Ȃ� | ||||||

| �C�`���E�ށ@�F | �C�`���E | ||||||

| �}�c �ށ@�F | �}�c�A�i�����E�X�M�A�}�L�A�R�E���}�L�A�C�`�C�A�q�m�L�A�Ȃ� | ||||||

| �@��q�A���@�F | �@��q���^��ɕ����Ă��� | ||||||

| ��q�A�����Q �F | �A���{�����A�X�C�����A�A�E�X�g���o�C���A�A�Z�������E | ||||||

| ���N�������j�@�F | �J�l���A�R�V���E�A���N�����A�N�X�m�L | ||||||

| �@�P�q�t �ށ@�F | �V���E�u�A�T�g�C���A�����A���V�A�c���N�T�A�V���E�K�A�Ȃ� | ||||||

| �^���o�q�t�ށ@�F | �L���|�E�Q�A�A���u�L�A���}���K�V�A���}�O���}�A�c�Q�A�Ȃ� | ||||||

| ���j�^���o�q�t��: | �r�����h�L�A�i�f�V�R�A�r���N�_���A���L�m�V�^�A�Ȃ� | ||||||

| �o���� �Q�@�F | |||||||

| �o�����j�F | �u�h�E�A�t�E���\�E�A�Ȃ� | ||||||

| �ȑO�̕��ޏꏊ | �}���� | �@�I�W�M�\�E�ȁA�W���P�c�C�o���ȁA�}���� | |||||

| �}�� �Q�F | �n�}�r�V�A�j�V�L�M�A�J�^�o�~�A�}���A�o���A�E���A�u�i�A�Ȃ� | ||||||

| �}���� | �@�}���ȁA�q���n�M�ȁA�Ȃ� | ||||||

| �}���� | �@�A�J�V�A���A�W���P�c�C�o�����A���_�}���A�f�C�R���A�ȂǑ��� | ||||||

| �A�I�C�Q�F | �t�g�����A�A�u���i�A�A�I�C�A���N���W�A�Ȃ� | ||||||

| �L�N�� �Q�@�F | |||||||

| �L�N���j�F | �~�Y�L�A�c�c�W�A�Ȃ� | ||||||

| �V�\ �Q�@�F | �K���A�A�����h�E�A�i�X�A�V�\�A�Ȃ� | ||||||

| �� | �L�L���E�Q�F | ���`�m�L�A�Z���A�}�c���V�\�E�A�L�N�A�Ȃ� | |||||

| �ォ�����������A�� �i�i�������A�� �j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | ||

|

| ���ΐ�A�����̎����@�|�A�����̗R���|�@�����r��@�\���������� |