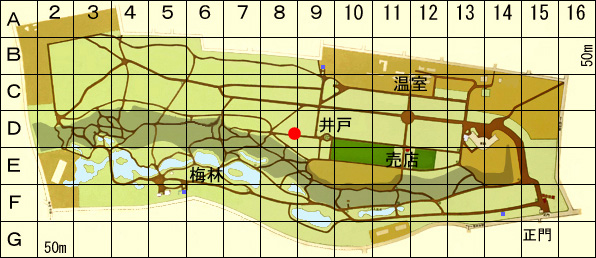

| 年 | 学 名 | 命名者 | 備 考 |

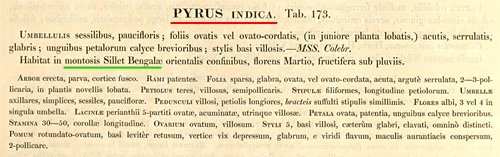

| ① | 1831 |

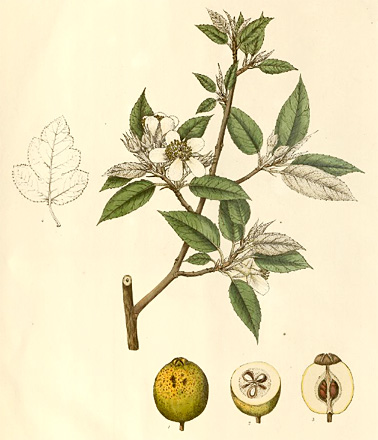

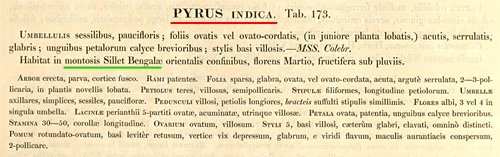

Pyrus indica |

ウォーリッチ |

D. indica の異名 |

| |

|

Nathanael Wallich (1786-1854)は オランダ生まれ、インドで働いた植物学者・外科医。

当初はカルカッタ近郊のオランダの入植地で、次にオランダの東インド会社、その後イギリスの東インド会社で働いた。

カルカッタ植物園の初期の発展に関わり、多くの新種を記載し、膨大な数の標本を採取した。その標本はヨーロッパにも送られている。 |

Wallich |

|

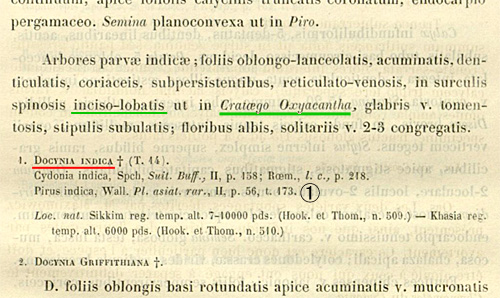

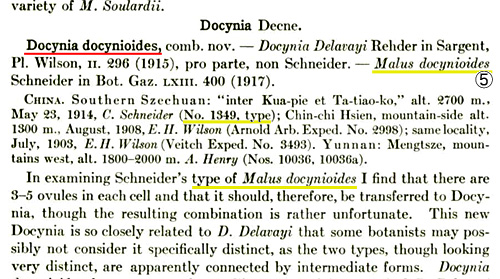

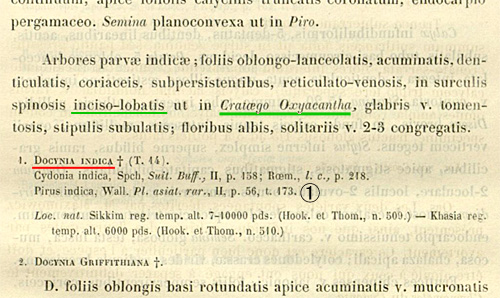

| 本種を初めて記載したのは『Plantae Asiaticae rariores』第2巻 p.56 および 第173図。 |

|

| |  |

| |

| 再掲(部分) |

|

| 果実に石細胞(ナシ類の果実内のツブツブ)のようなものがあるためか、ワォーリッチは本種を「ナシ属 Pyrus」とした。 |

|

| 年 | 学 名 | 命名者 | 備 考 |

| ② | 1853 |

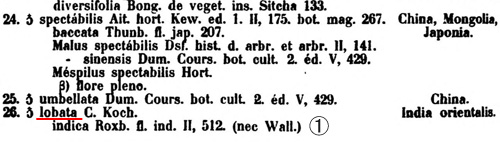

Pyrus lobat |

K. コッホ |

①を訂正した異名 |

| |

|

Karl Heinrich E. Koch (1809-1879)は ドイツの植物学者で、コーカサス地方、北部トルコの植物調査を行ったことで知られている。

ベルリン園芸協会の事務局長を務め、『園芸植物週刊誌』(1858-1872) を出版した。

|

K. Koch |

|

| 本種を記載したのは『Hortus Dendrologicus』の182 ページで、当時の POMACEAE リンゴ・ナシ科に分類されている。 |

|

| |  |

| |

| 種小名の lobata は「浅裂の」の意味で 幼葉の形に注目して①を訂正したものだが、当時はまだまだ、学名の先取権についての認識は無かった。 |

|

|

|

|

|

|

|

1864 |

植物命名法の国際基準化を目指して、第1回ブリュッセル年会が開催される |

|

1867 |

同上 第4回パリ年会、ド・カンドル法が発行される |

|

|

|

| 年 | 学 名 | 命名者 | 備 考 |

| ③ | 1874 |

Docynia |

ドケーヌ |

新しい属名 |

|

|

Docynia indica |

|

本種の正名 |

| |

|

Joseph Decaisne (1807-1882) は現在のベルギー生まれのフランスの植物学者。フランス自然史博物館の庭師から始めて、パリ植物園の栽培部門の長になり、フランス植物学会の創設にも関わった。

本種は自然史博物館の機関誌『Nouvelles archives du Muséum d'histoire naturelle』第10巻に寄稿した |

Decaisne |

|

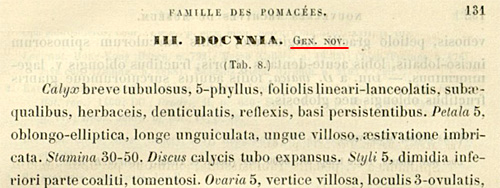

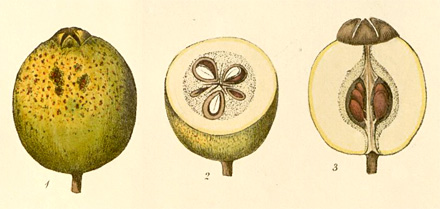

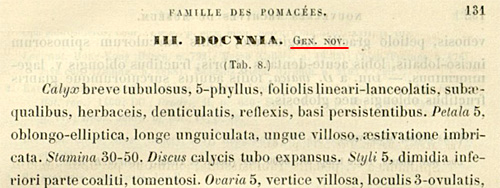

| 「Famille des Pomacées ポマ(リンゴ・ナシ)科」の中に、第 III 属 DOCYNIA (新属) として記載した。 |

|

| |  |

|

|

中 略 |

|

|

|

|

|

ドキニア属の一般的な説明の最後のセンテンス、緑のアンダーラインで示した部分に、葉が inciso-lobatis 欠刻状に浅裂している と書かれ、サンザシ属の

Crataego Oxyacantha のようだ、とある。過去の文献のひとつとして ①を記載している。

C. Oxyacantha L. は 現在 Crataegus rhipidophylla Gand.とされ、サンザシよりも尖った欠刻の葉をもつ。 |

| Docynia indica |

Crataegus rhipidophylla |

|

Wikipedia より |

| 同書 第14図 (再掲) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

1900 |

国際植物学会議 第1回 パリ会議。命名規約の改定なし。 |

|

1905 |

同 第2回 ウィーン会議。新規約発行。 |

|

1910 |

同 第3回 ブリュッセル会議。 |

|

|

|

|

|

|

年 |

学 名 |

命名者 |

備 考 |

| ④ |

1915 |

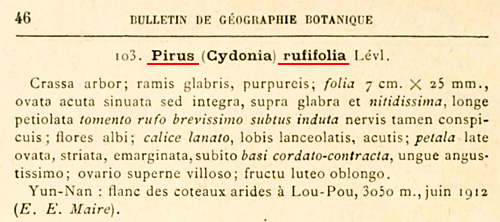

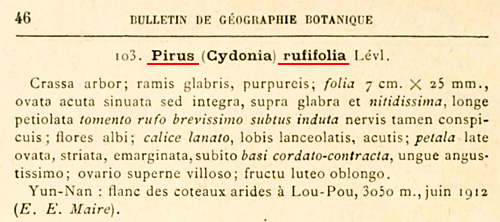

Pyrus rufifolia |

レヴェイエ |

D. indica の異名 |

|

|

|

|

|

Augustin A. Hector Léveillé (1864-1918) はフランスの植物学者で聖職者。

インド東海岸のフランス植民地に教師として派遣されたがフランスに戻り、雑誌『Le Monde des Plantes 植物の世界』を創刊、また植物地理学会を設立して、雑誌『Bulletin

de l'académie internationale de botanique』(1900年からは『Bulletin de géographie

botanique』と改名)も創刊。 |

Léveillé |

|

|

|

|

| 本種を記載したのも その『Bulletin de géographie botanique』第25巻で、同じく聖職者で植物採取者の É. F. E. Maire (1848–1932) が中国雲南省の3,050mの高地で採取した標本に名付けたもの。 |

新しい標本に新種として?名付けたようだが、本種と同じものだった。

rufifolia は、赤い葉の という意味である。 |

|

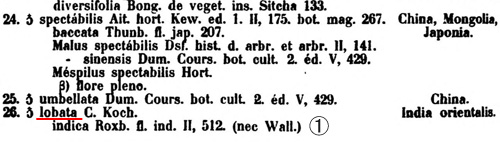

| 年 | 学 名 | 命名者 | 備 考 |

| ⑤ | 1917 | Malus docynioides | C. K. シュナイダー | D. indica の異名 |

|

|

Camillo Karl Schneider (1876–1951)はドイツの植物学者 景観設計者で、ベルリン、ウィーンで働き、中国への採取旅行の後、1913~19年まで、ボストンのアーノルド植物園でも働いた。帰国後は長く雑誌の出版の仕事を行った。

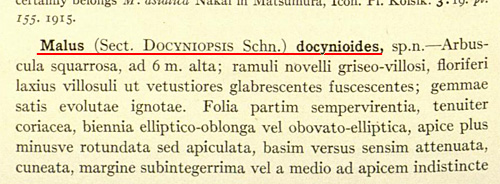

本種を記載したのは、雑誌『Botanival Gazette』第63巻に寄稿した「Arbores Fruticesque Chinenses

Novi 中国の灌木の新種、その1」の 400ページで、Malus リンゴ属の新種として掲載している。 |

Schneider |

|

|

| |  |

|

|

四川省の 標高約2,700mの山中で採取した個体では、各心皮に2胚珠しかないのに対して、Docynia indica や D.delavayi は 4~6胚珠をもつとして、リンゴ属に新しい「節 Docyniopsis」を設け、新種として記載したもので、名称はともに Docynia属 を意識している。

現在の GRIN(*)の見解では、D. indica の異名となっている。 |

|

命名時には新種と考えたため、①の種小名を引き継いでいない。

なお、リンゴ属 Docyniopsis節 の分類区分は健在で、たとえば オオウラジロノキ M. tschonoskii はここに置かれている。 |

|

|

|

*) GRIN:アメリカ農務省のデータベース Germplasm Resource Information Network |

|

|

|

| 年 | 学 名 | 命名者 | 備 考 |

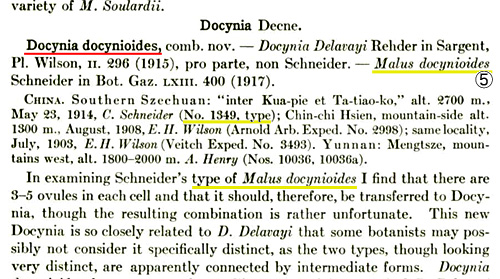

| ⑥ | 1920 | Docynia docynioides | レーダー | ⑤を訂正したが異名 |

| |

|

Alfred Rehder (1863-1949) はドイツ生まれで、ボストンのアーノルド樹木園で働いた植物学者。

大学は目指さずに、ベルリン植物園を手始めに各地の植物園で働き、樹木・果樹の研究のために 1898年にアメリカに渡った。アーノルド樹木園で調査している時に園長のサージェントに認められて、園にとどまるように説得され、1904年にはアメリカに帰化した。 |

Rehder |

|

| このため、⑤の命名者 シュナイダーの在園時(1913~19年)には一緒に働いていた。彼がアーノルドの滞在中に寄稿した Malus docynioides を3年後に訂正することになったのは、机を並べて? ドイツ語で会話しながら、ともに中国の樹木を研究していたためだろう。 |

|

| 本種を記載したのは、レーダーが発刊を開始した季刊の機関誌『Journal of the Arnold Arboretum』の第2巻 58ページである。 |

|

| |  |

| |

| ⑤を記載したシュナイダーは、そのタイプ標本をアーノルドの標本館に納めていた(標本番号1349)。レーダーがこれを改めてチェックしたところ、各子房室には3~5個の胚珠があったために、リンゴ属ではなくドキニア属に変更したもの。 |

|

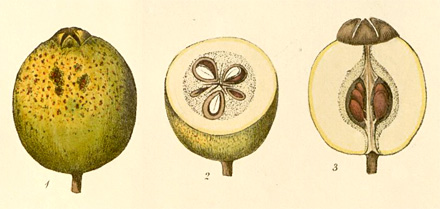

| ハーバード大学によるデータベース『Flora of China』の図版を見ると、確かに各子房室に複数の胚珠・種子がある。 |

|

|

|

| ①と同じ種であることは確認しようがなかったと思われる。 |

|

|

|

|

|

|

改めて ① ウォーリッチの第173図を拡大してみた。上図ほどの「毛」は描かれていないが、細かな黒点がある。 |

|

|

|

|

|

小石川植物園で見つけた果実には まったく毛がなかったが、初夏に確認したところ、幼果には毛があるようだった。 |

|

|

|

| 年 | 学 名 | 命名者 | 備 考 |

| ⑦ |

1932 |

Docynia rufifolia |

レーダー |

⑤を訂正したが異名 |

| | | | 同じく『Journal of the Arnold Arboretum』の第13巻 310ページで、④のPyrus rufifolia を訂正したもの。図版は省略。 |

|

| | |

| |

| |