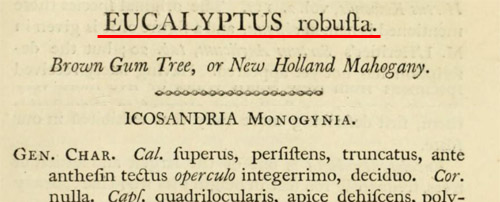

| 年 | 学 名 | 命名者 | 備 考 |

| ❶ | 1789 |

Eucalyptus |

レリティエ |

表紙では '1788' |

| |

|

Charles Louis L'Héritier de Brutelle (1746-1800)はフランスの公務員で植物学者だった。

26歳でパリの河川森林局の監督官となって以来、樹木についての研究を行った。リンネの分類法の熱心な支持者であり、自然分類法を提唱していたジュシューやアダンソンと対立した。

自身の財産と給与収入のおかげで、1785年以降に新種に関する本を自費出版した。 |

|

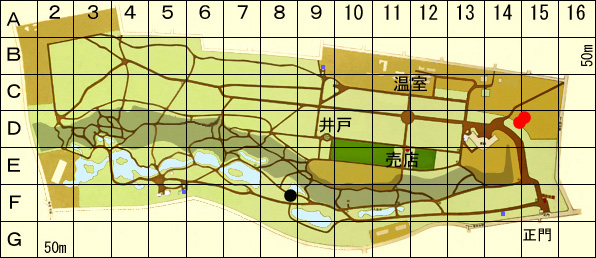

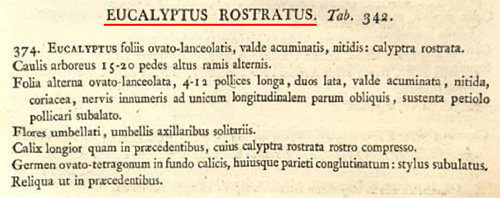

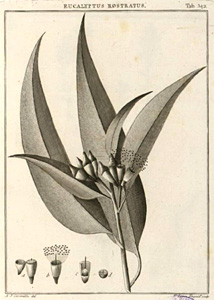

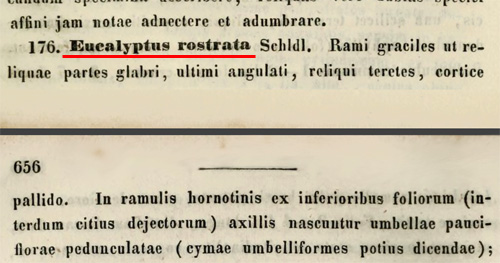

| ユーカリ属を初めて記載したのは『Sertum Anglicum, seu, Plantae rariores quae in hortis juxta

Londinum』p.11 および 第20図。 |

|

|

|

|

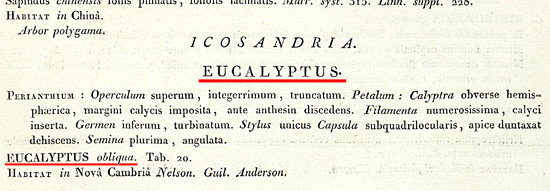

標本は1777年、クックの第三次航海で David Nelsonがタスマニアで採取して、ロンドン博物館に届けられたもの。

これを当時ロンドンにいた レリティエが記載した。 |

|

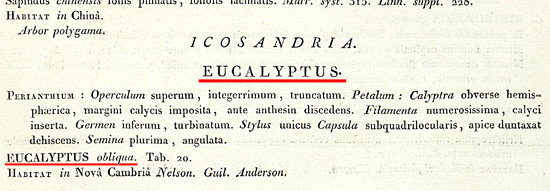

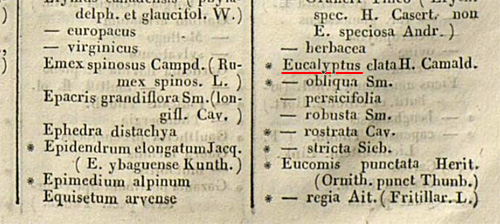

第20図

Eucalyptus obliqua

|

|

|

|

| ① |

1789 |

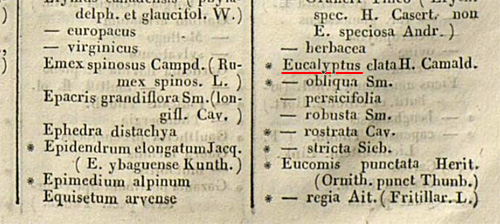

Eucalyptus obliqua |

レリティエ |

ユーカリ属のタイプ種 |

|

|

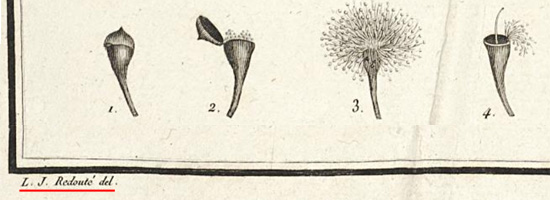

| 種小名 obliqua は「歪んだ形の、斜めの」の意味で、ユーカリの葉の基部が左右でずれていることに因んでいる。なお、この図は 後にバラの絵で有名になる ルドゥテ

Pierre Joseph Redouté (1759 -1840) が描いている。図版の左下を拡大するとその記名が読める。 |

|

|

|

|

|

|

|

年 |

学 名 |

命名者 |

備 考 |

| ② |

1795 |

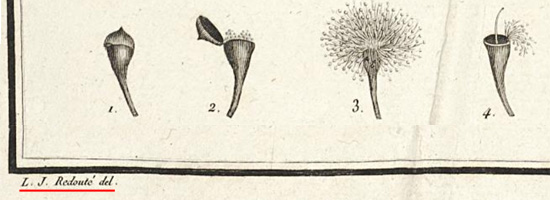

Eucalyptus robusta |

スミス |

本種とは別種 |

|

|

|

James Edward Smith (1759–1828) はイギリスの植物学者。リンネ (1707-1778)の次の世代で、1788年にロンドン・リンネ協会を設立、初代会長となった。

E. robusta を記載したのは『A specimen of the botany of New Holland オーストラリアの植物標本』39ページ と 第13図。 |

Smith |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 後に本種②の異名として命名される ③ E. rostrata が、セキザイユーカリに関係するために掲載する。 |

|

| E. camaldulensis の命名経緯とは直接関係がないので詳細は省くが、「強い」という意味の種小名 robusta について、著者のスミスは後半の英語での解説で、「この木の大きさと強さは、ヨーロッパガシと呼ばれる Quercus robur のように、まさに robusta の名を証明しているように思われる」と書いている。 |

|

|

年 |

学 名 |

命名者 |

備 考 |

| ③ |

1797 |

Eucalyptus rostrata |

カヴァニレス |

E. robustaの異名 |

|

|

|

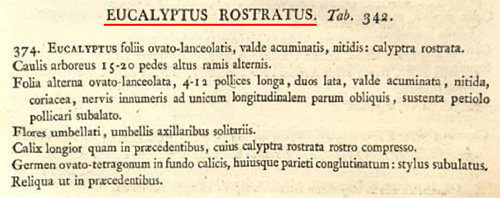

Antonio José Cavanilles y Palop (1745-1804) はスペインの植物学者・博物学者。哲学・神学を学んだが、パリでジュシューらの指導を受け、スペインで初めてリンネの分類法を導入した。1901年からは現マドリード植物園の園長となり、園を発展させた。

E. rostrata を記載したのは『Icones et descriptiones plantarum』第4巻 23ページ および 342図で、現在は E. robusta ② だとされている。 |

Cavanilles |

|

|

|

|

|

|

|

種小名 rostrata は「嘴状の」の意味で、蕾の「キャップ」の先が曲がっている状態を、鳥の嘴にたとえたもの。右図では顕著ではないが、スミスの ②の図ではそれがうかがえる。

|

|

| すでに命名済みの種②に別の名を付けたため、E. rostrata は異名となる。 |

|

|

|

|

|

| 年 | 学 名 | 命名者 | 備 考 |

| ④ |

1832 |

Eucalyptus camaldulensis |

デーンハルト |

本種の正名 |

| |

|

| Friedrich Dehnhardt (1787–1870) はドイツ中部ゲッティンゲン近郊の Buhle 生まれの庭師で、イタリア ナポリの

Camaldoli侯爵だった フランチェスコ・リッカルディの個人庭園の園芸主任を務めていた。 |

|

| 本種を記載した『Catalogus plantarum Horti Camaldulensis』第2巻はネット上に見あたらないため、参考に 第1巻をチェックした。 |

|

| |  |

| | | 第1巻にもユーカリノキ属の記載があるが、単なる庭園の植栽リストで種の特徴などの記載が無く、もしも第2巻もこれと同じ内容ならば「正式な記載」とは言い難い。 |

| 第2巻を見ることができず、肝心の本種の記載部分を確認できないので何とも言えないが、ウィーンにタイプ標本があるようだ。 |

|

|

|

|

| |

| Wikipedia によると、デーンハルトによるこの記載は、約1世紀の間、植物学者のあいだには知られることがなかった、とのことである。 |

|

| |

| イタリアの地方都市で発刊された 20数ページ(ただし第1巻。第2巻のページ数は不明) の冊子だったことが原因だろう。 |

|

|

|

|

| 年 | 学 名 | 命名者 | 備 考 |

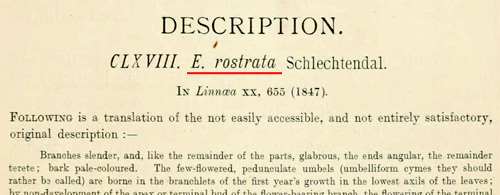

| ⑤ | 1847 |

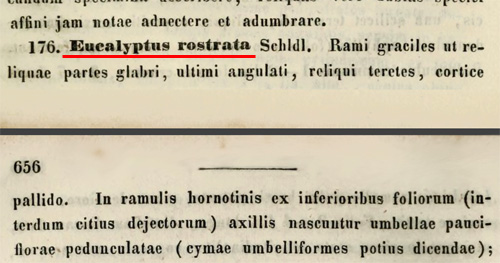

Eucalyptus rostrata |

シュレヒテンダール |

本種の異名 |

|

|

| セキザイユーカリとして命名され、④の代わりに 一定期間広く使われた学名のようだが、③(=別種②)と同じ種小名を後からつけたものであるため、異名である。 |

|

Diederich F. Leonhard von Schlechtendal (1794 - 1866)はドイツの植物学者。

ベルリンで学び、1819年から王立ハーバリウム(現在のベルリン・ダーレム植物園の前身)の学芸員になった。1833年からは、生涯 マーティン・ルター大学の教授ならびに大学附属植物園の園長となった。

1826年から 植物雑誌『Linnaea』を発行。海外から送られてくる植物の記載を行った。 |

Schlechtendal |

|

|

| 本種を記載したのは その『Linnaea』第20巻 655ページ。 |

|

|

|

|

|

|

中 略 |

|

|

|

|

|

| 図版は無い。ドイツ語による最後の2行は「小川や河川の岸に生える。(植民地のホワイトガム)白い樹皮の巨木」で、産地の記載は無い。 |

|

Wikipedia より |

| Wikipediaのセキザイユーカリのページによると、種小名「rostrata 嘴状の」は、標本を採取したオーストラリア東南部のマレー・ダーリング盆地産のもののキャップが、鳥の嘴を想起させることに由来する。 |

|

|

年 |

学 名 |

命名者 |

備 考 |

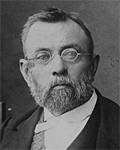

| ⑥ |

1856 |

Eucalyptus longirostris |

ミューラー |

本種の異名 |

|

|

| ⑤ E. rostrata が later homonym で無効であることを知ったミューラーは、「長い嘴状の」という別名で訂正したが、本種の正名④ はすでに記載済みだった。ミューラーに代わってこのことを記載したミクエルも、④の存在には気がついていなかったようだ。 |

|

Ferdinand J. H. von Müller (1825–1896) はドイツ生まれの植物学者・医師・地理学者で、オーストラリアに移住して活躍した。

ビクトリア州で政府に雇われてオーストラリアの植生を調べ、多くの新種を発見した。

E. longirostris は、ミクエル(1811-1871)によって『Nederlandsch kruidkundig archief』第4巻、125ページに記載された。 |

Müller |

|

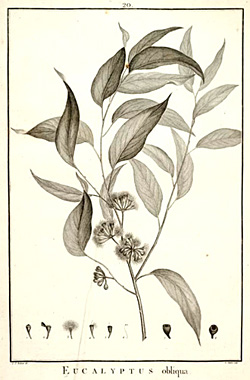

2行目で、シュレヒテンダールの E. rostrata ⑤ を訂正したもので、同名の カヴァニレスが命名した ③ではない (haud)、としている。

オーストラリアの4カ所採取地や 1品種が記載されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ⑦ |

1917 |

Eucalyptus rostrata |

メイデン |

本種を⑤として記載 |

|

|

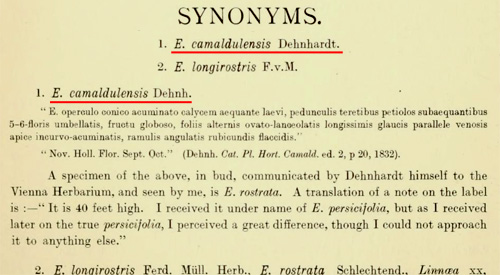

近代のユーカリの権威メイデンは、本種を改めて E. rostrata とし、④ E. camaldulensis および ⑥ E. longirostris を本種の異名とした。

ウィーンにある ④ デーンハルトのタイプ標本をチェックしていたにもかかわらず、その学名の先取権については言及していない。 |

|

Joseph Henry Maiden (1859-1925) はイギリス生まれでオーストラリア シドニー植物園の園長となった植物学者。ユーカリ・アカシア類などの、多くの植物を記載し、『A

Critical Revision of the Genus Eucalyptus』は長い間ユーカリの基準書となった。

その本の 第4巻 第3部、第 XXXIII 部に、以下の記述がある。 |

Maiden |

|

|

| 中 略 |

|

| 異名として 1. 本種 E. camaldulensis および 2. E. longirostris の2種を挙げている。ウィーン標本館の本種の標本は、蕾の状態であることが書かれている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ■ |

1934 |

正名 E. camaldulensis |

ブレイクリー |

正名を見い出す |

|

|

| 命名から100年後、オーストラリアのユーカリを研究したブレイクリーによって、デーンハルトの E. camaldulensis ④ に先取権があることが指摘された。 |

|

William Faris Blakely (1875–1941) はオーストラリアの植物学者で植物採集者。1913年から40年まで、ニュー・サウス・ウェールズの国立標本館に勤め、ユーカリについては前記

メイデンとともに研究を行った。

Wikipedia によると、E. camaldulensis については『A Key to the Eucalypts: ~』に記載されたとあるが、この本はいくつかのサイトで現在も販売されていて、その内容はネット上には公開されていない。 |

Blakely |

|

|

|

|

これ以降、E. camaldulensis がセキザイユーカリの学名として使われるようになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ところが、タイプ標本に疑義が生じる |

|

|

|

| ウィーンに保管されていた標本の「蕾」を調べたところ、本来垂直方向に6~8列あるべき胚珠が4列しかないため、セキザイユーカリではないという疑いが生じた。 |

|

|

|

そうであれば、E. camaldulensis は無効な命名となってしまうが、すでにセキザイユーカリの学名として普及していたため、保留名の手続きが取られた。 |

|

|

|

| ★ |

2008 |

Eucalyptus camaldulensis nom. cons. |

|

|

|

| 2008年2月14日に、南オーストラリアのカレンシー・クリークで採取された標本を新たなタイプとして、E. camaldulensis は正名として保留された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|