|

|

|||

| 科 名: | アオイ科 Malvaceae | |||

| 属 名: | フヨウ属 Hibiscus Linn. (1753) | |||

| 中国名: | 木芙蓉 mu fu rong | |||

| 原産地: | 九州、奄美・琉球諸島。中国、台湾 | |||

| 用 途: | 観賞用。 薬用保存園の名札には、葉や花を解熱・解毒・清肺・涼血 に利用することが書かれている。 撮影は植物園のほかに、文京区、豊島区 |

|||

|

|

|||

| 科 名: | アオイ科 Malvaceae | |||

| 属 名: | フヨウ属 Hibiscus Linn. (1753) | |||

| 中国名: | 木芙蓉 mu fu rong | |||

| 原産地: | 九州、奄美・琉球諸島。中国、台湾 | |||

| 用 途: | 観賞用。 薬用保存園の名札には、葉や花を解熱・解毒・清肺・涼血 に利用することが書かれている。 撮影は植物園のほかに、文京区、豊島区 |

|||

| ピンクのフヨウは 筆者お気に入りの花のひとつ。 |

| 本種には3種類の栽培品種がある。APG分類以前には 品種などとされていた。 |

| シロフヨウ H. mutabilis cv. Albiflorus フヨウの白花種。 |

|

|

| ヒトエスイフヨウ H. mutabilis cv. Hitoesuifuyou シロフヨウの変色するタイプ 色の濃いのは前日の花 右写真、午後1時14分 |

|

|

| スイフヨウ H. mutabilis cv. Versicolor 八重咲で変色するもの 両写真とも、赤いのは前日の花 |

|

|

| 園内には シロバナ以外の3種が植栽されている。 |

| ①:樹 形 フヨウ 2022.7.17. |

|

| 薬用保存園の中央に2株があり、高さは1m強。開花に向けて伸長中。スペースが無いため、毎年冬には切り戻し(剪定)される。 |

| ②:落葉樹 スイフヨウ 2011.1.5. |

|

| メインスロープを登り切った所の ヒマラヤスギの右横にある。 植物園ではできるだけ剪定しないのが基本方針のようで、一定量は冬に枯れ戻るが年々大きくなるため、台風や春先の予想外の重たい雪が降ったりすると、幹が折れるような大打撃を受けることがある。 |

| ②:枯れ戻り スイフヨウ | ||

|

2007.1.13 |

| 茎頂付近の葉腋に花をつけ、一部の熟果は落ちずに越冬する。先端から40~50 cm ほどが枯れ、翌春にはその下の多くの腋芽が伸び出す。 |

| 普通葉 | |

2022.7.5 |

2022.8.5 |

| 伸び始めから花がつくまでは5裂の大きな葉で、葉柄も長いが、腋に花をつけるようになるとほぼ3裂となる。鋸歯は波状で一定しない。幼葉では毛が密となって白っぽく見える。 |

| 勢いのある枝では同時枝を出し、主軸と同じように上に伸びて、多くの花をつける。 |

| 黄 葉 2022.8.5. |

|

| 夏のうちから黄葉して脱落するものがある。 |

| 托 葉 |

|

| 普通葉の基部には一対の線状の托葉がつく。葉腋に花がついてもつかなくても同じ。茎が成長してもすぐには落ちない。 花柄には屈曲する明らかな「節」がある。 |

| 花のつく位置 | 苞 |

|

|

| 左:蕾が混んでいるところは総状花序に見えなくもないが、花はほとんどが葉腋につく。『植物用語事典』によると、花を抱く葉であっても、普通葉と変わらない場合は苞とは呼ばない。 |

| 右:まれに花を抱く葉が線状となり、正真正銘の「苞葉」となることがある。この場合、その左右の托葉は苞の托葉である。 |

| 副 萼 | |

|

|

| 「小苞」とする事典があるがそれは間違いで、5裂する萼片の托葉に由来する10個の「副萼」である。熟果となるまで宿存する。 もう一度『植物用語事典』を見てみると、小苞は「有柄の花では花柄につく」とあり、その数は通常2個。 |

| 副萼はフヨウ属に共通する特徴で、ハマボウやオオハマボウでは浅く10裂して、萼が二重になっているように見える。 |

| 参考:オオハマボウ H. tiliaceus |

|

| ピンク | シロ |

|

|

| 一日花で、午後になると閉じ始め、夕方には少しだけ色が濃くなって萎れる。白花もよいが、スイフヨウはパス。 |

| 両者をミックスして植えるのが理想的。 |

| 雌しべ と 雄しべ |

|

| 5裂した柱頭に花粉がついている。多数の雄しべは花柱の周りで合着。子房が全く見えないので、下位子房かと思ってしまう。 |

| 子房上位 |

|

| 子房は花弁の位置よりも下にあるが、雄しべと花弁がつく「花托筒」と子房は離れており、子房の基部につく。開花後は、キャップを外すように花托筒ごと、スッポリと脱落する。 |

| ヒトエスイフヨウ 2022.9.22. | |

|

|

| 白花フヨウ と ヒトエスイフヨウの相違点。白花の柱頭はフヨウと同じ淡黄色だが、ヒトエスイフヨウの柱頭は色が赤い。花柱の先が上向くのは共通している。 |

| 幼果 から 種子散布 まで | ||

|

|

|

|

|

|

| 早くに咲いたものから順次成熟するので、いつでも様々な状態を観察できる。子房は5室で内部は長毛が顕著。種子にも毛が多い。 |

| 花後の伸長 2022.9.12. |

|

| フヨウの特徴は、夏の花が咲き終わった後、少しすると再度頂芽が成長して秋花が咲くこと。葉の陰に、夏に開花し、熟して裂開した果実がある。 |

| 薬用保存園の秋の開花 2022.9.22. |

|

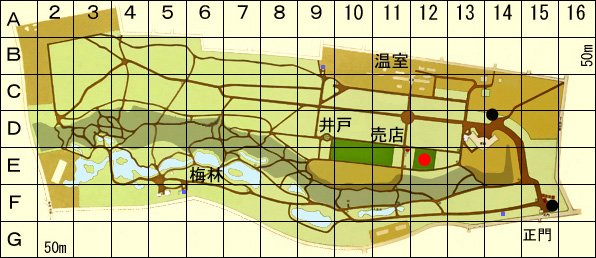

| フヨウ・スイフヨウの 位 置 |

|

| 写真①: | E 12 a | ● | 薬用保存園内 |

| 写真②: | D 14 a | ● | スイフヨウ、本館前ヒマラヤスギの右 |

| F 15 d | ● | スイフヨウ、正門を入ってすぐ右 |

| 名前の由来 フヨウ Hibiscus mutabilis | |

| フヨウ 芙蓉: | |

| フヨウは九州・奄美・沖縄に自生すると言われているが、芙蓉という漢字と読みは明らかに漢名である。 | |

| 白居居の『長恨歌』(806) は平安時代から有名で、源氏物語 桐壺にもその一節の「太液芙蓉未央柳」が登場している。ただし 芙蓉は蓮の花を指す言葉だった。 ビヨウヤナギの項に記載した説明を再掲する。 |

|

| ・・・ | 対此如何不涙垂 | 芙蓉如面柳如眉 | 太液芙蓉未央柳 | 帰来池苑皆依旧 | ・・・ |

| 訳:Wikipediaを参考に。 |

| (安史の乱のために楊貴妃を失った玄宗皇帝が、失意のうちに) 都に戻ると、池も庭も みな元のまま 太液池のハスや 未央宮の柳など ハス(の花)は楊貴妃の顔のようだし、 ヤナギ(の葉)は眉のようだ これを見て、どうして涙を流さずにいられようか |

| 注) 太液池:宮殿内にあった池の名、未央宮:前漢時代の皇帝の居所 |

| ハス の代わりに 本種がフヨウ へ: | |

| 本種が「フヨウ」と呼ばれるようになったのは、花のイメージが ハスに似ているため。 | |

|

|

| 以下のふたつが考えられる。 | |

| ① | 中国名である「木芙蓉」の名が日本に伝わり、木 が略された 芙蓉 を音読みしたもの。 |

| 文学の分野で「芙蓉=ハス」が伝えられた時には、日本に自生するハスには「ハチス 蜂巣」という古名があり、それをやめて、ハスをフヨウと呼ぶ必要性はなかった。このため、木芙蓉 を 芙蓉 としても混乱は生じなかった。 | |

| ② | 「芙蓉=ハス」が伝えられたのちに、日本で「芙蓉→本種フヨウ」に転用された。 |

| いずれにせよ、本種が「フヨウ」と呼ばれるようになる前には、何らかの呼び名があったはずだ。沖縄では 様々なフヨウの地方名が知られているが、奄美や九州での かつての名前は不明である。 | |

| 中国名 木芙蓉 mu fu rong : | |

| 本種とハスを区別するために、「木本の芙蓉」としたもの。現在のハスの中国名は 蓮 lian だが、別名として 芙蓉 も残っているために区別している。あるいは、昔からの名称が残っている。 | |

| 種小名 mutabilis:変形しやすい、変色しやすい | |

| ① | 変形しやすい:一日花なので、蕾から萎れるまでの変化が大きいため。しかし、それはほかの花でも同じこと。 |

| ② | 変色しやすい:これはスイフヨウに当てはまるもの。 フヨウでは、萎れた状態になってわずかに濃くなる程度で、変化する というほどのものではない。 |

| リンネはどちらの意味でこの形容詞を選んだのか? 以下の「命名物語」で考えてみたい。 |

|

| mutabilis の命名物語 |

| いつものように、学名の根拠であるリンネの『植物の種』(1753) とその参考文献を見ていこう。 |

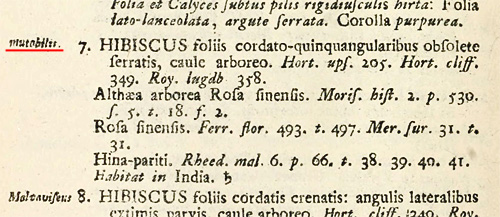

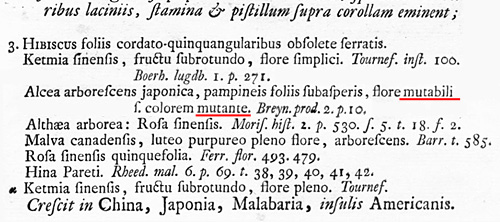

| 『植物の種』第2巻 694ページ |

赤線は筆者が記入 |

| 本種の記述は4項からなっている。それまでの名称は「多名法」 で、特徴を列記した名称である。 ①:葉は5角形の不明瞭な鋸歯があり、木本のヒビスクス 文献:Ⓔ、Ⓒ、Ⓓ ②:木本の Althaea、Rosa sinensis (中国のバラ)、Ⓑ ③:Rosa sinensis:文献2冊、ただし具体的な書名は不明 ④:Hina-pariti (マラバル地方の名)、Ⓐ |

| Ⓐ ~ Ⓔ は、以下の命名の経緯での記号。 |

| 示された7文献のうち 判明した5つを刊行順に並べると、 Ⓐ 1686 レーデ 『Hortus Indicus Malabaricus』④ Ⓑ 1715 モリソン『Historia Plantarum Universalis Oxoniensis 第2巻』② Ⓒ 1737 リンネ 『クリフォード氏植物園誌』① Ⓓ 1740 ロイエン 『ライデン植物誌』①: 『クリフォード氏植物園誌』によるもの Ⓔ 1748 リンネ 『ウプサラ植物園誌』① となる。 |

| 注) | ③項で、フヨウに対して Rosa sinensis の名が使われている。当時 Rosa sinensis は他種でも使われており、さらにリンネが 原産地不明のブッソウゲに H. rosa-sinensis の学名を付けたために、今日まで 混乱の元となっている。 |

| 内は 推定事項 | |||

| 図版は、Biodiversity Heritage Library より | |||

| |||||||||||

| 年 | 著者 | 書 名 | |||||||||

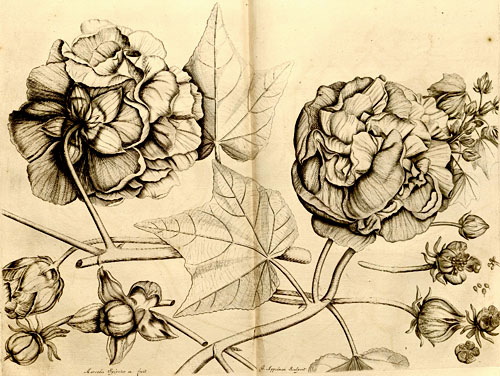

| Ⓐ | 1686 | Hendrik van Rheede |

インド マラバルの庭園(植物誌) 『Hortus Indicus Malabaricus』第6巻 図38 ~ 41 |

||||||||

|

|||||||||||

図38:7裂する葉と 鉢に植えられ、庭園用に形作られた幼木 (八重) |

|||||||||||

図39:丸い八重の花、蕾から幼果まで いくつもの部分図が詳細に描かれている |

|||||||||||

一重 と 八重。現在われわれがフヨウと呼んでいるのは、左のものだったのだろうか? |

|||||||||||

| |||||||||||

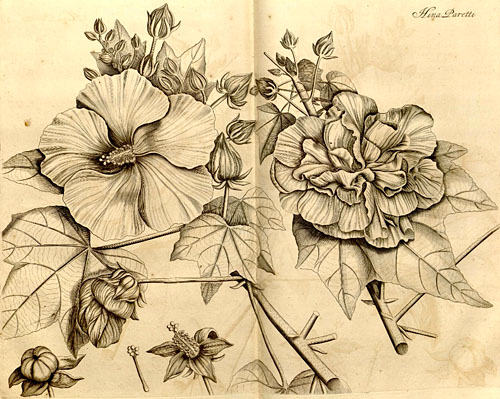

| Ⓑ | 1715 | Robert Morison | 『Historia Plantarum Universalis Oxoniensis 』第2版 セクション5 図18 の2、本文は p.530 |

||||||||

|

|||||||||||

| Ⓒ | 1737 | リンネ | クリフォード氏植物園誌『Hortus Cliffortianus』 | ||||||||

同書 349ページ Hibiscus | |||||||||||

| |||||||||||

| Ⓓ、Ⓔ は略。 | |||||||||||

| The Linnaean Plant Name Typification Project |

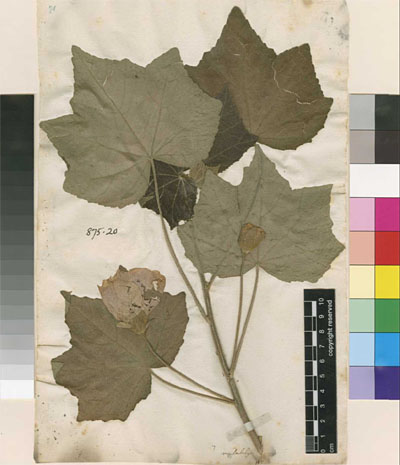

| 正式に植物の命名を行うときは、基準となる標本「タイプ標本」を指定する。昔はこの考え方が無かったため、後から「タイプ」(標本または図)を選定する作業が行われている。 |

| 『植物の種』など、リンネの著作に対する上記のプロジェクトは、ロンドンの自然史博物館が中心となって行われており、ホームページでリストが公開されている。 |

| https://www.nhm.ac.uk/our-science/data/linnaean-typification/ |

| そこで H. mutabilis の項を見てみると、タイプは |

| Lectotype : Herb. Linn. No. 875.20 (LINN) |

| とある。リンネアンコレクションで検索した結果、 |

|

| この標本を見ることができた。花の状態から 一重のようだ。 |

| 次に、指定者 あるいは 認定者は |

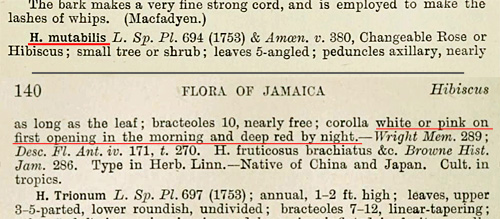

| Designated by : Fawcett & Rendle in Fl. Jamaica 5 : 140 (1926) |

| となっているので『Flora of Jamaica』第5巻を見ると、 |

| 花弁数についての記載はなく、赤線部に「花冠は朝の開花時は白かピンクで、夜には濃い赤となる」となっている。 |

| 以上から、リンネが mutabilis と名付けたのは、色が変化する ヒトエスイフヨウ だったと思われる。 APG分類となってからは すべて H. mutabilis なので学名上は問題ないが、筆者の結論では フヨウ は、 Hibiscus mutabilis cv. Rosea となった。 |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |