|

|

|||

| 科 名 : | ナス科 Solanaceae | |||

| 別 名 : | タマサンゴ | |||

| 属 名 : | ナス属 Solanum Linn. (1735) | |||

| 英語名 : | Jerusalem cherry | |||

| 独語名 : | korallenstrauch | |||

| 原産地 : | メキシコから中南米に広く分布する。 | |||

| 用 途 : | 観賞樹として栽培される。 果実は有毒。 |

|||

|

|

|||

| 科 名 : | ナス科 Solanaceae | |||

| 別 名 : | タマサンゴ | |||

| 属 名 : | ナス属 Solanum Linn. (1735) | |||

| 英語名 : | Jerusalem cherry | |||

| 独語名 : | korallenstrauch | |||

| 原産地 : | メキシコから中南米に広く分布する。 | |||

| 用 途 : | 観賞樹として栽培される。 果実は有毒。 |

|||

| 常緑の低木で春から秋にかけて花を咲かせ、夏から冬まで 橙色の実を付ける。 |

| 10年前 ①:ヒマラヤスギの足元 2001.9.8. |

|

| ↓ |

| ①:少なくなった フユサンゴ 2013.1.27. |

|

代わりに ほかの木の根元に広がっている。 |

|

|

| ②:ハリモミの足元 2012.8.9. |

|

| フユの名が付いているが、撮影日からもわかるように「夏サンゴ」でもある。 |

| ②:葉の様子 2012.8.9. |

|

| 葉は柔らかく 細長い。 |

| 花の様子 2002.5.19. |

|

| フユサンゴ | ナス 2011.7.1. |

|

|

| ナス科の花は合弁花で、先が5つに裂けるものが多い。ナスとは同じ属なので、花の様子もよく似ている。 |

| 青い実 2001.9.8. |

|

| 花後は順次実が大きくなっていくが、初めは緑色である。 |

| 赤い実 2001.12.8. |

|

| ヒイラギ の 位 置 |

|

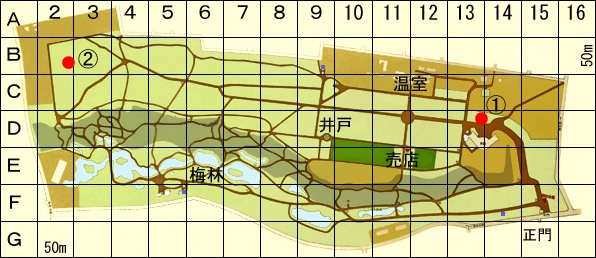

| 写真①: | D13 c | ● | 本館前、ヒマラヤスギの根元 |

| 写真②: | B2 d | ● | 針葉樹林、ハリモミの根元 |

| 名前の由来 フユサンゴ Solanum pseudocapsicum | |

和名 フユサンゴ 冬珊瑚 : |

|

|

| 英語名 Jerusalem cherry | |

|

| サクランボ 桜桃 | ミニトマト |

|

|

|

| 種小名 pseudocapsicum :トウガラシ(属)に似た の意味 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Solanum ナス 属 : | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| ナスの花と実 | ||||||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

||||||||||||||

ナス 科 Solanaceae : |

||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 植物の分類 : | APG II 分類による フユサンゴ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| 以前の分類場所 | ナス目 | ナス科、ヒルガオ科、ミツガシワ科、ハナシノブ科、など | |||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ナス目 | ナス科、ヒルガオ科、など | ||||||

| ナス科 | トウガラシ属、チョウセンアサガオ属、タバコ属、ナス属、クコ属、 トマト属、バンマツリ属、ホオズキ属、ハシリドコロ属、など |

||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |