|

|

|||

| 科 名 : | マメ科 Fabaceae | |||

| 属 名 : | ハギ属 Lespedeza Michx. ( 1803 ) | |||

| 原産地 : | - (シラハギの 栽培品種) | |||

| 用 途 : |

庭木として植えられる |

|||

|

|

|||

| 科 名 : | マメ科 Fabaceae | |||

| 属 名 : | ハギ属 Lespedeza Michx. ( 1803 ) | |||

| 原産地 : | - (シラハギの 栽培品種) | |||

| 用 途 : |

庭木として植えられる |

|||

| 植物園の下の段、標識75番から島池に沿って「ハギ園」がある。 ハギ属はアジアと北アメリカに 40種類ほどがあるそうだが、ハギ園に植えられているのは数種類だけである。 |

| ハギ園 の 四季 |

| 冬のハギ園 2012.1.28. |

|

| 低木のハギは木本だが、今年伸ばした枝のほとんどが枯れてしまい、翌春に根元から新しい芽を伸ばす。 このため、庭園ではたいてい地面近くで剪定するために、なにもなくなってしまう。 |

| 2000.5.14 | 2000.6.17 | |

|

→ |  |

| 前掲写真とは反対方向(正門側)を見ている。 左側が島池。 |

| 花の時期 2010.10.3. |

|

| 毎年枝が伸びて、右側の通路などは通れないほどになってしまう。 |

|

| 初夏の様子 2011.5.4. |

|

| たちまち大きく 2011.5.13. |

|

| 新葉の展開 2011.5.13. |

|

| 葉は次から次へと出現する。 3出複葉で、小葉の中心で半分に折りたたまれた状態が続き、次第に広がってゆく。 葉裏には毛が多くて 展開する前は特に白いため、離れた所から見ると 先端部が白く見える。 |

| 水をはじく 2011.6.11. |

|

| 表面にもごく短い毛があって、雨は水玉となる。 小葉のサイズは、長さ 約 3~4センチ。 長い葉柄がある。 |

| 葉の表と裏 (シラハギ) 2013.11.20. |

|

| 自宅の シラハギ の枝葉を撮影。 完全ではないが 90度に近い互生で、枝には稜がある。 |

|

| 葉裏の毛 (シラハギ) |

|

| 葉の付け根の托葉 (シラハギ) |

|

| 染め分け | 咲き分け | 絞り |

|

|

|

| 花の色は様々である。 |

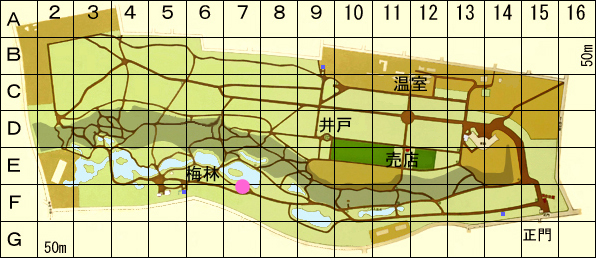

| ソメワケハギ ・シラハギ の 位 置 |

|

| 写真① : | F7 ac | ● | 標識75番の先 および 島池のほとり |

| 名前の由来 ソメワケハギ Lespedeza japonica 'Versicolor' | |||||

| 和名 ソメワケハギ : 紅白の花が咲くため 栽培品種名 Versicolor : 変色の、斑色の |

|||||

|

|||||

| ← ハギ | |||||

|

|||||

| 種小名 japonica : 日本の という意味 | |||||

|

|||||

| 和名 | 学名 | 命名年 | 命名者 | 備 考 | ||

| ミヤギノハギ | Desmodium thunbergii |

1825 | ド・カンドル | 栽培品種 L. thunbergii の異名 |

||

| ヤマハギ | L. bicolor | 1840 | ツルチャニノフ | 日本以外に 朝鮮半島・中国・ アムール地方にも |

||

| キハギ | L. buergeri | 1867 | ミクエル | 日本以外に 中国にも | ||

| マルバハギ | L. cyrtobotrya | 1867 | ミクエル | 日本以外に 朝鮮半島・中国にも | ||

| ケハギ | L. patens | 1923 | 中井 | 日本特産 | ||

| ツクシハギ | L. homoloba | 1923 | 中井 | 日本特産 | ||

| ミヤギノハギ | L. thunbergii | 1927 | 中井 | ド・カンドルの命名を訂正 | ||

| L . は Lespedeza の略。 ほかにも「亜種」となっている国産種が多数ある。 |

| Lespedeza 属 : 人名による | ||||||

|

| マメ 科 : Fabaceae , ( Leguminosae ) | |

|

| ジャケツイバラ亜科 Caesalpinioideae |

ネムノキ亜科 Mimosoideae |

|

|

| マメ亜科 Faboideae | |

|

|

| シラハギ。 翼弁と竜骨弁は引き下げてある。 |

| シラハギ Lespedeza japonica L. H. Bailey (1916) |

| ハギ園には シラハギもある。 筆者は白い花が好きで、シラハギを道路際に植えたのだが、毎年 枝が道側にはみ出して困っている。 |

| シラハギ 2012.10.3. |

|

| 葉で隠れてしまって見えないが、裏側に島池がある。 |

| 花 2010.10.3. |

|

| 花は散っても白いままで、かえって風情が出る。 |

以下は 自宅のものを撮った花の詳細。 |

| 小さいながらも蝶形花 2013.11.21. | |

|

|

| ひとつの花の大きさは 長さ 15ミリ強。 竜骨弁が一番長く 翼弁は短い。 ハギ属の特徴は、萼の基部に 一対の小さな苞(鱗片状の葉)が付くこと。 |

| 命名者は アメリカの園芸家 ・植物学者で、アメリカ園芸学協会の設立者のひとりである バイレイ( L. H. Bailey 1858-1954) である。 | ||||

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による ハギ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類) : | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、ヘゴ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群 : | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| マメ目 | キリァイア科、マメ科、スリアナ科、ヒメハギ科 | ||||||

| マメ科 | アカシア属、ネムノキ属、エンジュ属、 ハギ属 など多数 | ||||||

| アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |