|

|

|||

| 科 名 : | マツ科 Pinaceae | |||

| 属 名 : | ヒマラヤスギ属 Cedrus nom.cons. Trew (1757) |

|||

| 中国名 : | 雪松 xue song | |||

| 英語名 : | deodar cedar, Himalayan cedar | |||

| 原産地 : | インド北部 (ヒマラヤ、カシミール)、アフガニスタン、パキスタン、チベット | |||

| 用 途 : | 明治時代初期に導入。庭園樹、公園樹、ときに神社や寺の境内に植えられる | |||

|

|

|||

| 科 名 : | マツ科 Pinaceae | |||

| 属 名 : | ヒマラヤスギ属 Cedrus nom.cons. Trew (1757) |

|||

| 中国名 : | 雪松 xue song | |||

| 英語名 : | deodar cedar, Himalayan cedar | |||

| 原産地 : | インド北部 (ヒマラヤ、カシミール)、アフガニスタン、パキスタン、チベット | |||

| 用 途 : | 明治時代初期に導入。庭園樹、公園樹、ときに神社や寺の境内に植えられる | |||

| マツ科なのに スギ の名。アジア原産だが 洋風のイメージが強い常緑樹。 |

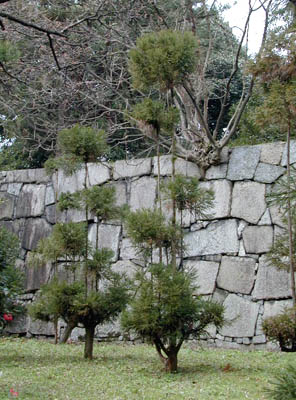

| ①:樹 形 2013.7.19. |

|

| 小石川植物園では2カ所にヒマラヤスギが植えられている。 本館前は10mほどの間隔を空けて3本と別に1本 計4本あるのに対して、養生所の井戸の横は1本。すぐ横のモミジバスズカケノキと共に大木となっていて、自然樹形に近いように見える。しかし冬に確認すると、スズカケノキ側の伸びが極端に小さく、その反対側に大きく張り出していることがはっきりする。 |

| ①:冬の様子 2011.2.3. |

|

| 本来の樹形 2009.7.28. |

|

| 東北大学(仙台)の構内。けっこうな大木で、20m近くあっただろうか。低い位置にも枝が残り、円錐形の樹形がよくわかる。 大枝は上部では斜上するが、伸長するに伴って次第に重くなるために、中央部は水平、下部では少し下向きになっている。枝の先端や長い小枝は枝垂れる。 |

| 枝垂れた枝 2011.2.3. |

|

| 長く枝垂れるのは下部の小枝で、特に北側や地面に近い所に多い。 |

| ②:本館前の4本スギ 2011.11.3. |

|

| ②:冬の様子 2011.2.3. |

|

| 葉が落ちたツツジ(右下)が無いと 冬だということがわからない。 |

| 本館前の4本は いずれも あるところで主軸がなくなっている。大木になるのを防ぐために芯を止められたのか、大風で折れたものかも知れない。無くなった主軸を補うために、水平だった下部の枝が途中から曲がって、何本も真上に伸び出している。 |

| 不自然な枝振り |

|

|

| この木は約4mの所で主幹が無くなっている。意図的に芯を止めるには低すぎるので、やはり折れたのだろう。 台杉ならぬ 台ヒマラヤ杉である。 |

| 参考:台スギ |

|

| もともとは、一本の木から効率よく何本もの材を 何回も収穫するための育て方だったが、現在は もっぱら観賞用。 |

| 前掲の木の 枝の様子 | |

|

|

| 一番下の枝は 高さ1mもない位置で、水平部分は共に縦長になっている。これは建築物の梁と同じ形状で、力学的な理屈に合っている。 そして、針葉樹では主に枝の下側が発達する。 |

| 枝の断面 | |

|

|

| 本館側に伸びてしまい、通行の邪魔になったために切られた大枝があり、切断面を見ることができる。 |

| 左写真:古くに切断されたもので、その年輪の中心▼はずっと上にあり、下側が発達した状態がよくわかる。 右写真:2011年に切られた枝は、長手方向の直径で わずか 17 センチなのだが、年輪は約70年。枝は幹よりも太るのに時間が掛かるのかもしれない。中心は上から3分の1位の所にある。 |

| 長枝 と 短枝 |

| 針葉は、長枝には螺旋状につき、短枝には15~20枚が束生する。葉は細くてさほど固くないが、葉先が鋭く尖っているために掴むと痛い。 |

| 長 枝 2001.11.3 短 枝 | |

|

|

| 小枝はごく細くて枝垂れることが多い。 葉の寿命は2~3年、時にそれ以上 と一定していないが、数年すると短枝▼が明瞭になる。 |

| 1年目には単葉だけがつくものと思い込んでいたが、よく見ると、左写真の中央部には束生した葉が混じっている。 |

| 芽吹き 2023.4.13. |

|

| ▲が年枝境で 9センチほどの前年枝。右端は頂芽。たくさんの単葉がついているが、伸び出した7か所の側枝の基部には、すべてに束生した葉がついている。 |

| 短枝の伸び |

|

| これは前年のうちに短枝の伸びがあったことを示しており、今年の伸びは2度目ということになる。2年目の伸びは、1年目に伸びた短枝の茎頂に限られ、それ以外の葉腋から伸びることはない。束生する1年目の葉の数はまちまちで、5~8枚。 |

| ▼はこれらの短枝の蓋葉(母葉)を示している。1年目の伸びが「同時枝」かどうかは未確認。 |

| 蓋葉:芽の下側にあって腋芽をいただく葉。 |

| 短枝の冬芽 2014.1.21. |

|

| 3年目?の短枝の冬芽。先端は丸い。茎の伸びはごく短い。 |

| 新 緑 2013.4.23. | |

|

|

| 新緑は黄緑できれいなのだが、落葉樹あるいは広葉の常緑樹ほどには目立たない。注目していなかったせいかもしれない・・・。 |

| 6年目の短枝 2013.4.28. |

|

| 葉の落ち跡から 6年目と推定。 |

| 落ち葉 2011.5.24. |

|

| ヒマラヤスギの葉には 発芽阻害物質があるそうで、木の周囲は雑草が生えにくい。 |

| 長枝化した短枝 2014.1.21. |

|

| 初めは短枝ばかりで、長枝として枝分かれする数は少ない。数年後に何本かの短枝が長枝化していく。 |

| 開花から種子撒布まで |

| ①:雄花の様子 2013.10.30. |

|

| 花は大枝の先の方には付かず、元の方の短枝の先にひとつずつ付く。下枝に付くことはまれで、アップの写真が撮りにくい。雄花ばかり目立つが、雌花もたくさんあるはずだ。 |

|

| 球花には、軸の周りに無数の雄花が螺旋状に付く。一番下の花序の下半分は茶色く変化していて、成熟状態。 |

| ①:軸ごと落下する雄花序 2010.11.21. | |

|

|

| 針葉樹は一般的に「風媒花」。飛ばなかった黄色い花粉がプラタナスの葉の上にたまっている。 |

| ②:本館前の一本 雌花を発見 2012.12.9. | |

|

|

| 雄花と同じように 短枝の先端に付いている。緑の部分の高さ 約15ミリ。開花中かすでに受粉後なのかは不明。球果は 一年かかって成熟する。 |

| 2ヶ月後 2013.2.5. |

|

| 種鱗が黄緑になってきたが、サイズは変わらず。 |

| 4ヶ月後 2013.4.3. |

|

| 少しだけ膨らんできた。サクラの花弁が添えられている。 |

| 片方は枯れ死 2013.4.13. |

|

| 6ヶ月後 2013.6.7. |

|

| 2ヶ月間で 信じられないほど大きくなった! 高さ 8センチ。 5月までは、新梢を伸ばすのに栄養を使っていたのだろう。 |

| 観察終了 2013.6.18. |

|

| 誰かに 引きちぎられてしまった。 |

| 2009.6.30 ぐんぐん大きくなる球果 2009.7.28 | |

|

|

| まだ 緑が残っている。 |

| ②:淡い茶色に 2012.9.25. |

|

| 左のコンクリートは 本館の一角。 |

| 11ヶ月後 2012.10.31. |

|

| 一部の松笠 (種鱗) が開いてきている。 |

| 大量の落下物 2010.2.13. |

|

| 枝の広がりは ずっと広範囲なので、掃き集められたものだろう。 ヒマラヤスギの球果は、マツ属とは違って すべて落下するため、松ボックリができない。 |

| 軸だけが残る 2008.2.10. |

|

| 京都植物園、フラッシュ使用 |

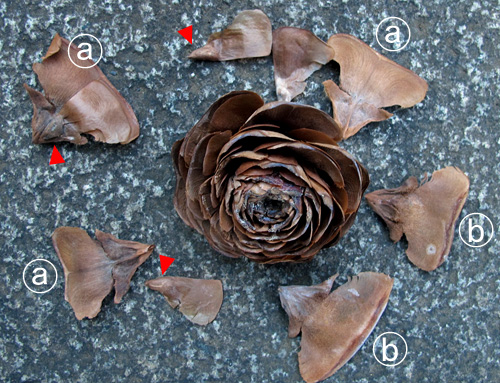

| 落下した種子など 2012.12.9. |

|

| 中央の塊は 球果の先端部分。バラバラにならないことが多く、バラの花のように見える。種子鱗片(種鱗)の腹面(軸側)ⓐに翼の付いた種子▼が2個ずつ付く、ⓑは種子鱗片(種鱗)の背面。 種鱗の幅・長さは 35~50ミリ。種子に翼が有るが、強風が吹かない限り遠くへは飛ばない。 |

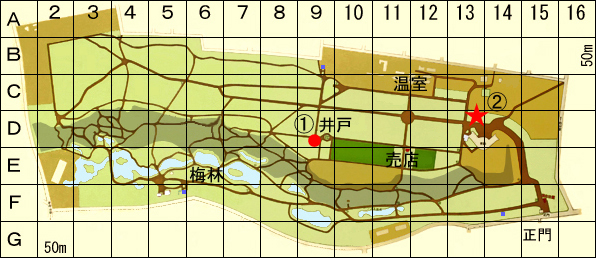

| ヒマラヤスギ の 位 置 |

|

| 写真①: | D9 bd | ● | 30番通り 標識33 井戸の後ろ |

| 写真②: | D13 c | ★ | 本館前 計4本 |

| 名前の由来 ヒマラヤスギ Cedrus deodara | ||||||||

ヒマラヤスギ : |

||||||||

|

||||||||

種小名 deodara : 現地で「神木」とされていた |

||||||||

|

||||||||

Cedrus 属 : |

||||||||

|

||||||||

| マツ科 : Pinaceae | |

|

|

Pinus 属 : 瀝青に由来する |

|

|

| ヒマラヤスギ の 命名物語 |

| 命名物語と銘打つほどの経緯ではないが、Cedrus が保留名となっている経緯と、Cedrus が属名と種小名に入り乱れていた事を。 |

| 命名年 | 学名 | 命名者 | 備考 | ||

| 1735 | Pinus | リンネ | 『植物の種』(1753)で種を記載しており 有効 | ||

| 1737 | Cedrus | ミラー | 『植物の種』(1753)よりも前 CONIFERAE(仮称 針葉樹科) として定義 |

||

| ① | 1753 | Pinus cedrus | リンネ | レバノンスギに命名、その後 レバノンスギは Cedrus属となり、属名と同じになって無効に |

|

| ② | 1755 | Cedrus | Duham. | Cedrusの 最初の有効定義 ヒノキ科の属として定義。種が記載されなかった ようで、広まらなかった |

|

| ③ | 1757 | Cedrus | Trew | マツ科として後から定義。保留名だが 正名 | |

| 1759 | Cedrus | ミラー | センダン科の属として定義 Crdrus mahogani マホガニーを記載 |

||

| 1814 | Pinus deodara | Roxb. | 理由は分からないが 有効とならなかった | ||

| ④ | 1824 | Pinus deodara | Roxb. ex D.Don | 最初の命名、マツ属 とした | |

| 1830 | Cedrus deodara | G. Don | ヒマラヤスギ の正名、Don兄が ④の属を変更 | ||

| 1838 | Cedrus deodara | Loudon | レバノンスギに命名、すでに同名があるため無効 | ||

| 1893 | Cedrus cedrus | Huth | ①を訂正したもの。現在は重複名は 無効 当時は命名規約が確立していなかったのだろう |

||

| なお レバノンスギの学名は、Cedrus libani A. Rich (1823) | |||||

| トピックス |

| 円錐形の樹形 2010.12.26. |

|

| 立教大学正門の二本のヒマラヤスギ。丁度クリスマスが終わった時で、カラフルな装飾電球が残っていた。洋風な建物にぴったり。 毎年の剪定と 電球の取り付け取り外し作業は、クレーン車が出るに違いない。 |

| 自然樹形? 2014.1.12. |

|

| 上野寛永寺。事典に「時に寺院に植えられる」とあるのを読んだ時には「ほんとうだろうか?」と思っていたが、本堂正面に二本「植えた」のは間違いない。やはり 違和感がある。 |

| 植物の分類 : | APG II 分類による ヒマラヤスギ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| マツ科 | マツ属、モミ属、ヒマラヤスギ属、カラマツ属、カラマツ属 など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |