|

|

|||

| 科 名 : | ウルシ科 Anacardiaceae | |||

| 属 名 : | カイノキ属 Pistacia | |||

| 別 名 : | トネリバハゼノキ | |||

| 英 名 : | Chainese pistachio | |||

| 中国名 : | 黄連木 huang lian mu | |||

| 台湾名 : | 爛芯木 ランシンボク | |||

| 原産地 : | 中国、台湾、フィリピン | |||

| 用 途 : | 庭園木、街路樹。 雌雄異株 | |||

| 二度にわたる 台風被害 |

| 2011年9月21日の台風15号で半壊、2012年9月30日~1日の台風17号で 完全に折れてしまった カイノキの大木。残念ながら昔の全体写真は撮っていなかった。 |

| ①:黄緑 黄色 赤 2001.12.2. |

|

|

|

| 古いデジカメで 発色が悪い。最初の被害で 左下▽の所で裂けた。 二股に分かれているところに腐れがはいっていたようだ。 |

| 2011年9月21日の 台風15号 |

| ①:半分がなくなった 2011.10.25. |

|

| 一回目は 丁度この真後ろ方向に倒れた。左側に見えるコブシの、別の大枝が折れてしまった。 |

|

|

| 幹が裂けるかたちで 片方の大枝が折れてしまった。 |

| 流れ出た脂(ヤニ) 2011.11.1. | |

|

|

| 二回目に折れた位置は高かったので、この部分は現在も残っている。 |

| 後にできた空間(ギャップ) |

|

| ①:2010年の台風後の様子 2011.10.20. | |

|

|

| 二回目は ▼のところで折れた。 こうやって見なおしてみると、上部のボリュームに対して 残った幹が 細すぎた。 |

| 2012年9月30日~1日の 台風17号 |

| ①:折れたカイノキ 2012.10.3. |

|

| 残った北側の片方は少し斜めに傾いていた事もあって、今回の南風に耐えきれずに 高さ2mの所で折れてしまった。 写真は、すでに枝は片付けられて 太い幹だけの状態。 |

| 折れた場所 |

|

|

|

| 中央右後方には枝が全部落ちたハナミズキ(アメリカヤマボウシ)がある。もしかすると アメリカからサクラのお礼に贈られた、貴重な一本かも知れない。右奥には斜めになった木も。 その他の木には 共倒れのような致命的な被害はなかったようだが、今回もコブシの大枝が折れ、ツツジなどが押しつぶされた。 |

| 広い空間が |

|

| もともとカリン林側は空いていたせいもあって、広大な空間ができた。 |

| ①:半分になった状態 2011.10.25. |

|

| ②:高さ 4mの幼木 2本 2011.11.25. |

|

| ↑一本は幹が写っていない。 もう一本↑ |

| 近くに 二本の幼木があり、手に取れる位置に枝がある。 |

| ① 幹の様子 ② | |

|

|

| 右の若い木の直径は 10センチ強。 |

| ②:新葉の様子 2011.4.26. |

|

| 新葉は枝先に付く。花が咲く場合は新葉の展開と同時に花序が出てくるのだが、若い木ではまだ見たことがなく、花が咲くまでは 雌雄どちらの株かが わからない。 大木の方は雌株だったが、高いところで しかも花弁のない小さな花だったために 花の写真はない。 |

| 葉の様子 2011.10.25. |

|

| 偶数羽状複葉の葉が多いが 植物園の若木には 奇数の葉がある。5%ぐらいだろうか。湯島聖堂の4本でもすべてに「奇数」の葉が観察された。 |

| 奇数羽状複葉も 2012.10.5. |

|

| 小葉は先が尖った楕円形(狭長卵形)、もっと細長い葉も見かける。葉には 青臭い独特の香気がある。お茶にするというが どうだろう? |

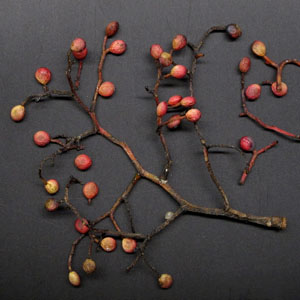

| 落ちた枝葉と未熟な実 2011.10.25. |

|

| まだ白い部分が残っている果実が落ちていた。赤が鮮やか。 これまで、植物園のカイノキに実が生ったのを見た記憶がなかったので雄株かと思っていたが、一回目の台風の2011年に 大量の実が生った。2012年は生っていなかった。 カイノキはどこにでもある木ではない。仮説だが、湯島聖堂の雄花から 花粉がうまく風に乗てきて、受粉したのではないだろうか? |

| ①:無数の赤い実 2011.11.24. |

|

| それにしても、今回の倒壊を予想したわけではあるまい。 |

| 核 2012.10.5. |

|

| 湯島聖堂の雌株から早い時期に落ちたもの。長さ6ミリ。 |

| あらためて 湯島聖堂で拾った果実 2012.11.25. | |

|

|

| すでに木には残っていなかった。どれも核はしっかりしているのに、乾燥したのか 遅すぎたのか、核の中の種子は萎んでしまっているものが多かった。なんとか数個は種子の形があり、種皮を剥ぐと 同属のピスタチオそっくりの黄緑色の種子が見られた。 |

| 黒ずんで落ちた果実 2011.12.28. |

|

| 遠目には赤黒く見えたのだが、部分的に青く変化していた。 |

|

| 下半分が青白い色になっていた。果実の直径は7ミリ程度。中には黄土色の核果がある。 |

| ②:黄色くなった幼木 2011.11.21. |

|

| 橙色に 2011.10.8. |

|

| 筑波植物園。前掲写真と同じ年なのに、冷え込むせいかやはり小石川よりも早い。 色に関しては、赤くなる木と 黄色くなる木があるそうだ。 |

| ベンチに生まれ変わったカイノキ 2012.10.8. |

|

| 偶然に見かけたのだが、彼女はまっすぐここに歩いて来て、迷わず カイノキの倒木に座ってサンドイッチを取り出した。まだ一週間も経っていないのに・・・・。 |

|

| 数人が座れ、ベンチとしての高さもピッタリ。 残った本体(右端)から芽が出ることを期待した。 |

| 再 生 2013.9.21. |

|

| 基部から芽が伸び出したのだが、誰かが折ったのか、うまく成長しなかった。また 木陰の丸太ベンチは新名所となったが、次第に朽ちてきて10年後には元の形がなくなってしまった。 |

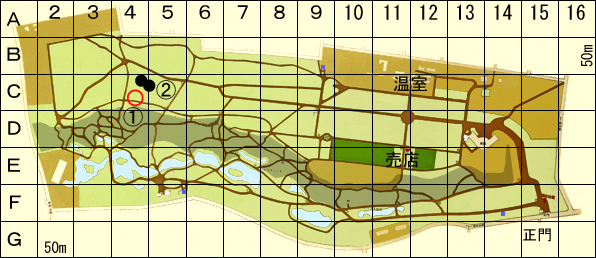

| カイノキの 位 置 |

|

| 写真①: | C4 d | ○ | 30番通り 標識37番の手前 左側、雌株 |

| 写真②: | C4 c | ● | 20番通り 右手に2本、雌雄は不明 |

| 名前の由来 カイノキ Pistacia chinensis |

| 和名 カイノキ 楷の木 : | ||||||||||||||||||

|

| 日本への導入 |

| 都立林試の森公園の説明板 その他によると、 | |

|

|

| ということである。 今回折れた小石川植物園のカイノキも、同じ時に寄贈を受けて植えられたものではないだろうか。年輪がほぼ 100 年 を確かめられればいいのだが。 |

| 別名 トネリバハゼノキ:トネリコの葉に似たハゼノキ | |

|

| ハゼノキ | カイノキ |

|

|

|

| トネリコ? (Wikipediaより) | シマトネリコ |

|

|

|

| 別名 ランシンボク 爛芯木:芯が腐りやすい木 の意味 | ||||||||

|

| 中国名 黄連木 : | |

|

| 種小名 chinensis:「中国の」という意味 | |||||||||||||

|

|||||||||||||

| 属名 Pistacia : | |||||||||||||

|

| ウルシ科 漆 科: | |||||||

|

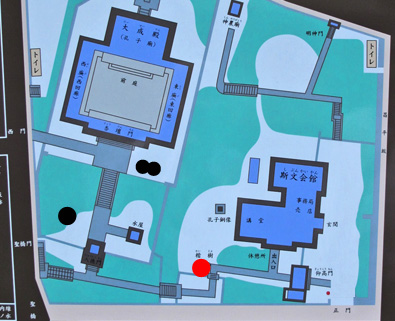

| 湯島の聖堂のカイノキ |

| 孔子ゆかりの湯島聖堂には 4本のカイノキがある。その1本、正門に一番近い雌株に説明板があり、白澤博士の導入の経緯が書かれている。「当廟にあるものは曲阜の樹の正子に当たる聖木であることをここに記して世に伝える」 とあるので、4本とも 樹齢 約100年なのだろう。 |

| 唯一の雌株 |

|

|

| ●が雌株、●が3本の雄株 |

| 杏壇門横の雄株2本 | |

次の写真も |

|

| 入徳門内の雄株 | |

|

|

| 上の段の2本は 並んでいる。遠くにニコライ堂が見える。聖堂とニコライ堂を結ぶ道に架けられた橋の名が「聖橋」。 |

| 植物の分類 : | APG II 分類による カイノキ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| ムクロジ目 | ムクロジ科、カンラン科、ウルシ科、センダン科、ミカン科など | ||||||

| ウルシ科 | カシューナット属、マンゴー属、カイノキ属、ヌルデ属、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |