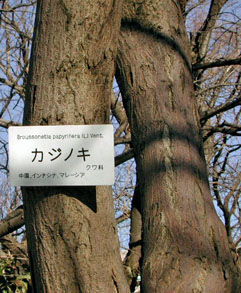

| 名前の由来 カジノキ Broussonetia papyrifera |

|

| カジノキ |

カジノキとは別種の ヒメコウゾ や コウゾ の古名を「カゾ」と言い、似た種類の本種も「カゾノキ」と呼ばれたものが訛ったもの。

昔から 日本でも中国でも、「カジノキ」と「ヒメコウゾ」 、その雑種である「コウゾ」が混同されていたようだ。 |

|

|

| 梶の木 |

「梶」の音は「ビ」だが、『角川漢和中辞典』によると訓読みは無い。

意味としては「①こずえ、②かじ」があり、「かじ」には例として、「船のかじ(舵)」と荷車などの前にある手を掛けて引く「梶棒」が載っている。 |

|

|

そこで、由来の別案:『語源辞典 植物編』吉田金彦 より

「梶の木は 櫓や櫂などの船の用材にも使われ、船のカジ、カジの棒をいう。梶の字義は尻尾のような細い木である。カジの語源は カキ(掻き)+モチ(持ち)で、カキモチ→

カイモチ→カイジ→カジ と変化した。カジノキの材がこれらに用いられたため、カジ が樹名に転用された。」 |

|

|

| 種小名 papyrifera:紙のある という意味 |

| つまり、繊維のある、紙の原料となる、ということ。 |

|

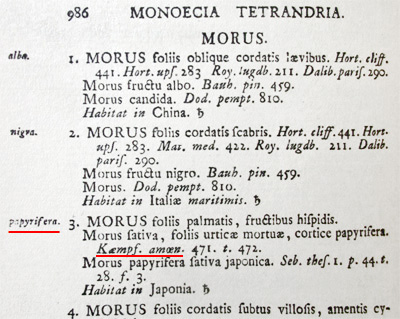

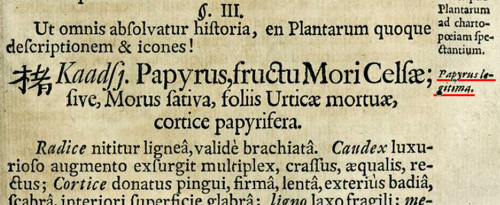

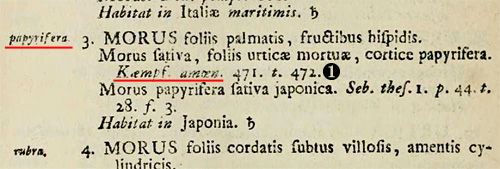

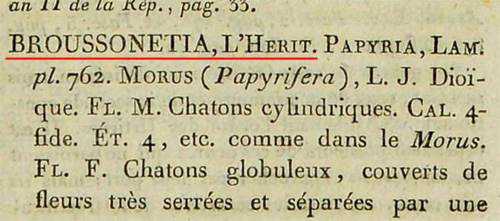

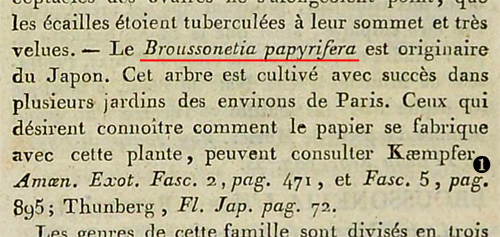

カジノキの学名について、植物名規約上の最初の命名者は リンネ ということになっている。

記載されたのは『植物の種』(1753) 986ページで、クワ属 Morus に分類されているが、その項には、参考文献のひとつとして ケンペル による『廻国奇観』(原題:Amoenitatum Exoticarum)

があがっている。 |

『植物の種』/復刻版 1934 赤線は筆者が加筆

Kaempf. amoen. が ケンペルの『廻国奇観』 |

|

|

|

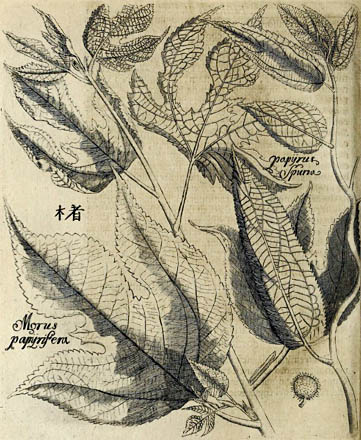

ケンペル および『廻国奇観』については、「カジノキ属 Broussonetia の命名物語」を参照のこと。

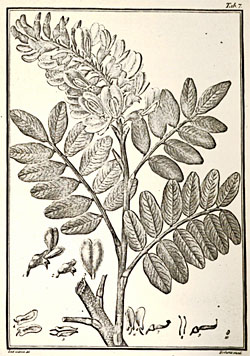

カジノキ(書中の項目名は Kaadsj)については図版があり、その図版内には「楮」の漢字と ”Morus papyrifera” という現在の学名に相当する文字の記載まである。 |

|

|

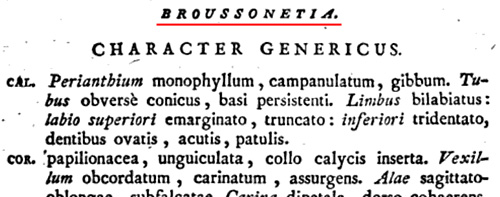

| Broussonetia 属:人名による |

| 18世紀 フランスの博物学者ブルソネ P. M. Broussonet (1761-1807) を顕彰したもの。 |

|

| 保留名となった経緯については「命名物語」を参照のこと。 |

|

|

| クワ科 Moraceae:mor (黒の意) から。 |

クワに対するラテン古名に由来する。そのもともとの語源はケルト語の mor で、熟した時の黒いクワの実からきている。

|

|

| 参 考 ツルコウゾ と ヒメコウゾ |

|

『植物の種』には記載されなかった「ツルコウゾ」と、もう一種 日本に自生する「ヒメコウゾ」の学名は、ともにシーボルトが命名している。

|

| ツルコウゾ 蔓楮:Broussonetia kaempferi Sieb. (1830) |

| 『廻国奇観』に載っていることを知っていたシーボルトが、ケンペルを記念して名付けたものである。 |

|

|

| ヒメコウゾ 姫楮:Broussonetia kazinoki Sieb. (1830) |

本州、四国、九州の山地などにごく普通にある木で、古くは製紙の原料とされた。

種小名 kazinoki は、シーボルトが間違えたのか、教えた人の間違いか。

カジノキは雌雄異株、ヒメコウゾは雌雄同株というはっきりとした違いがあるのだが、一般の人にとってはどちらが「カジノキ」でも、「コウゾ」でも 問題はなかったためだろう。

残念ながら 両種共に写真がない。 |

|

|

| コウゾ 楮:Broussonetia kazinoki × B. papyrifera |

| 現在栽培されているのは、雑種の中から選別されてきたもので、様々な種類があるそうだ。 |

| コウゾ |

|

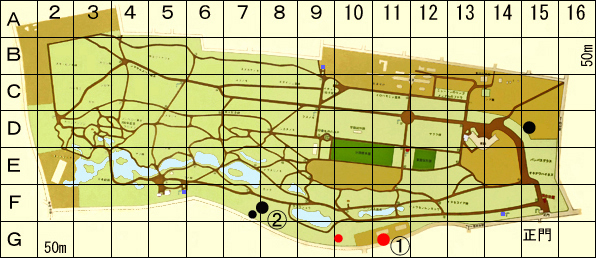

| 小石川植物園 |

|

|