|

|

|||

| 科 名 : | バラ科 Rosaceae | |||

| 属 名 : | カリン属 Pseudocydonia | |||

| C.K. Schneid. (1906) | ||||

| 中国名 : | 木瓜 mu gua | |||

| 原産地 : | 中国北部、湖北省・浙江省 | |||

| 用 途 : |

庭木として栽培される。 実は生では食べられないが、ジャム・ゼリー・砂糖漬けにされ、焼酎でカリン酒を作る。 風邪や咳によいとして、のど飴に使われる。 材は床柱・家具に使われる。 果実はそのまま室内に置いて香りを楽しめる。 |

|||

|

|

|||

| 科 名 : | バラ科 Rosaceae | |||

| 属 名 : | カリン属 Pseudocydonia | |||

| C.K. Schneid. (1906) | ||||

| 中国名 : | 木瓜 mu gua | |||

| 原産地 : | 中国北部、湖北省・浙江省 | |||

| 用 途 : |

庭木として栽培される。 実は生では食べられないが、ジャム・ゼリー・砂糖漬けにされ、焼酎でカリン酒を作る。 風邪や咳によいとして、のど飴に使われる。 材は床柱・家具に使われる。 果実はそのまま室内に置いて香りを楽しめる。 |

|||

| 独特の幹の形と樹皮。 植物園の奥にあるカリン林は、ほかとは違う雰囲気がある。 本数が多く木が大きい。 生る実の数も膨大で 近年は正門でお持ち帰り用に箱に山積みされる。 2011~12年は特にたくさん生った。 |

| ① : 春のカリン林 花が咲いている 2007.3.31 |

|

| 2007.12.1 樹 形 2007.3.18 | |

|

|

| 落葉樹だが、12月になっても葉が残っている。 右は芽吹き始めた頃。 木の高さは どれも 6~7m ぐらい。 |

| 2008.1.4 幹の様子 2010.11.21 | |

|

|

| まだら模様は 緑や銀灰色など変化に富み、とても美しい。 部分的に茶色くなったものが、5月下旬に剥がれ落ちる。 色の違いから判断すると、同じ場所は4年に一度ぐらい剥がれるようだ。 次の写真の黄緑のところが 落ちた部分。 |

| 剥がれ落ちる樹皮 2011.5.27 | |

|

|

| 若い枝にはトゲ状の枝? が | |

|

|

| 2015.3.21 つぼみ と 花 2005.4.9 | |

|

|

| 花芽は 膨らむ前からピンクに色付く。 この年は遅めの開花だった。 |

| 花 2005.4.9 |

|

| 花のサイズは 3cm弱で小さく、満開でも遠くからは目立たない。 |

| カリンの実 2008.1.4 | ||

|

||

| 早くに落ちるものから いつまでも落ちないものまで様々だが、カラスに食われたり落ちた時の打ち身があったりで、きれいなものはほとんどない。 植物園の植物や実はいっさい採取禁止だが、以前はカリンに限って 正門に籠を用意して来園者に持ち帰ってもらっていた。 今は 植物園の整備を進めるための ライフィングリーン計画の一環で、東京大学 「植物園のど飴」の原料として使うために、毎朝収穫されている。 |

||

園内の売店で販売中。 |

| 実の断面 | |

|

|

| もらって帰った実を切ったもの。 直径は 左 8cm、右 7cm。 果肉は硬く、水分も少ない。 種子は リンゴに似ているが、数が凄い。 |

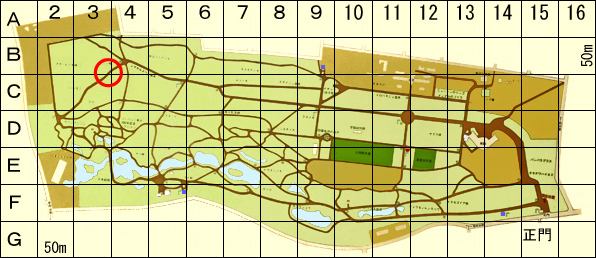

| カリン の 位 置 |

|

| 写真① : | B3 d | ○ | 20番通り突き当たり、標識26番の奥 |

| 名前の由来 カリン Pseudocydonia sinensis | |||||

カリン : 別の植物名の転用 |

|||||

|

|||||

種小名 sinensis : 中国の という意味 |

|||||

|

|||||

Pseudocydonia 属 : マルメロ属に似た という意味 |

|||||

|

|||||

| マルメロの実 | マルメロの図 |

図は Wikipedia より |

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による カリン の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | ||||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | |||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | |||||||

| 大葉植物(シダ類) : | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、ヘゴ、オシダなど | |||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | |||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | |||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | |||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | |||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | |||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | |||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | |||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | |||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ツユクサ、ショウガ、など | |||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | |||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | |||||||

| バラ目 群 : | ||||||||

| バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | |||||||

| 以前の分類場所 | バラ目 | トベラ科、ベンケイソウ科、ユキノシタ科、バラ科、など | ||||||

| マメ 群 : | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | |||||||

| バラ目 | バラ科、グミ科、ニレ科、アサ科、クワ科、イラクサ科、など | |||||||

| バラ科 | モモ属、サクラ属、リンゴ属、カリン属、バラ属、キイチゴ属、など | |||||||

| アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | |||||||

| キク目 群 : | ||||||||

| キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | |||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | |||||||

| ↓ | キキョウ群 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | ||||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |