|

|

|||

| 科 名 : | ブナ科 Fagaceae | |||

| 属 名 : | コナラ属 Quercus Linn. (1842) | |||

| 中国名 : | 鳥崗櫟 wu gang li | |||

| 原産地 : | 本州の関東以西の暖地の海岸 中国中部、南部 |

|||

| 用 途 : | 庭木、生け垣、刈り込み庭木。 炭、特に紀州産の材で作るものは備長炭とよばれ、鰻屋・料理店で珍重される。 材が堅いため、かつては和船の艪杭・艪臍として使われた。 |

|||

|

|

|||

| 科 名 : | ブナ科 Fagaceae | |||

| 属 名 : | コナラ属 Quercus Linn. (1842) | |||

| 中国名 : | 鳥崗櫟 wu gang li | |||

| 原産地 : | 本州の関東以西の暖地の海岸 中国中部、南部 |

|||

| 用 途 : | 庭木、生け垣、刈り込み庭木。 炭、特に紀州産の材で作るものは備長炭とよばれ、鰻屋・料理店で珍重される。 材が堅いため、かつては和船の艪杭・艪臍として使われた。 |

|||

| ブナ科の樹木には和名に統一が無く、カシ 樫 の名が、色々な属にまたがって付けられている。たとえば、マテバシイ属の Lithocarpus glaber

に「シリブカガシ」の和名が付いている。 ブナ科の 和名 比較一覧表は 別項で掲載した。 |

|

|

|

|

| 園内には5本のウバメガシが植えられている。 |

| 三本のウバメガシ 2015.1.14. |

|

| 分類表本園の北側に3本が植えられている。高さは ①が 約10m、②と③は 約14m。 |

| ①:近くから 2015.1.14. |

|

| 前掲写真と同じように北方向を見ている。手前のスズカケノキの枝が覆い被さっている。 |

| ①:標識33番の先 2012.4.30. |

|

| 33番通りを少し歩いて ①の木の横に出る。この写真は西方向を見ている。左手が分類表本園、右側がハンカチノキ。 左側に写っているプラタナスの大木のために、ウバメガシの枝は反対側に「真横に」張り出している。大雪による枝折れが心配だ。この木は通路のそばにあってしかも低い位置に枝があり、観察に都合がよい。②③の木は 丁度この奥になる。 その枝の下から東方向を見たのが次の写真。クスの大木が見える。 |

|

| ①:位置の確認 2012.11.14. |

|

| 30番通りで南方向を振り返っている。旧養生所の井戸の近く。写っているのは張り出した枝だけで、ウバメガシの幹は右側にある。 |

| ④:シマサルスベリの手前 2015.2.11. |

|

| 主幹が折れて 叢生状態。高さは 2m強。 |

| ⑤:サネブトナツメの隣 2015.1.20 |

|

| 高さ 約15m。右手前の竹垣が由緒のあるサネブトナツメで、植物園が史蹟に指定されたのを機会に、周囲の木が大幅剪定された。 大切なウバメガシが倒れた状態であるために、日当たりを良くして回復を図るためである。 |

| ⑥:株立ちウバメガシ 2014.2.23. |

|

| 右がヤナギ池。2014年2月14日夜の大雪で、一本が通路に倒れかかってしまった状態。その一本はやむなく伐採。 |

|

|

| 根元から6本の幹が出ていた。恐らく昔は 一本の木だったものが株立ちになったのだろう。幹の太さは 4~7センチ。伐採時に年輪を数えるのを忘れてしまった。防腐剤が塗られてしまって、今となってはわからない。 |

| ②:幹 2013.10.19. |

|

| 縦に細く割れ目ができる。目通りの幹の太さ 約 55センチ。 |

| ②:枝振り 2015.1.14. |

|

| 樹幹の周辺に 葉が密生する。内部にはほとんど葉が無い。刈り込みに強く、耐乾性・耐潮生もあるために、特に西日本では庭木や街路樹にも使われるそうだ。 |

| 赤い冬芽 2015.1.14. |

|

| 頂芽のほかに、枝の先端附近で節間のつまった葉腋にも冬芽が付く(頂生側芽)。尖った芽鱗は濃淡のツートンカラーで毛は無い。春には頂芽と1~4本の側芽が伸びる。伸びる本数は、主幹かどうか・日当たりの良し悪し・枝の勢い・枝の混み具合などで増減する。 |

|

| 芽吹きの様子 2011.4.15. |

|

| 赤いのが芽鱗、新葉には少しだけ毛が付いている。基部(芽鱗の葉腋)から雄花が伸び出している。葉と花を含むので「混芽」である。 |

| 伸び出した新梢と雄花 2011.4.20. |

|

| 雄花序の基部には托葉由来の総苞、葉にも托葉が付いているが、すぐに落ちる。葉は鮮やかな黄緑色で艶がある。 |

| 垂れ下がった雄花 2011.4.29. |

|

| 新しく伸び出す枝の基部に付く。花被片は萼だけで目立たない。 |

| 雌花は新梢の先の方に付く 2013.4.23. |

|

| 枝、葉柄、花序軸には細かな星状毛が付いている。通常雌花は2個ずつ付く。奥の雄花の花糸が伸びているが、まだ花粉は出ていない。 |

|

|

| 受粉した果実は、一年目はほとんど成長せず、大きくなり始めるのは翌年の夏からで、約1年半かけて秋に熟す。 |

| 黄 葉 2008.4.26. |

|

| 古い葉は 春と秋に黄色くなって落葉する。 |

| 大きくならない果実 2012.11.14. |

|

| 翌春でも大きくならない果実 2011.5.7. |

|

| 翌年の春の様子。一年経っても まったく大きくならない。二個の果実のうち、大きくなるのは片方だけのことが多い。 途中が無くて、急に 成熟大の写真に。 |

| ほぼ成熟大 2011.10.9. |

|

| 成 熟 2012.11.14. |

|

| 大きさは、大きいもので 長さ 25ミリ、幅 15ミリ。 |

| ④:葉の様子 2015.1.14. |

|

| 皮質で光沢のある葉、基部3分の1には鋸歯がない。長さ3~4センチ。よく見ると、表面に小皺がある。 |

| ④:ひこばえの葉 2015.1.14. | |

|

|

| 前掲写真と同じ木の切り株から出た今年枝の葉。長さは4センチ程度と変わらないが、幅が狭めで細長く見える。基の方まで鋭い鋸歯がある。表面にも まだ星状毛が残っている。 |

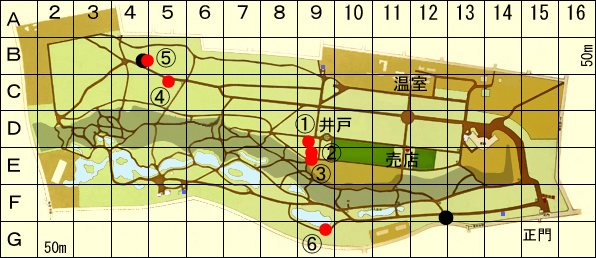

| ウバメガシ の 位 置 |

|

| 写真①: | D9b | ● | 標識33番、井戸の先 左側 |

| 写真②: | E9 a | ● | 標識33番と43番の間 |

| 写真③: | E9 a | ● | 標識43番の近く |

| 写真④: | C5 ac | ● | 20番通り左側 |

| 写真⑤: | B4 d | ● | 20番通り右手、サネブトナツメの先 |

| 写真⑥: | G9c | ● | 柳池のほとり |

| ● | 別項で取り上げる チリメンガシ |

| 名前の由来 ウバメガシ Quercus phillyraeoides |

| 和名 ウバメガシ 姥目樫、姥芽樫 : 姥女樫? | ||||||||

|

| 種小名 phillyraeoides : | ||||||

|

||||||

|

||||||

|

| 属名 コナラ属 Quercus : | |

|

| ブナ科 Fagaceae : | |

|

| 植物の分類 : | APG III 分類による ウバメガシ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、アウストロバイレア、センリョウ | ||||||

| モクレン亜綱 : | カネラ、コショウ、モクレン、クスノキ | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 以前の分類位置 | ブナ目 | バラノプス科、ブナ科、ナンキョクブナ科、カバノキ科、など | |||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| ブナ目 | ナンキョクブナ科、ブナ科、ヤマモモ科、カバノキ科、クルミ科、など | ||||||

| ブナ科 | クリ属、シイ属、ブナ属、マテバシイ属、コナラ属 | ||||||

| アオイ群: | フトモモ、アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |