| 名前の由来 ケンポナシ Hovenia dulcis |

和名 ケンポナシ : |

ケンポナシは テンボナシ または テンボウナシが転訛したものである。

「テンボ ・テンボウ」は「手棒 テボウ」が撥音変化したもので、差別用語にもなりかねないが、指や手首の無い状態、あるいはその人を指す。

ケンポナシの脹れた果柄を、はれぼったい手に例えたものである。

「ナシ」は、熟したその味が甘く、食感も含めてナシに似ているためである。 食べることが前提で「ナシ」なのに、その名が「手棒」とは・・・。

いつ頃名付けられたものなのであろうか。

|

|

|

ケンポナシの由来 別案

子供たちがケンポナシを食べ過ぎておなかを壊した時には、「健康保険がきかない」 ので 「ケンポ 無し」!

|

|

| 種小名 dulcis : 甘い味の という意味 |

ケンポナシ属の肥大した果柄、特に霜に当たったものは甘くなり 食べられるところから。

ケンポナシの学名は属名共に 1775年(江戸時代 安永年間)に1年以上日本に滞在した、チュンベリー(1743-1828) による命名である。

チュンベリーも実際に食べてみて、種小名 dulcis を付けたのであろう。

|

|

| 英語名 : Japanese raisin tree : |

日本では味から「ナシ」の名が付いたが、英語名は熟して干からびた状態から、「干しブドウ」の名が付いている。

|

|

| Hovenia ケンポナシ属 : 人名による |

チュンベリーは、南アフリカ、ジャワ島、日本への探検に当たって多くのひとから資金を援助してもらったり、借金までしたようだが、そのひとり オランダ人

ホーフェン(ホーフェ?) D. ten Hoven に捧げられた名称である。

日本と中国に一種ずつの 二種のみ。

|

|

| クロウメモドキ科 : |

黒い実の生る ウメモドキ の意味。

クロウメモドキ科でよく知られている植物は、ナツメ属の「ナツメ」である。 |

|

| クロウメモドキ |

|

|

|

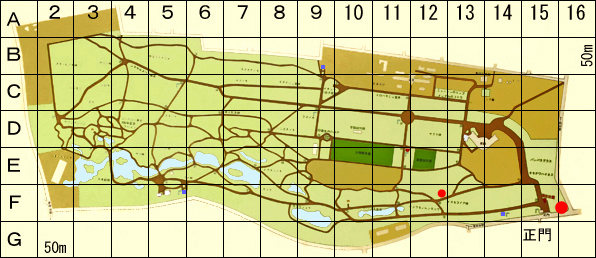

| 3枚とも 東大理学部付属植物園 日光分園 |

次に掲げる「ウメモドキ」と較べると、葉の付き方が違うので、あまり 似ていない・・・。

|

|

| Rhamnaceae / Rhamnus属 Linn. |

クロウメモドキ属 Rhamnus は Rhaphithamnus の短縮形で、ギリシア語の raphis 針 + thamnos 灌木、つまり 「針のある低木」を意味する。

上の写真でも見られるクロウメモドキのトゲは、短枝(長くならない短い枝)が変化したものである。 ケンポナシは別属で、トゲはない。

|

|

|

|

クロウメモドキ ← |

| ウメモドキ 梅擬き Ilex serrata Thunb. (1784) |

| モチノキ科 ウメモドキ |

|

|

|

| 東大付属植物園 日光分園 |

モチノキ科モチノキ属のウメモドキの名は「ウメに似た」「ウメのような」という意味だが、いったい どこが似ているのか?

強いて言えば、「葉の形」であろうか?

葉のサイズはウメよりも少し小さく、やはり 似ていない。 |

|

| ウメ |

ウメモドキ |

|

|