| Kalopanax septemlobus の 命名物語 |

| 2010.11 ハリギリを掲載 2013.12 訂正版 掲載 2014.6 命名の経緯を修正 2017.7 命名の経緯を 再構成 2018.8 命名の経緯を 再修正 |

| 1 学名の混乱 | ||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

Kalopananax septemlobus |

『園芸植物大事典』 / 小学館 コラム "ツンベリー著『日本植物誌』の学名" 大場秀章 |

|

| 『植物の世界』 / 朝日新聞社 | ||

| 『樹に咲く花』 / 山と渓谷社 | ||

| 『原色樹木検索図鑑』 / 矢野 佐・石戸 忠 | ||

| 京都植物園 名札(2001年時点) | ||

| ボストン アーノルド植物園 名札(2000年時点) | ||

Kalopananax pictus |

『園芸植物大事典』 / 小学館

|

|

| 『新訂 牧野新日本植物圖鑑』/牧野富太郎 | ||

| 『図解植物観察事典』/ 室井 ほか | ||

| 『Index Kewensis』 / Oxford Univ. Press | ||

| 『日本の樹木』 / 山と渓谷社 | ||

| 『日本の樹木』 / 中川重年 | ||

| 『樹木』 / 永田芳男 | ||

| 『葉でわかる樹木』 / 馬場多久男 | ||

| 『世界の木材』 / 小学館 | ||

| 『木の写真図鑑』/Allen J. Coombes | ||

| 小石川植物園 名札(2007年時点) | ||

| 北大付属植物園 名札 | ||

| 神戸市立森林植物園 名札(2007年時点) |

|

||

『園芸植物大事典』での内部対決 |

||

|

||

ほかの種の名にも影響する |

||

|

||

■ハリギリを Kalopananax septemlobus Koidz. とする場合 |

| ツュンベリー 『日本植物誌』の学名 |

現在の学名 | 和 名 |

| Acer septemlobum | Kalopananax septemlobus | ハリギリ |

| Acer pictum | 同左 | イタヤカエデ |

■ハリギリを Kalopananax pictus Nakai (1927) とする場合 |

| ← Acer pictum Thunberg ex. A. Murray (1784) |

| ツュンベリー 『日本植物誌』の学名 |

現在の学名 | 和 名 |

| Acer septemlobum | ← Acer palmatum イロハモミジ の異名 |

- |

| Acer pictum | Kalopananax pictus | ハリギリ |

| - | Acer mono ssp. marmoratum | イタヤカエデ |

|

| 2 なぜ Acer属 か? | |||||||||

|

|||||||||

| 記載名 | 同書記載の日本名 | 現在の学名 | 和名 |

| A. dissectum | モミジ | A. palmatum 'Dissectum' | チリメンカエデ |

| A. japonicum | モミシ、ハナモミシ | 同学名 | ハウチワカエデー |

| A. palmatum | Kekvan Mokf、 カイデ、モミジ |

同学名 | イロハモミジ |

| A. septemlobum | - | Kalopananax septemlobus | ハリギリ |

| A. pictum | モミシ、Kekvan eadem | 同学名 | イタヤカエデ |

| A. trifidum | カクレ ミノ | Dendropanax trifidus | カクレミノ |

| septemlobum:七浅裂の、trifidum:三中裂の |

| 記載順。「同書の日本名」はツンベルクが日本人から聞き取ったもの、あるいはケンペルの『廻国奇観』から転記したものである。 しかし、緑の網掛け2種は カエデ属ではなかった。文中に「カエデ属」という言葉も使っているので、ウコギ科の2種をカエデ属と勘違いして記載したようだ。 両方共に、江戸参府途中の箱根で見かけたもので、花や実を観察・採取できずに、葉だけで判断したのではないだろうか? |

| 3 ハリギリの学名 の解明 | |

|

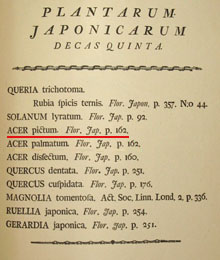

| ハリギリの学名 その1 | ||||||||

|

||||||||

|

||||||||

|

||||||||

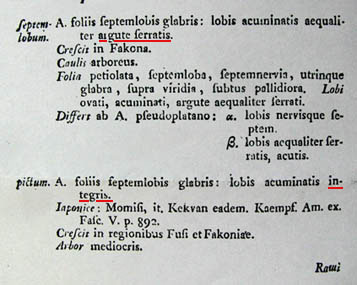

| 5巻の目次 | Acer pictum | |||||||

|

|

|||||||

| 図中の赤線は筆者が加筆したもの | ||||||||

| その図はハリギリではなく、イタヤカエデである。 | ||||||||

この結果、Acer septemlobum がハリギリということになる。 |

||||||||

ハリギリの学名 その2 |

||||||||

|

||||||||

|

||||||||

|

||||||||

■ 根拠 1 |

||||||||

|

||||||||

| ハリギリの葉には鋸歯がある | ||||||||

|

|

|||||||

| 全縁のイタヤカエデ | ||||||||

|

|

|||||||

| イタヤカエデの黄葉した右の写真では、縁が波打っていているが、鋸歯ではない。 | ||||||||

|

||||||||

■ 根拠 2 |

||||||||

|

||||||||

■ 根拠 3 |

||||||||

|

||||||||

同じような植物がある場合には、いくら詳細に言葉を並べてもそれだけでは種を特定しにくい。今回 ツンベルクの何種かの記述を調べて、改めて「標本や図版」の重要性を認識した。 |

||||||||

| 4 原因の追及 | |

|

| 発表年月 | 学名 | 命名者 | 書名 | 現在の和名 等 | |||||||

| a. | 1784年 5~7月 |

Acer septemlobum | Thunb. ex Murray | 植物分類体系14版 | ハリギリの元の学名 | ||||||

| b. | 同上 | Acer pictum | Thunb. ex Murray | 同 上 | イタヤカエデ(広義) | ||||||

| a'. | 1784年 8月 | A. septemlobum | C. P. Thunberg | 日本植物誌 | 発表が遅れ 無効 | ||||||

| b'. | 同上 | A. pictum | C. P. Thunberg | 同 上 | 発表が遅れ 無効 | ||||||

|

|||||||||||

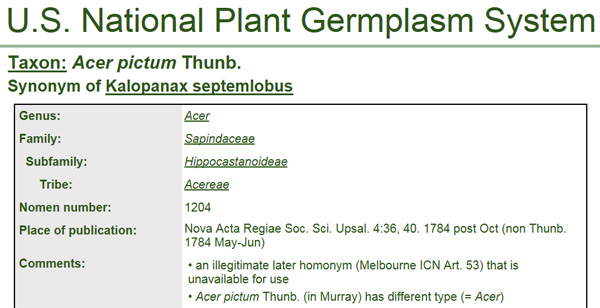

| c. | 1784年 10月以降 |

Acer pictum : | C. P. Thunberg | 王立ウプサラ 科学協会報 |

無効な同名意義語 | ||||||

|

|||||||||||

|

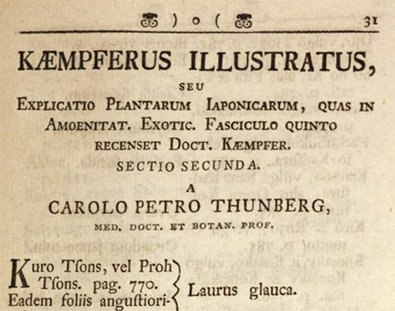

| タイトルは「ケンペルの業績(仮名)」。会報の31ページから始まっている。 |

|

|

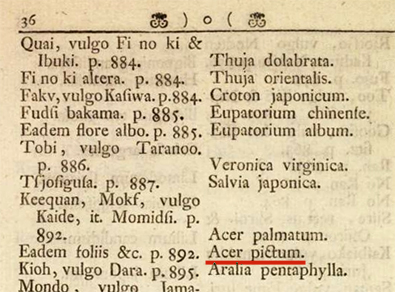

|

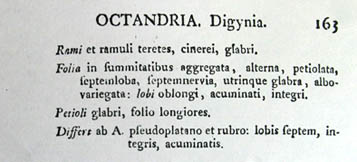

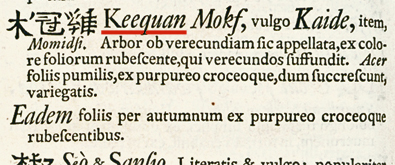

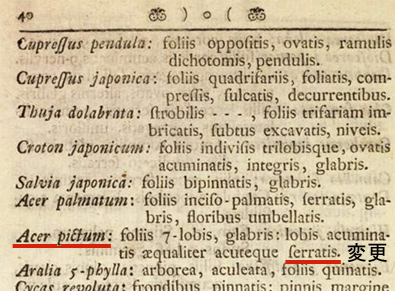

| 36ページは前半部分で、『廻国奇観』の種に対応する 学名の一覧表である。左側が『廻国奇観』に記載されている種の名称と掲載ページ、右側にツンベルクによる学名が併記されている。同様の対照リストはすでに『日本植物誌』の巻末にも掲載されていた。ツンベルクがいかに『廻国奇観』を参考にしていたかがわかる。ここでは、 | 後半部分の40ページには、それぞれの種の簡単な説明が書かれている。 A. pictusを『日本植物誌』の記述と較べると、 |

|

| 鋸歯がある serratis と修正されている。 |

||

| 10行目 Keequan(鶏冠) ・・・を A. palmatum 14行目 Eadem を A. pictum (筆者 赤線) とし、 15行目には Aralia pentaphylla (タラノキ) がある。 |

しかし あくまで Acer属 のままであり、単純に考えれば、(全縁ではなく)「鋸歯があるカエデ属の pictum」に訂正しただけ、となる。 |

|

| 発表年月 | 学名 | 命名者 | 書名 | 現在の和名 等 | |||||||||||||||

| a. | 1784年 5~7月 | Acer septemlobum | Thunb. ex Murray | 植物分類体系14版 | ハリギリの元の学名 | ||||||||||||||

| b. | 同上 | Acer pictum | Thunb. ex Murray | 同 上 | イタヤカエデ(広義) | ||||||||||||||

| a'. | 1784年 8月 | A. septemlobum | C. P. Thunberg | 日本植物誌 | 発表が遅れ 無効 | ||||||||||||||

| b'. | 同上 | A. pictum | C. P. Thunberg | 同 上 | 発表が遅れ 無効 | ||||||||||||||

| c. | 1784年 10月以降 | Acer pictum : | C. P. Thunberg | 王立ウプサラ 科学協会報 |

ハリギリ ? | ||||||||||||||

| ( ここまでは 重複掲載 ) | |||||||||||||||||||

| ・ | 1857年 | Acer mono : | Maximowicz | Bull. Cl. Phys. | エゾイタヤの異名 | ||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| 1863年 | Kalopanax | ミクエル | バタビアの植物 | ハリギリ属 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| d. | 1925年 | Kalopanax septemlobus | 小泉源一 | ボタニカルマガジン | a. を訂正 ハリギリ 現在の正名 | ||||||||||||||

| e. | 1927年 | Kalopanax pictus | 中井猛之進 | 朝鮮野生植物誌 * | c. を訂正 | ||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| 注) 書籍名 *印 『朝鮮野生植物誌』は推定。 原題はラテン語。 | |||||||||||||||||||

| 今まで Kalopanax pictus は、 |

| b . Acer pictum イタヤカエデ | ||

| を訂正したものと考えていたので、なぜ イタヤカエデ とはっきりしている b.を ハリギリ とするのかが不思議でならなかったが、じつは 発行年が曖昧だった |

| c . (ウコギ科) Acer pictum | ||

| を訂正したものだった、ということになり、一応納得ができた。 |

| 牧野先生もミスしたのは、ツュンベリーが発表する前に その成果をムレイがそっくり発表してしまった事、ツュンベリーも前後して何度か発表しているためで、刊行年をはっきり意識してすべてをチェックしないといけない、という微妙な判断であったためだろう。 最後の問題は、ツュンベリーが 「ハリギリ = Acer pictus」 にこだわった事である。『日本植物誌』の時点では 「イタヤカエデ = Acer pictus」 だったものをわざわざ訂正したわけで、傍目には Acer septemlobum でいいと思うのだが、自分でも混乱したのか、初めから ハリギリの名を 「Acer pictus」にしたかったのか・・・。 |

| ハリギリの異名 | 附 録 |

| このように 名称に混乱をきたしていただけに、多くの人が ハリギリに さらなる学名を付けている。 トピックス 1 と重複する部分もあるが、様々な「異名」を 命名年順に掲げてみた。 |

| 発表・掲載 年月 | 学名 | 命名者 | 備考 (正名以外はすべて異名) | |||||||||

| ① | 1784年 5~7月 | Acer septemlobum | Thunb. ex Murray | ハリギリの元の学名 | ||||||||

| ①' | 1784年 8月 | Acer septemlobum | C. P. Thunberg | 発表が遅れてしまったために 無効 | ||||||||

| ② | 1784年 10月以降 | Acer pictum | C. P. Thunberg | ウコギ科、無効な同名意義語 | ||||||||

| ③ | 1845年 | Panax ricinifolius | Siebold & Zucc. | Panax : トチバニンジン属 | ||||||||

|

||||||||||||

| 1863年 | Kalopanax ricinifolius | Miq. | ③ を訂正したもの | |||||||||

| 1864年 | Brassaiopsis ricinifolia | Seem. | ③ を訂正したもの | |||||||||

| 1868年 | Acanthopanax ricinifolius | Seem. | ③ を訂正したもの | |||||||||

| akantha 刺 + Panax トチバニンジン属 | ||||||||||||

| 1874年 | Aralia maximowiczii | Van Houtte | 新規の記載 | |||||||||

| 1925年 | Kalopanax septemlobus | Koidz. | ① を訂正した 正名 | |||||||||

| 1927年 | Acanthopanax septemlobus | Koidz. ex Rehder | ① を訂正したもの | |||||||||

| 1927年 | Kalopanax pictus | Nakai | ② を訂正したもの | |||||||||

| 参考文献 : GRIN(アメリカ合衆国農務省のデータベース) Index Kewensis Ver.2.0/Oxford University Press、 園芸植物大事典/小学館、 週間朝日百科/植物の世界・朝日新聞社、 植物学名辞典/牧野富太郎・清水藤太郎、 リンネとその使徒たち/西村三郎、 植物学とオランダ/大場秀章、 羅和辞典/研究社、 他 多くの図鑑類、 ツュンベリー 日本植物誌 復刻版/植物文献刊行會、 ケンペル 異邦の魅力 ドイツ語解説版/

|

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |