|

||||

|

別 名 : | ハマギリ(小笠原諸島) | ||

| 科 名 : | ハスノハギリ科 Hernandiaceae | |||

| 属 名 : | ハスノハギリ属 Hernandia Linn. (1737) |

|||

| 中国名 : | 蓮葉桐 lian ye tong | |||

| 原産地 : | 沖縄。台湾、東南アジア、オーストラリア(クイーンズランド)、ミクロネシア、熱帯アフリカ東部 など | |||

| 用 途 : | 古くから熱帯地方の海岸で、防風林として栽培され、日本では南西諸島と小笠原諸島に大きな林があるという。 軽くて軟らかい材が、カヌーや浮きに使われる。 |

|||

|

||||

|

別 名 : | ハマギリ(小笠原諸島) | ||

| 科 名 : | ハスノハギリ科 Hernandiaceae | |||

| 属 名 : | ハスノハギリ属 Hernandia Linn. (1737) |

|||

| 中国名 : | 蓮葉桐 lian ye tong | |||

| 原産地 : | 沖縄。台湾、東南アジア、オーストラリア(クイーンズランド)、ミクロネシア、熱帯アフリカ東部 など | |||

| 用 途 : | 古くから熱帯地方の海岸で、防風林として栽培され、日本では南西諸島と小笠原諸島に大きな林があるという。 軽くて軟らかい材が、カヌーや浮きに使われる。 |

|||

| 園外では、板橋の「熱帯環境植物館」(タイトル グレー)、沖縄本島北部の「熱帯亜熱帯都市緑化植物園」(タイトル黒地)で撮影した写真を使用している。 |

| 小石川温室 第4室 |

高さ 約2m。 |

| 樹 形 | 灰白色の幹の様子 |

高さ5m程度 |

|

| 沖縄の広い植物園では街路樹風に植えられていた。 これではとてもカヌーは無理だが、熱帯では10m以上~20m、幹の直径 50cmにもなるという。 |

| 花と葉の様子 |

|

| 曇りの日に撮ったためか、腕が悪いのか、ちょっとピンボケ。 |

| 若い実 | 熟 果 |

|

|

| 実の丸い部分は果実ではなく、最初は小さかった 苞 が発達したもの。日が経つと肉質の半透明の袋になり、穴から黒い果実が見える。 |

| 葉 表 | 葉 裏 |

|

|

| ハスノハの由来は、葉柄が葉の中ほどに付く状態「盾状」(または 楯状)の葉による。この柄の付き方を植物学用語では「盾着」(ジュンチャク)という。柄が中心に付いているハスの葉と較べると、極端に端に付いているが、葉の形も含めてまさに「盾状」で、盾着と呼ぶにふさわしい。 |

| 「ジュンチャク」に対して、葉の縁に葉柄が付く普通の葉の方は「縁着」(エンチャク)と呼ぶ。 |

| 板橋の個体(葉表の写真)は葉柄がつく部分が赤くなっている。 |

| 裸 芽 2021.6.3. |

|

| いくら温室であっても、冬季の成長は緩慢になるが、写真は夏の様子で、次から次へと葉が湧いて出てくる。 |

| 名前の由来 ハスノハギリ Hernandia nymphaeifolia | |

| ハスノハギリ 蓮の葉桐: | |

| ハスのような葉をもち、材がキリに似ているということから名付けられた。しかし、ハスやスイレンの葉はほぼ円形。葉の形ではなく、盾着の葉のつき方に由来する。 | |

| ハ ス | スイレン(園芸品種) |

|

|

| ただし、ともに葉の中央につく。ハスの葉は盾状ではなくて完全に傘状である。本文にも書いたが、ハスノハギリは葉の形も含めてまさに「盾状」で、盾着と呼ぶにふさわしい。 | |

| Hernandia ハスノハギリ属:人名に由来する | |

| 『園芸植物大事典/小学館』にも 『植物学名辞典/牧野富太郎』にも、スペイン人 Hernandezの名にちなむ、とある。調べてみると、フランシスコ・エルナンデス・デ・トレド Francisco Hernández de Toledo (1514-1587)で、スペインの博物学者、スペイン王室の侍医。1570年に薬用植物の研究のために新大陸に渡った最初の学者 とのことである。 | |

| フランスの修道士で植物学者の プルミエ Charles Plumier (1646-1704)が名付けていたものを、代わってリンネが『植物の属』(1737)に記載した。 | |

| 種小名 nymphaeifolia:ヒツジグサ(スイレン)のような葉の | |

| 種小名をもとに今 名付けるとしたら 睡蓮葉桐 となる。 しかし、エングラーの分類時代はハス属はスイレン科に含まれ、クロンキストの分類でもスイレン目ハス科で、初期に分化した植物と考えられていた。 APG分類になってその位置が大きく変わり、系統の異なるヤマモガシ目、ハス科とされた。 |

|

| 沖縄にも分布しているので、古くに本種が命名された時には恐らくハスもスイレン科だったわけで、中央付近まで切れ込みのあるスイレンよりも、ハスを盾着の基準に選ぶのは自然なことだった。 | |

| ハスノハギリ の 命名物語 |

| 以前の学名 Biasolettia nymphaeifolia を現在のハスノハギリ属に訂正したのは、ドイツの植物学者 Klaus Kubitzki (1933 ~ )で、なんと、わずか半世紀ほど前の 1970年のことである。古くから知られ利用されてきた本種の学名が、なぜ 最近になって訂正されたのだろうか。 |

| 年 | 学名 | 記載した科名 | 命名者 | 備考 | |

| ① | 1737 | Hernandia属 | クスノキ科 | Plum.ex Linn. | |

| 17世紀にプルミエ Charles Plumier (1646-1704)が名付けていたものを、 後にリンネが記載した。 |

|||||

| ② | 1753 | Hernandia sonora | クスノキ科 | Linn. リンネ |  |

| 『植物の種』p.981 に書かれている原産地は Indiis、すなわち 西インド諸島と考えられる。 USDA、U.S.National Plant Germplasm System では、 現在でも、本種とは別の種として有効。 ただし、その実態はよくわからない。 本種との違いも未確認で、ネット検索するとハスノハギリ と思われる画像が並ぶ。 |

|||||

| 『Flore médicale des Antilles, ou, Traité des planteusuelles』(1822)に、 Hernandia sonora として描かれたもの。 掲載はWikipedia。 ハスノハギリにそっくりだが・・・。 |

|||||

| 1754 | Hernandia ovigera | クスノキ科 | Linn. リンネ | 別種、現在も有効か? | |

| 1835 | Biasolettia属 | クスノキ科 | C. Presl | ②と同じもので無効 | |

| ③ | 1835 | Biasolettia nymphaeifolia. | クスノキ科 | C. Presl | 異名 |

| プレスルがハスノハギリを初めて記載したのだが、ハスノハ ギリ属は、すでに ②Hernandia属としてリンネが記載済み だったため無効であり、異名となった。 |

|||||

| ④ | 1864 | Hernandia peltata | クスノキ科 | Meissn. |  |

| ③を訂正するのではなく、新たな種小名 peltata(盾状の) をつけた。属名は正しかったのだが、種小名はすでに③で 記載されていた。このため、ハスノハギリの異名となる。 |

|||||

| 『Flora Vitiensis』(1865-1873)に描かれた Hernandia peltata。 ミズーリ植物園所蔵。 |

|||||

| ⑤ | 1894 | Hernandia peltata | ハスノハギリ科 | Sesse & Moc. | 異名 |

| ④をハスノハギリ科として記載し直した。 | |||||

| ⑥ | 1970 | H. nymphaeifolia | ハスノハギリ科 | K. Kubitzki | ③を訂正、現在の正名 |

| 年 | 学名 | 記載した科名 | 命名者 | 備考 | |

| 結果的に135年もの間、③Biasolettia nymphaeifolia が本種の正名だったことになる。 |

| 推定:ハスノハギリの学名として③が使われていたのではなく、② Hernandia sonora が誤用されていたものと思われる。 その一番の傍証は、『園芸植物大事典』と『植物の世界』ともに、ハスノハギリが H. sonora となっていること。 |

| 『園芸植物大事典/小学館』:1988(昭和63)年に発行、 ハスノハギリの担当は大場秀章。 『週間朝日百科/植物の世界』:1994~1997年、 ハスノハギリの担当は小野幹雄。 |

| Hernandia sonora L. について |

| 本種と間違えられたと考えられる H. sonora はどんなものなのか。『植物の種』にある sonora の記述は以下である。 |

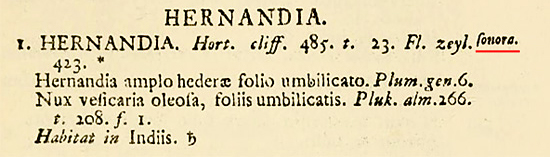

| リンネ『Species Plantarum』(1753) p.981 に加筆 |

|

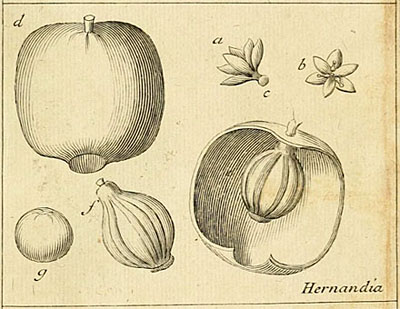

| 一行目にあるのは、自身のほかの出版物への記載ページのみ。三行目がひとつ目の参考文献で、Plum プルミエ が出版した略称『gen』の6ページとあり、この書物の記述が重要となる。 |

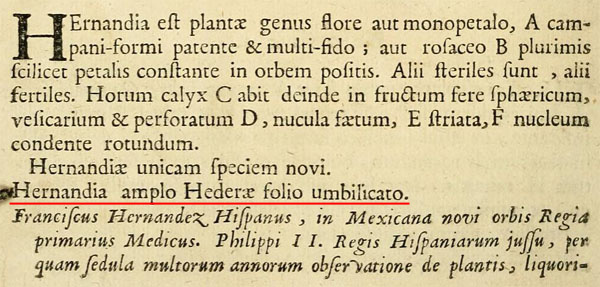

| プルミエ『Nova Plantarum Americanarum Genera』(1703) p.6、7 に加筆 |

|

|

| 赤線部は『植物の種』に記載された部分 |

| 花と実が描かれた別図があり、本文でその説明がなされているのだが、辞書を引いても正確には意味がわからなかった。 リンネが引用した赤線部分は現在の学名のようなもので、この種を端的に表す形容詞を並べたもの。「大きなキヅタに似て 臍状に凹んだ葉をもつヘルナンディア」となる。 |

| ふたつ目の参考文献は、Pluk プルケネッティの alm『Almagestrum Botanicum』(1696)だが、文献を探すことはできなかった。 Nux vesicaria oleosa, foliis umbilicatis は、堅果には苞があって油性に富み、葉は臍状に凹む である。 |

| foliis umbilicatis は「盾着」を表していると思われるため、上記ふたつの記述からは、本種 ハスノハギリ と sonora の違いは見つけられなかった。 |

| 古い図版を検索してみた結果、 H. sonora とされる以下の図を見つけたが、ともに「縁着」であるため、未確認事項である。 |

| A | B |

|

|

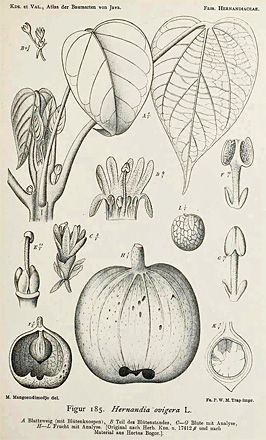

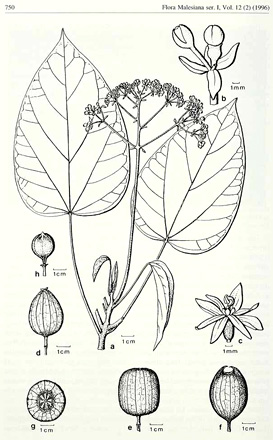

| A:『Atlas der Baumarten von Java』Vol.1 (1913)、 ハーバード大学所蔵 より B:『Flora Malesiana』Vol.12(2) p.750 (1996)、、、 ニューヨーク植物園所蔵 より |

| いずれも元版では学名が H. ovigera( 卵型の) となっているが、所有者あるいは掲載者が、H. sonora としたもの。 |

| ハスノハギリ ← | |||||||

| ハス 蓮 Nelumbo nucifera Gaertn. (1788) | |||||||

|

|||||||

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |