|

|

|||

| 科 名: | モクレン科 Magnoliaceae | |||

| 属 名: | モクレン属 Magnolia Linn. (1735) | |||

| 異 名: | Magnolia kobushi Mayr (1906) | |||

| Magnolia praecocossima Koidz (1929) | ||||

| 英語名: | kobus magnolia | |||

| 原産地: | 日本全国、韓国 済州島 | |||

| 用 途: | 庭木 |

|||

|

|

|||

| 科 名: | モクレン科 Magnoliaceae | |||

| 属 名: | モクレン属 Magnolia Linn. (1735) | |||

| 異 名: | Magnolia kobushi Mayr (1906) | |||

| Magnolia praecocossima Koidz (1929) | ||||

| 英語名: | kobus magnolia | |||

| 原産地: | 日本全国、韓国 済州島 | |||

| 用 途: | 庭木 |

|||

| 早春の青空に映える白い花。落葉樹の葉が出る前なので、よけいに目立つ。 |

| ①:分類標本園横 2011.3.29. |

|

| 北から南方向を見ている。標本園の売店側。管理地の柵内に生えている。 |

| ②:樹 形 2011.4.7. |

|

| ハンカチノキのすぐ横。この写真も北から南方向を見ている。コブシの後ろがハンカチノキ。 |

| ④:30番通り奥の大木 2011.3.23. |

|

|

| 2011.3.27 雲を真っ白 とすると、花は少し黄色がかっている。 高さ 約15m。長径75センチ。 |

| ④:折れた大枝 2012.10.31. |

|

| 右側に長く伸びていた枝は、2012年9月末の台風で折れたカイノキに引っかけられて、右側に伸びていた大枝が折れてしまった。 |

| ⑤:ハンノキ池 2011.4.1. |

|

| 20番通り 右側土手。左奥に太郎神社の鳥居が見える。 |

| 幹の様子 | |

|

|

| 左:No. ② 右:No. ④ |

| 開花の準備 2009.3.21. |

|

| 毛で覆われた2枚の托葉に包まれている。間に見えるのは 通常一枚ある「花柄に付く若葉」。 |

| ①:咲きたて 2011.3.29. |

|

| この年は? 随分黄緑色をしている。 せっかく垂れ下がっていたこの枝は 無くなってしまった・・・・。 |

| 花弁は6枚、直径 10センチ。香りもあったと思うが、記憶にない。 |

| 萼は3枚 |

|

| 雌しべが先に熟す 2007.3.2. |

|

| 花弁が9枚 2011.4.7. |

|

| ハンカチノキ横のこの木は、萼が花弁化して9枚となっている。 栽培品種 あるいは 園芸品種なのだろう。 |

|

| 花弁の裏が紅紫色できれいだ。 |

| ①:葉の様子 2009.5.5. |

|

| 波打っているが 全縁。長さ 10センチ前後。 |

| 若い実 2011.7.5. |

|

| 赤くなった実 1999.9.24. |

|

| 自身で撮ったデジカメの最初期の写真。画像には修正を加えてある。 |

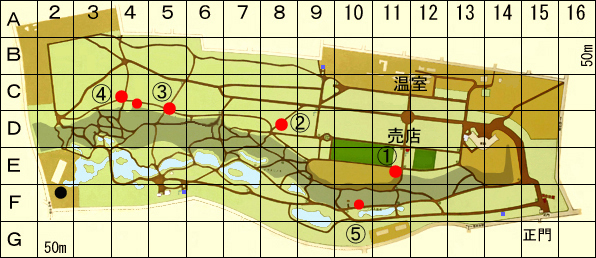

| コブシの 位 置 |

|

| 写真①: | E11 d | ● | 40番通り 標識42からすぐの左側 |

| 写真②: | D8 c | ● | 30番通り 右側。ハンカチノキの横 |

| 写真③: | C5 bd | ● | 30番通り 標識36の手前右 |

| C4 d | ● | 30番通り 標識37の手前 左側 | |

| 写真④: | C4 b | ● | 30番通り 標識37の右側 |

| 写真⑤: | F10 bc | ● | 70番通り 太郎神社手前右側土手 |

| ● | 博物館小石川分館の敷地内 |

| 名前の由来 コブシ Magnolia kobus | ||||||||||||||||

コブシ 拳 : |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 種小名 kobus: nom. cons.(保留名) | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

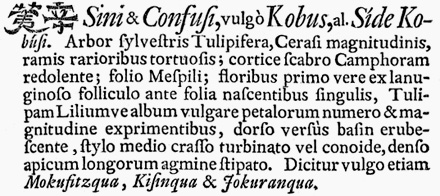

| 『廻国奇観』845ページ |

|

|

| モクレン科 Magnoliaceae : 人の名前に由来する | |||

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による モクレン の位置 |

| 花の各器官は「葉」が変化したものと考えられている。 モクレン類は 1本の軸の周りに「花弁・雄しべ・雌しべ」が多数付く花の構造が原始的であり、被子植物の中では 早くに分化した植物とされている。 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| モクレン目 | ニクズク科、モクレン科、バンレイシ科、など | ||||||

| モクレン科 | モクレン属、ユリノキ属、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |