|

|

|||

| 科 名 : | ミカン科 Rutaceae | |||

| 属 名 : | コクサギ属 Orixa Thunb. ( 1784 ) | |||

| 中国名 : | 臭常山属 | |||

| 原産地 : | 本州、四国、九州 朝鮮半島南部、中国大陸 |

|||

| 用 途 : | まれに庭木とする。 また 希に茶花に。 中国では 根を風邪や喉の痛み胃痛などに使うという。 |

|||

|

|

|||

| 科 名 : | ミカン科 Rutaceae | |||

| 属 名 : | コクサギ属 Orixa Thunb. ( 1784 ) | |||

| 中国名 : | 臭常山属 | |||

| 原産地 : | 本州、四国、九州 朝鮮半島南部、中国大陸 |

|||

| 用 途 : | まれに庭木とする。 また 希に茶花に。 中国では 根を風邪や喉の痛み胃痛などに使うという。 |

|||

| 標識62番から崖を斜めに緩やかに登る坂を、私は「コクサギ坂」と呼んでいる。 途中の標識51番の手前両側に 何本かのコクサギが植えられていて、低いトンネル状になっていたこともあった。 |

| コクサギ坂 登り口 |

|

| ① : コクサギ坂 |

|

| コクサギは 奥の明るい緑色。 2011.4.29 |

| 私はコクサギの葉の臭いが むしろ好きで、通るたびに嗅いでいる。 同じミカン科のサンショウほどではないが、それに通じるさわやかさがある、と思う。 |

| 樹 形 (筑波植物園) 2011.7.1 |

|

| コクサギ坂のものは全体像を撮りにくいので筑波の写真を挙げたが、これも全部は写っていない。 林の下に育つ低木だが 時にはこのように 5mまでになる。 |

| 新しい 葉の様子 2007.4.10 |

|

| 葉は薄くしなやかで光沢がある。 伸びが少なかった枝の葉は、一見 「輪生」のように見える。 |

| ② : 葉の様子 -2 2011.4.26 |

|

| 枝は横に広がり、葉が重ならないように楕円形をしている。 よく伸びたものは「互生」のようだ。 しかし よく見ると、片側に2枚続く変わった葉の付き方をしている。 |

| 特殊な葉の付き方 | |||||||||||

|

枝の回りに付く 順番 と 位置

|

||||||||||

| コクサギ型葉序 互生の一種で 4列互生とも言われる 隣り合う葉のなす角度 ”開度”は、 ① → ② : 90度 ② → ③ :180度 ③ → ④ :270度 ④ → 次の① :180度 の繰り返しとなっており、枝が水平になる 場合は、日を受けるために葉柄をひねり 開度 90度の2枚、① と ②、③ と ④が 片側に展開する形となる。 |

|||||||||||

| 枝を垂直に固定しておけば、前掲の輪生状態のように、四方に広がる形に戻るのだろうか? |

| ③ : 薬草園横のコクサギ 2013.1.8. |

|

| 園の奥から 本館の方を見ている。 道は 40番通り。 ▲が雌株で、▲は雄株。 |

| 初めは コクサギが雌雄異株であることを理解していなかった。 よく見てみると、コクサギ坂の数本の内、ひと株が雌株だった。 |

| 2011.3.27 雄 花 2011.3.29 | |

|

|

| 小さい花なので撮りにくい。 近づき過ぎてピントかずれているが、右上のアップで、萼・黄緑の花弁・雄しべ とも4枚であることがわかる。 雄しべが付いている平らな部分を「花盤」というそうだ。 花は去年の枝に付く。 |

| 雌 花 2012.4.13 |

|

| 雌花も前年の枝に付き、一箇所にひとつだけ。 |

|

| 雌花も4数性で、①:萼、②:花弁、③:退化した雄しべ、子房 とも4個ずつ。 たまたま 雄しべのひとつは 花弁化している。 |

| 若い実 2011.4.26 |

|

| 子房(心皮)は4つあり、中に種子がひとつずつできる。 緑の皮にはミカン科らしい「油点」がある。 |

| 大きくなってきた果実 2011.7.1 |

|

| 4つに分かれた果実。 受粉がうまくいかないと 果実が3つ ないし 2つのこともある。 希には 5つも。 |

|

| 種 子 |

|

| 熟すとふたつに割れ、黄土色の 内果皮?が弾けて黒い種子を飛ばす。 落ちている様子から、3mぐらいは飛ぶようだ。 種子の直径は 約 3mm。 |

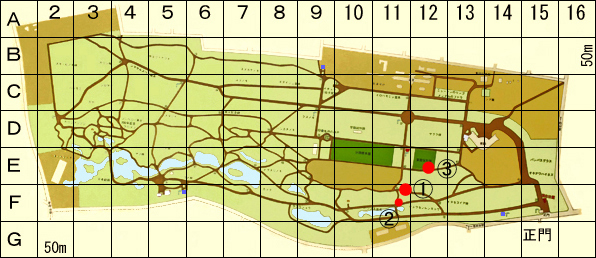

| コクサギの 位 置 |

|

| 写真①: | F11 c | ● | 標識62→51 コクサギ坂 奥の左右 |

| 写真②: | F11 cd | ● | 60番通り右側、標識63 の角 |

| 写真③: | E12 ab | ● | 40番通り 右側、薬草園の横 |

| 名前の由来 コクサギ Orixa japonica | ||||

和名 : コクサギ 小臭木 ? | ||||

|

| 種小名 japonica : 日本原産の、日本に産する | |

|

| 中国名 臭常山 : | |

|

| 常 山 2010.7.6 | |

|

|

| 中国雲南省 楚雄近郊の「紫渓山」自然保護区で |

| Orixa属 : コクサギ から | |

|

| ミカン科 Rutaceae : | ||

|

||

| ヘンルーダ | 花の詳細 | |

小石川植物園 |

撮影は5月27日 |

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による コクサギ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類) : | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、ヘゴ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群 : | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| ムクロジ目 | ムクロジ科、ウルシ科、センダン科、ニガキ科、ミカン科、など | ||||||

| ミカン科 | ミカン属、ゲッキツ属、コクサギ属、キハダ属、サンショウ属、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |