|

||||

|

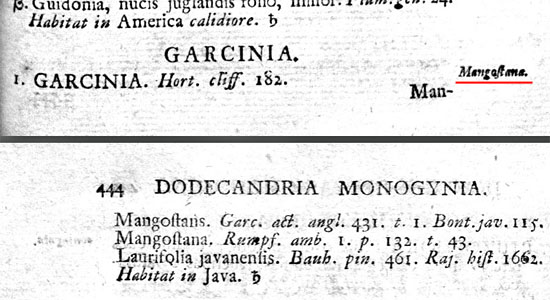

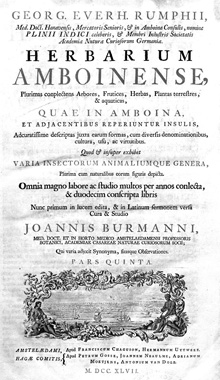

科 名 : | フクギ科 Clusiaceae, Guttiferae | ||

| 属 名 : | フクギ属 Garcinia Linn. (1737) | |||

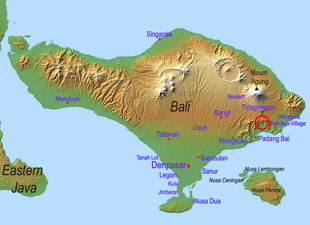

| 原産地 : | 西マレーシアあるいはスンダ列島 | |||

| マレーシア: | manggis | |||

| 英語名 : | mangosteen, king's-fruit | |||

| 中国名 : | 莽吉柿 mang ji shi | |||

| 用 途 : | 果物の女王!、おもに生食される。 果皮のタンニンを染料として、また慢性下痢や赤痢に効果があるとされる |

|||

| 撮影地 : | 小石川温室、インドネシア、 シンガポール、中国雲南省 |

|||