|

|

|||

| 科 名 : | ブナ科 Fagaceae | |||

| 属 名 : | マテバシイ属 Lithocarpus Blume (1825) |

|||

| 別 名 : | サツマジイ、ナガジイ、マテバガシ | |||

| 原産地 : | 本州の関東南部以西から 沖縄、 | |||

| 用 途 : | 果実は生食もできるぐらいに渋みが無く、煎るとさらにおいしい。太古から食用にされ、酒も作られたという。材は薪炭・器具材、シイタケのほだ木とする。 庭木、公園樹として植えられる。 |

|||

|

|

|||

| 科 名 : | ブナ科 Fagaceae | |||

| 属 名 : | マテバシイ属 Lithocarpus Blume (1825) |

|||

| 別 名 : | サツマジイ、ナガジイ、マテバガシ | |||

| 原産地 : | 本州の関東南部以西から 沖縄、 | |||

| 用 途 : | 果実は生食もできるぐらいに渋みが無く、煎るとさらにおいしい。太古から食用にされ、酒も作られたという。材は薪炭・器具材、シイタケのほだ木とする。 庭木、公園樹として植えられる。 |

|||

| ブナ科の樹木には和名に統一が無く、シイ 椎・カシ 樫・ナラ楢 の名が、色々な属にまたがって付けられている。たとえば、同じマテバシイ属の Lithocarpus glaber に「シリブカガシ」の和名が付いている。 ブナ科の 和名 比較一覧表は 別項で掲載した。 | |

|

|

|

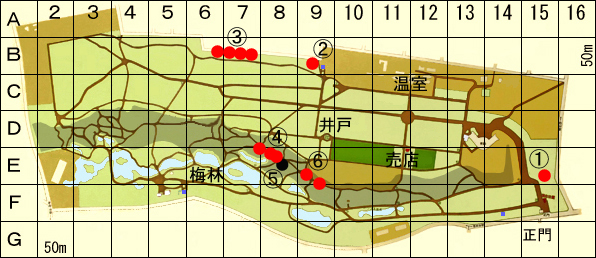

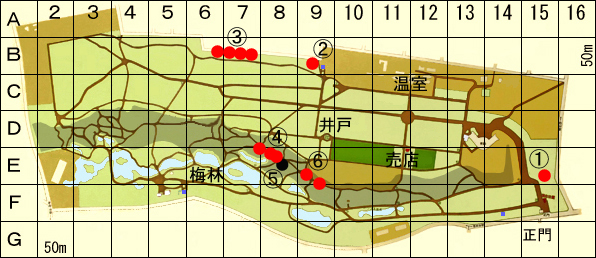

| 植物園のマテバシイは スズカケノキ付近東側の塀に沿って、6本が植えられているほかに、斜面にも大きな木が生えている。 |

| マテバシイ の 位 置 |

|

| ①:ロウバイのすぐ上 2013.2.5. |

|

| 左右上部に写っている枯れ枝が、花の終わったロウバイである。 古い主幹が腐り果てて、ひこばえや 脇の枝でなんとか生きながらえている。 |

|

|

| この木に限ったことではないので、多くの木が同じ頃に植栽されて、寿命が来たということだろう。 |

| ②:トイレのすぐ裏 塀際 2013.2.5. |

|

| 目立たない場所だが観察しやすい。高さ 約 6m。 |

| ③:塀沿いに並ぶ 6本 2013.2.5. |

|

| 高さは 6~8m。 |

| 6本の中の一番右の木 2012.1.12. |

|

| 手前に枝葉が少ないのは、中央にあった大枝 ▲(20センチ)が折れてしまったため。 |

| ④:40番通り付近の4本 2013.2.5. |

|

| 人通りの少ない40番通り、自然を満喫できる。この写真には4本のマテバシイが写っている。 |

|

| 前掲写真 右手前の大株。7本の幹の内 3本が枯れてしまっている。 |

| ⑤:ひこばえのみ 2013.2.5. |

|

| これは 太い幹が完全に腐ってしまったもの。 |

|

| 幹の様子 直径 20センチ弱 |

|

| 縦皺はできるが、割れの深さはほとんど無い。 |

| 雪害で折れた枝 2013.1.29. | |

|

|

| 直径 約10センチ。年輪がはっきりしないので不正確だが、樹齢は約25年、緻密な材である。 樹皮の厚みは 約2ミリ。表面がなめらかな原因はどこにあるのか? ・形成層で 外側(樹皮側)に向けての細胞形成が少ない ・できた樹皮が古くなると すぐに剥がれてしまう 後者なら、剥がれかけの薄い皮を観察できそうなものだが・・・。 |

| 冬 芽 2013.2.5. |

|

| 艶のある 黄緑色の芽鱗に包まれている。 |

| 落 葉 2001.5.26. |

|

| 春に新しい葉が出ると、二年前の葉は赤茶色になって落ちる。 |

| つぼみの状態の雄花 2001.5.26. |

|

| 右下の丸いものは 前年に結実して一年経った果実。この時期にはまだ果実(ドングリ)は見えていない。さらに半年かけて実が熟す。 |

| 新葉は黄緑で美しい 2012.6.5. |

|

| 半年経ってくすんだ緑 2013.1.29. |

|

| 1月14日の雪で折れた枝が、片付けのために山積みされていた。 |

| 満開の花 2012.6.5. |

|

| 花序は新葉のさらに先に突き出すので 目立つ。 |

| 枝分かれしない場合の 枝の伸び方 2012.6.5. |

|

| 枝の先端に花序が付くため、次の年はすぐ下の腋芽が伸び出す。 複数の雄花序が葉の腋に付き、雌花序は先端近くに付く。写真では雌花序は見えていない。 ▲は 前年の雌花序で、今年の秋までにドングリとして生長する。 |

| 雄花の詳細 2011.6.14. |

|

| 花は軸に直接付いている。花被片は6つに分かれ、雄しべは12本だそうだ。 |

| 雌花の詳細 2011.6.14. | |

|

|

| 雌花序の先に 雄花が付くことも多い。 雌花は一カ所に2~3個付き、花被片は開かないので目立たない。子房が3個あるために花柱も3本。 |

| 実の様子 2013.10.19. |

|

| 果実として大きくなるのは 一箇所に1個が多いが、3個とも大きくなることもある。 |

| 実の様子 2013.2.5. |

|

| この写真ではすでにあらかたの果実が落ちてしまっている。上に突き出しているのが 今年の秋に熟す果実の元。 |

| ドングリ 2013.2.5. |

|

| 中央の種皮?に板目のような模様があるのは新発見。 |

| マテバシイ の 位 置 |

|

| 写真①: | E15 d | ● | ロウバイのすぐ上 |

| 写真②: | B9 b | ● | トイレのすぐ隣 塀沿い |

| 写真③: | B6c-7ac | ● | 10番通り説明板のあるスズカケノキの右側 6本 |

| 写真④: | E7c-8a | ● | 斜面 標識44番から台地の上に登る道の左右に4本 |

| 写真⑤: | E8 c | ● | 斜面 標識44番のすぐ左 |

| 写真⑥: | E9 b | ● | 斜面 標識52番の先 右側 |

| 名前の由来 マテバシイ Lithocarpus edulis |

| 和名 マテバシイ : | |

|

| マテガイ | 全手葉 ? |

|

|

| Wikipedia より |

| ②が有力だが、マテガイは 中国の武器である「馬刀」の形をした貝の意味で、マテバシイの葉の形はもっと太い。 アスナロ の由来のひとつに、語呂合わせで「明日は檜になろう」という説がもっともらしく言われることがある。 マテバシイの場合は、その実を数日間貯蔵しておくと、シイの実のようなおいしさが増す、「待てば椎の実」→「マテバシイ」という説となろう。誰も信用しないだろうが・・・・。 閑話休題 |

| ← シイ 椎 : 強いる から | |

|

| シイの名は『古事記』(712)、『日本書紀』(720)、『万葉集』(8世紀?) にも登場して「椎」の字を使っているが、新井白石が『東雅』で述べているように、わが国の初めに

樹名 シヒ を漢字音から転じたとは考えられない。 シイの材は固くて強さが求められる用具に使われた。舟を漕ぐ、刑罰として叩く、枷に使うなど 強引に行う・強要する行為が シフ(強)で、その活用形のひとつが シヒ(強)の具として用いられた。万葉の歌でも、誣(し)いられる人の心情を シヒ(椎)に掛けた用例が多い。 和語 シヒ(強)が樹名となり、漢字音が似ている「椎 スイ」を漢字とした、と思う。 |

|

| 種小名 edulis : 食べられる の意味 | |

|

|

| 属名 Lithocarpus : | |

|

| ブナ科 Fagaceae : | |

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による マテバシイ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 以前の分類位置 | ブナ目 | バラノプス科、ブナ科、ナンキョクブナ科、カバノキ科、など | |||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| ブナ目 | ナンキョクブナ科、ブナ科、ヤマモモ科、カバノキ科、クルミ科、など | ||||||

| ブナ科 | クリ属、シイ属、ブナ属、マテバシイ属、コナラ属、 | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |