| 日向でも半日陰でも良く育つそうだが、日本庭園近くのミツマタは木の下で、細々と育っている。標本園の方は育ちがよい。筑波植物園にあった「大木」の写真もあわせて使用する。 |

| ① : 樹 形 2014.3.16. |

|

| 高さ1メートル。成長はしているが倒れそうだ。葉に先立って花が咲くので、もっと寒い時期に咲くイメージだが、もうすぐソメイヨシノがほころぶ時期だ。 |

| 新緑の時期 2014.6.15. |

|

| ↑ミツマタ 場所は 飛び石の橋が架かっている「小池」のほとり。 |

| ②:分類表本園 2014.3.19. |

|

| 春とはいえ まだ寒々しい。 |

| ②:よく伸びた 2014年 2014.9.21. |

|

| 多くの枝が「二度伸び」して青々としている。 |

| ③ : 筑波植物園 2013.1.5. |

|

| 高さ 2m 強。ぽつぽつと白い花序が見える。 |

| ③ : 大木のミツマタの様子 2012.1.7. | |

|

|

| 地際の直径 15センチ! 初めから3つ叉。この大木は2014年に枯れて、撤去されてしまった。枯れた原因は不明。 |

| ②:3年半を経た幹 2015.1.20. |

|

| 分類表本園、太さ 3センチ。 |

| 普通の植物と順序が異なるが、1月のつぼみの状態から始めて ミツマタの一年間の様子を追っていく。確認したいポイントは、 |

| いつ、どのように、3つの枝に分かれるのか? 花序は ほんとうに枝先に付くのか? |

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||

| 花 | つぼみ | 実 | 新しいつぼみ | |||||||||||||||||||||||

| 枝葉 | 3分裂 | 二度伸び | ||||||||||||||||||||||||

| 落葉 | ||||||||||||||||||||||||||

| 二度目の分枝は 必ずおこるわけではない 着葉期間は短く、古い葉から順次黄葉して落ちていく しかし、寒さで萎れた葉は翌年まで付いていることもある |

| ページが長いので、各項目に跳ぶ ラベル(リンク)を付けた。 |

| ・つぼみ、開花 ・新梢の伸びと葉 ・二度伸びとつぼみ ■花序は茎頂に付くか? ■3分枝のしくみは? ・植物園のミツマタの位置図 と 名前の由来 。 |

| つぼみ ~ 開花 |

| ①:新春の様子 2015.1.4. |

|

| ジンチョウゲは常緑だが、ミツマタは落葉樹。しかし葉が落ちるのは遅く、年が明けてもまだ柔らかな葉が残っている。 |

|

| 前年の9月頃から用意された花序は、横向きになっている。 |

| 頭状花序 2015.1.4. |

|

| 事典によると花序は頂生する。ひとつのことが多いが、二つの場合は少し下の葉腋に付いているように見える。 「花序は頂生する」という原則に反しているので、仮説として、「頂生した後に、直下の腋芽が少しだけ二度伸びし、その先端に二つ目の花序が付いた」という考えを挙げておきたい。 花序の周りにある 小さな葉の形をしたものは総苞で、やがて落下する。前掲写真と同じ日の撮影だが、この枝に昨年付いた葉のほとんどは萎れている。左上にピンと伸びている冬芽は 裸芽である。 |

| 下を向いた花序 2015.1.14. |

|

| 花柄がさらに曲がり、冬芽が真上になる。まるで冬芽が茎頂にあるように見える。苞葉が萎れている。 |

| 開花直前 2014.3.16. |

|

| 花は外側から咲く 2001.3.21. | |

|

|

| 雄しべは8本あるのだが、萼の内側で二段になっているので、4本しか見えない。 次の写真とも 日比谷公園 |

|

| 咲き終わりは白くなる 2000.4.6. |

|

| ほとんどの花序は下向きで咲く。 |

| アカバナミツマタ 2000.4.1. |

|

| 栽培品種として アカバナミツマタ がある。 京都植物園 |

| 新枝の伸び と 葉 |

| 3つに分かれる瞬間を見るのは なかなか難しい。 |

| 生き生きとしてきた芽 2014.4.7. |

|

| 花序周辺の花は白く色あせて 枯れかかっている。 |

| 2014.4.23 伸び出した新梢 2014.5.15 | |

|

|

| どちらの写真にも、花の落ちた花序軸が残っている。 葉は互生で初め絹毛があるが、表面はすぐに少なくなる。右写真の枝の伸びは4センチ程度だがすでに7枚の葉が開いている。しかし葉の大きさや伸び具合は、生育場所や枝によって大きく異なる。例えば ①の木は日陰で標本園の木よりも枝が疎らだが、伸びが悪いということはない。 この後、5月末から6月初めにかけて、枝が3つに分かれる。 |

| 2014.5.27 複数の枝が 2014.6.10 | |

|

|

| 横からしか撮れないので、2本しか写らない。3本を写すためには横に切断する必要がある。 |

| すでに 3本に分かれた枝も 2014.6.10. | |

|

|

| 果 実 2013.6.8. |

|

| めったに実は生らないようだ。筑波植物園で一度だけ見かけた。 |

| 完全にミツマタに 2014.6.14. | |

|

|

| 葉のサイズ 2012.6.15. |

|

| これは ミツマタにならなかった枝。葉のサイズは 6~20センチと様々。ドウダンツツジの葉と較べると大きいのがわかる。最初に出た葉が 早くも黄色くなっている。 。 |

| 二度伸び と つぼみ |

| 2014年の分類表本園の株は生育が良く、ほとんどの枝が二回の枝分かれをした。一度成長が休止してから再び伸びる「二度伸び」なのか、それとも連続して伸長したのかは、夏場の観察ができなかったので不明。 |

| 二回目の 三分枝 2014.9.28. |

|

| すでに つぼみが大きくなりつつある。 |

| 2013.9.28. |

|

| 年によって成長にも違いがあるのは普通のことで、2013 年の前掲写真と同じ日、この枝では二回目に伸びた枝がすでに茶色くなっており、つぼみも大きい。 |

| ■ 花序は茎頂に付く | 花序のつく位置 その1 |

| 「花序は腋に付く」の説も否定できないが、まずは茎頂説を。 「腋生説」は後日に 別の項で述べる。 |

| 花序ができた後 時間が経つと花柄が大きく湾曲するために、まるで冬芽が茎頂にあるように見えるが、本説では仮頂芽となる。 |

| 花序の位置 2013.9.28. |

|

| 先端から順に 葉に番号を振った。1番の葉腋に冬芽があることがわかる。(冬芽が先端で、花序は2番の葉腋に付いている、と見えなくもない。もっと早い時期に確認する必要がある。) |

| 2013.12.4. |

|

| 師走の写真だが花序ができるのが遅かったためか、花序は茎頂にあり、冬芽が脇から出でいる様子がうかがえる。 |

| 冬芽が無い場合 2015.1.20. |

|

| 脇に押しやられることがないので、明らかに茎頂に付いているのがわかる。 。 |

| ■ 三分枝のしくみ |

| 一般的には枝は「葉腋」から出る。ミツマタの葉の付き方は「互生」であり、また 見た目にも 枝は葉腋からは出ていない。 説としては以下の二つあったが、観察の結果 ①には同意できなかった。②の論文は分枝原基の顕微鏡写真付きで、信憑性がある。 ① 分枝した枝が上方に偏移して、外見上三叉分枝に見える (直下のふたつの側枝が主軸と一体となっている) ② 茎頂に3つの「分枝原基」が連続的に発生して、一度に伸び出す (岩元明敏 / 東京学芸大学 2008) |

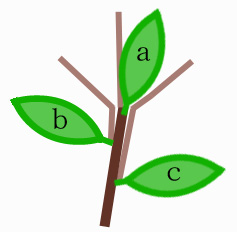

| ① の説を模式化して画くと 次のようになる。 | |

|

|

|

| a の落ち跡の例 | b の落ち跡の例 |

|

|

| ② の説は、岩元氏が 日本植物形態学会の会報である『Plant Morphology』第19巻(2008)に発表したもので、以下のURLで論文を見ることができる。 |

| https://www.jstage.jst.go.jp/article/plmorphol1989/19and20/1/19and20_1_65/_pdf |

| 電子顕微鏡写真の引用は避けるが、ミツマタの分枝に関する部分の要旨を以下に引用する。 | ||

|

||

上記を読み、もう一度前掲写真の直下の「落ち跡」をルーペで観察してみた結果、成長していない腋芽があったので、3叉の枝は直下の葉腋にできた側枝ではないことの根拠となる。 |

| 葉の落ち跡にある腋芽? 2015.1.23. |

|

| 上の写真では枝に毛が残っているが、半年経った枝分かれの上面に頂芽の痕跡はなくてスムースで、表皮が茶色くなると中央に3本の白い筋ができる。これも、同時に伸び出したことを表していると言えよう。 |

| 2014.6.14 三叉を上から見る 2013.12.4 | |

|

|

| なお、ジンチョウゲやキョウチクトウで3本の枝が出るのは、茎頂に花序が付き、その後に直近の腋芽から出る側枝である。ともに中央にはっきりとした落ち跡が残る。 |

| ジンチョウゲの 花と落ち跡 | |

|

|

| 三輪生のキョウチクトウ | |

|

|

| ■ 花序が二つ付くケース |

| 仮説:花序が必ず茎頂に付くのだとすれば、二つ目の花序は仮頂芽が二回目の伸びを行って、その先端に付いたものである。 |

| 二つの花序 2014.9.21. |

|

| まだ残暑が残る9月の撮影。早くに一つめの花序(写真中央)ができた後、葉が5枚も出て、茎頂に二つめの小さな花序が見える。 一つめが葉腋に付いたのであればそれまでだが、もし花序は必ず茎頂に付くのだとすると、伸びた「主軸風の」枝は仮頂芽が伸びた「側枝」ということになる。 この考えを発展させれば、茎頂附近にかたまって二個の花序が付くケースも、ごく短く伸びた側枝の先端についたことになる。 |

| 二つの花序 2015.1.4. |

|

| カーソルを乗せると 各部の名称が表示される |

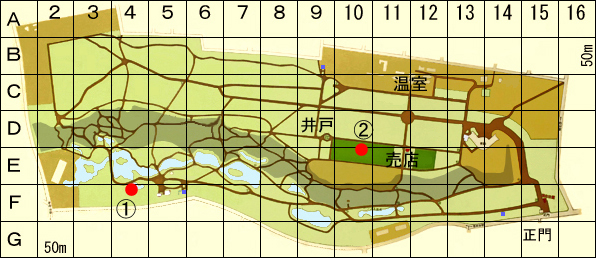

| ミツマタ の 位 置 |

|

| 写真①: | F4 ac | ● | 日本庭園 小池の近く |

| 写真②: | ● | 分類表本園、井戸側1列目 右側 |

| 名前の由来 ミツマタ Edgeworthia chrysantha | |

和名 ミツマタ 三椏 : 枝が 成長途中で3つに分かれるため |

|

|

| 種小名 chrysantha : 黄花の | |

|

| 異名 : W. papyrifera Sieb. & Zucc. (1846) | |||

|

| 中国名 結香 jie xiang : | |

|

| Edgeworthia 属 : 人名による | ||||||

|

| ジンチョウゲ科 沈丁花科 : | |||||

|

|||||

| 植物の分類 : | APG III 分類による ミツマタ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、アウストロバイレア、センリョウ | ||||||

| モクレン亜綱 : | カネラ、コショウ、モクレン、クスノキ | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、など | ||||||

| 以前の分類場所 | フトモモ目 | シクンシ科、ジンチョウゲ科、フトモモ科、ノボタン科、など | |||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | フトモモ、アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| アオイ目 | ベニノキ科、アオイ科、ジンチョウゲ科、など | ||||||

| ジンチョウゲ科 | ジンチョウゲ属、ミツマタ属、ガンピ属、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |