|

|

|||

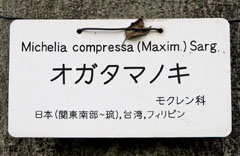

| 園の名札: | Michelia compressa Sarg. | |||

| 科 名 : | モクレン科 Magnoliaceae | |||

| 属 名 : | モクレン属 Magnolia Linn. (1735) | |||

| 旧属名 : | オガタマノキ属 Michelia Linn. (1737) | |||

| 原産地 : | 関東南部、東海、近畿南部、中国、四国、九州、沖縄などの 海岸近くの林の中 台湾、中国雲南省 |

|||

| 用 途 : | 神社の境内に植えられ、神事に使われる。 庭木。 葉は香料に、材は床柱や器具材に使われる。 |

|||

|

|

|||

| 園の名札: | Michelia compressa Sarg. | |||

| 科 名 : | モクレン科 Magnoliaceae | |||

| 属 名 : | モクレン属 Magnolia Linn. (1735) | |||

| 旧属名 : | オガタマノキ属 Michelia Linn. (1737) | |||

| 原産地 : | 関東南部、東海、近畿南部、中国、四国、九州、沖縄などの 海岸近くの林の中 台湾、中国雲南省 |

|||

| 用 途 : | 神社の境内に植えられ、神事に使われる。 庭木。 葉は香料に、材は床柱や器具材に使われる。 |

|||

| 大木で手の届くところに枝が少なく、また花が小さい。 しかも春の早い内に、いつの間にか咲いてしまっている。 植物園に来てこの花の良い香りを嗅ぐ人は、残念ながらめったにいないようだ。 APG分類になって、オガタマノキ属は モクレン属に統合された。 |

| ① : 樹 形 2011.1.5 |

|

| 高さ 15 m以上の常緑樹である。 もともと下枝は枯れやすいそうだ。 |

| ① : 10番通り | ② : 林の中、曇りの日に | |

|

|

|

|

|

| 象の足のようだ。 |

| 常緑樹で真冬でも美しい葉 2011.1.25 |

|

| 新芽やつぼみには褐色の毛が 2011.1.25 |

|

| 淡いかおり 2011.3.11 |

|

| 真下まで行っても 香りはせず、直接嗅いで ようやくわかる。 |

| 葉の形 と 花 2000.3.15 | 葉の裏 |

|

葉の長さは 約10cm。 花の長さは 3cm弱で、大きなモクレンと 較べたら 6分の1ぐらいだ。 |

| 若い実 2008.8.4 |

|

| 色付いた果実 2012.11.11. |

|

| 通常は枯れるまで枝に付いているが、たくさんの果実が枝葉ごと落ちていた。 カラスの仕業か。 熟すと割れて種子が出てくる。 |

| ひとつだけ遅れて熟す実 2008.11.2 |

|

| 完熟すると 果実全体が褐色になる。 |

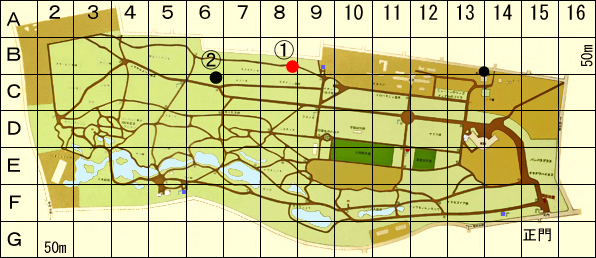

| オガタマノキ の 位 置 |

|

| 写真①: | B8 d | ● | 10番通り 左側 |

| 写真②: | C6 c | ● | 20番通り 標識24番右手 林の中 |

| B13-14 | ● | 柴田記念館の裏 |

| オガタマノキの学名 | ||

植物園の名札は |

||

| Michelia compressa (Maxim.) Sarg. | ||

| である。 |  |

|

最初の命名者マキシモウィッチは1872年、 タムシバ(Magnolia salicifolia)、シデコブシ(Magnolia stellata)と共に 本種を「モクレン属」として命名した。 オガタマノキ属( Michelia属) はその 100年以上前から定義されており、「間違い」に気付いた アメリカのサージェントが、22年後に訂正した。 ところが近年のAPG分類では、オガタマノキ属はモクレン属に統合されてしまった。 |

||

|

|

||

| これまで分類学は、細分化の歴史だった。 顕微鏡でしかわからない 「花粉」の形態の違いなどで分ける事もあった。 それが今、アオギリ科がアオイ科に統合された例に見られるように、「統合化」に向かっている。 形態の違いよりも DNAの違いを重視するもので、その方が 進化 ・分化の過程はハッキリする。 個々の植物の遺伝子解明が進むと、このオガタマノキ属のように 消滅 してしまう属がもっと出てくるかも知れないが、研究者にとっては 自分の名前を学名に残すまたとないチャンスである。 Figlar氏(人物の詳細は不明)はオガタマノキ属の統合に際して、一度もモクレン属の名前が付いたことのない 「Michelia △△」 を 「Magnolia △△」 に訂正する事で、少なくとも13種もの学名に 命名者としての名前が付いた。 マキシモウィッチの場合は、もともと括弧内に「元の命名者」として名前が残っていたが、怪我の功名か 完全復活した。 |

||

| 名前の由来 オガタマノキ Magnolia compressa | |||

オガタマノキ : 招魂(オギタマ)の木 の意味 |

|||

|

|||

種小名 compressa : 扁平の の意味 |

|||

|

|||

| オガタマノキ | モクレン属 コブシ | ||

|

|

||

旧属名 Michelia 属 : 人名による |

|||

|

|||

モクレン科 Magnoliaceae : 人の名前に由来する |

|||

|

|||

| モクレン属 と オガタマノキ属 の違い |

以前の分類では、両属を分ける根拠として次の項目が挙げられていた。 外観や花の構造上に、いくつもの 明瞭な違いがあるのだが、遺伝子学上は 別の属にするほどの違いが無い、 ということなのだろう。 |

| 相違点 | モクレン属 | オガタマノキ属 |

| 頂生する | 腋生する | |

| 花の付き方 |  |

|

| タイサンボク | オガタマノキ | |

| 無柄 | 柄がある | |

| 雌しべが付く軸 雄しべ群と 雌しべ群が 離れている |

|

|

| ヤマハクモクレン | カラタネオガタマ | |

| 集合果となる | 離生する | |

| 果実の付き方 |  |

|

| モクレン | オガタマノキ | |

| 胚珠の数 | 2個 | 多数 |

| 植物の分類 : | APG II 分類による オガタマノキ の位置 |

| 花の各器官は「葉」が変化したものと考えられている。 モクレン類は 1本の軸の周りに「花弁・雄しべ・雌しべ」が多数付く花の構造が原始的であり、早くに分化した植物とされている。 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類) : | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、ヘゴ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 以前の分類場所 | モクレン科 | オガタマノキ属 (オガタマノキ属はなくなる) | |||||

| APG分類 | モクレン科 | モクレン属 | |||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群 : | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |