| 年 | 学 名 | 命名者 | 備 考 |

| ④ | 1821 |

Photinia serrulata |

リンドリー |

本種の異名 |

| |

|

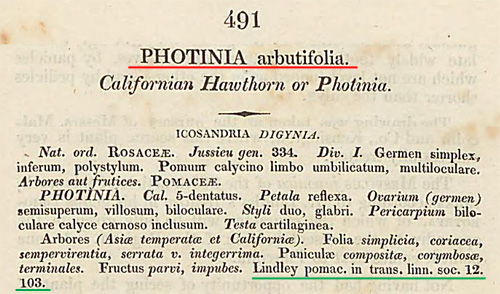

John Lindley (1799-1865) はイギリスの植物学者、園芸家、蘭の研究家。父親の果樹園を手伝っていたが、フッカーの知己を得、さらに植物学者のバンクスを紹介されてその助手となった。その後、生涯に多くの著作・園芸書を著した。

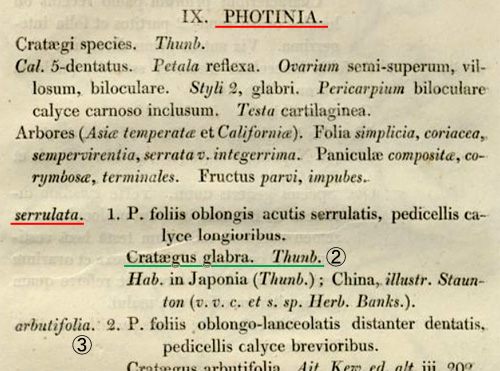

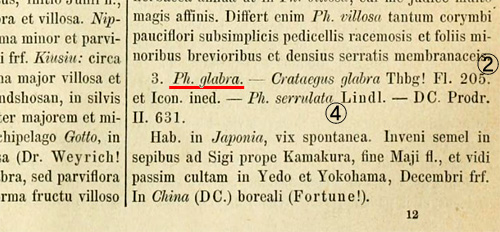

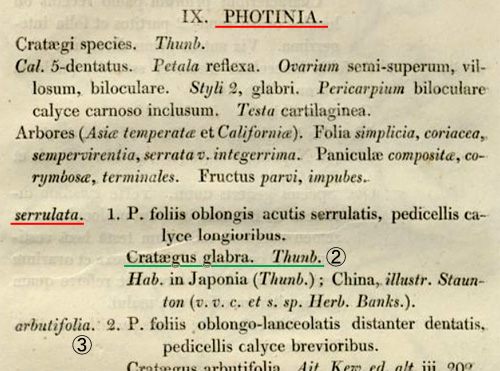

カナメモチ属およびカナメモチを記載したのは、③で紹介されていた『Transactions of the Linnean Society of

London』で、その第13巻 103ページ。 |

Lindley |

|

|

|

|

|

|

|

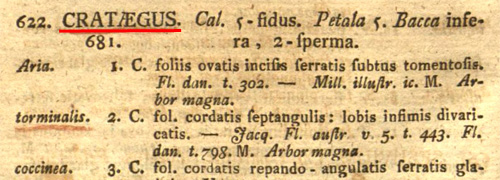

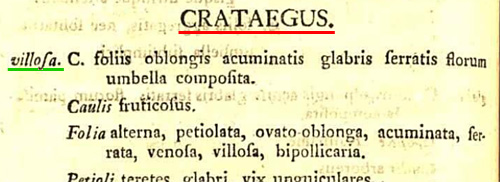

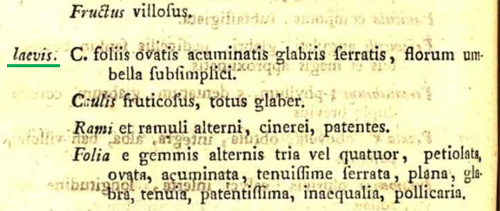

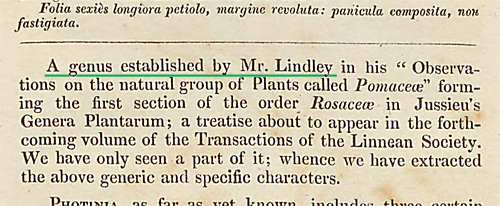

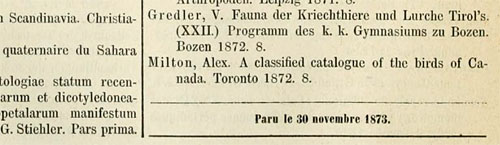

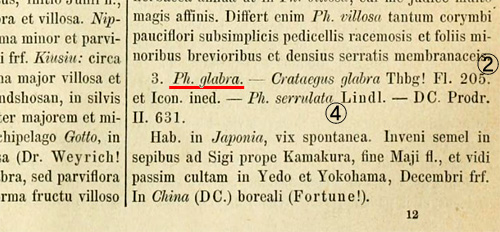

ツュンベリーの Crataegus glabra② に基づいているのだが、リンドリーは種小名を変更して serrulata (細鋸歯のある) としたために、異名となってしまった。

学名の先取権 (この場合は glabra ②) を尊重する、という命名規約が整備され、その考え方が浸透するのは20世紀に入ってからである。 |

| カナメモチ属は通常無毛であり glabra(無毛の) は当たり前のことなので、リンドリーは、その種の特徴を示すべき種小名としては不適切と考えてつけ直したのだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

1867 |

= 明治 元年 |

|

|

|

|

|

|

|

|

年 |

学 名 |

命名者 |

備 考 |

| ⑤ |

1873 |

Photinia glabra |

フランシェ & サバティエ |

本種の正名 |

|

11月

4日 |

|

Adrien René Franchet (1834-1900) はフランスの植物学者。パリの国立自然史博物館で働き、特に、中国と日本の植物の研究で有名である。

中国の標本は、ダヴットほかの フランスの宣教師たちが採取したものである。 |

Franchet |

|

|

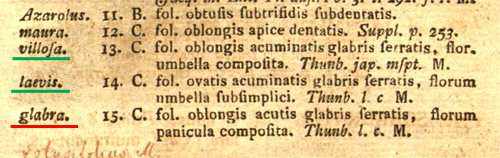

Paul Amédée Ludovic Savatier (1830–1891) もフランスの植物学者、そして医師。1865(慶応元)年に開設された横須賀製鉄所(後の横須賀造船所)に医師として雇われ、1866(慶応2)年~71(明治4)年、一時帰国を挟んで

73年~76(明治9)年まで滞在した。フランス人技師や日本の役人の健康管理にあたり、また近隣住民にも医療を施したという。

医師としての働きのほかに、サバティエ本人と協力者によって多くの植物が採取され、フランスに送られた。これをフランシェが研究し、サバティエと連名で『日本植物目録、Enumeratio

plantarum : in Japonia sponte crescentium ~』を出版した。本種の記載は 第1巻141ページ |

|

|

|

|

|

|

| 出版年 1873年11月4日は、GRIN*) による。 |

| *) GRIN:アメリカ合衆国農務省、Germplasm Resource Information Network |

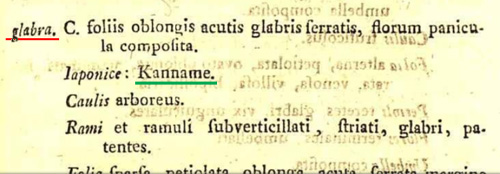

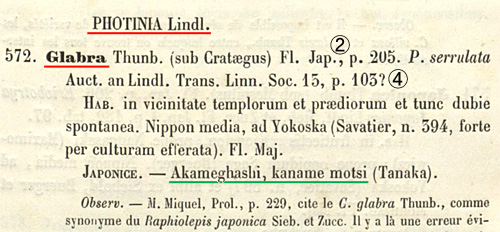

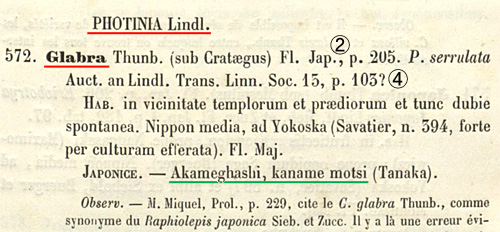

ツュンベリーの『日本植物誌』②に基づくもので、④ リンドリーの P. serrulata ではないことが明記されている。

和名は アカメガシ、カナメモチ で、(Tanaka) は田中芳男によることを示している。 |

|

|

| 年 | 学 名 | 命名者 | 備 考 |

| ⑥ | 1973 | Photinia glabra | マキシモウィッチ | 後から付けたため |

|

11月

30日 |

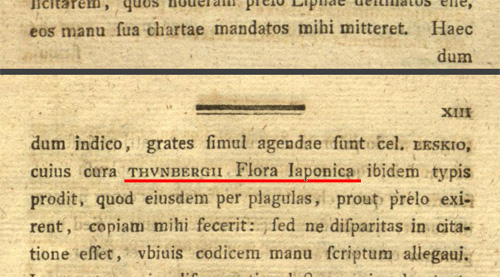

Carl Johann Maximowicz (1827-1891) はロシアの植物学者。江戸時代末期の開国直後に日本を訪れ、日本の植物界の発展に重要な役目を果たした人物である。牧野富太郎も、彼の元に標本を送って同定を依頼していた。

本種を記載したのは 雑誌『サンクトペテルブルク帝国(国立)科学アカデミー』19巻 第2号 p.178に掲載した、『日本と満州の新植物の記相 その15』である。 |

Maximowicz |

|

| 縦2段組の一部分を拡大している。カナメモチ属の3種目に記載した。 |

|

| この号の最終ページには、確かに11月30日の日付が記されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ⑤の出版日を自分では確認できていないが、GRIN*) に「ノート」として両者の日付が書かれており、⑥の P. glabra Maxim. は、後から同名を記載した「異名」となる。 |

|

|

|

| |

| |