|

||||

|

科 名 : | ヤナギ科 Salicaceae | ||

| 属 名 : | ハコヤナギ属、ポプラ属 Populus L. (1735) |

|||

| 別 名 : | イタリアポプラ セイヨウハコヤナギ |

|||

| 植物園の 名札: |

Populus nigra L. var. italica | |||

| 中国名 : | 黒楊 hei yang ( Populus nigra ) | |||

| 原産地 : | - Populus nigra はヨーロッパから中央アジアにかけて |

|||

| 用 途 : | 並木など | |||

| ハコヤナギ属は落葉の雌雄異株で、小石川植物園のイタリアヤマナラシは雄株である。咲いているのを確認したことはなかったが、雄株だとわかったのは、折れて落下した枝に雄花が付いていたためだ。 |

| 冬のイタリアヤマナラシ 2015.1.4. |

|

| 2024年現在 約 33m。 左手はラクウショウ、右の薄緑の葉は名無しのユーカリ。 |

| 場所はヤナギ池の横 |

|

| 左手がシダレヤナギ。イタリアヤマナラシは奥の細長い木。本種はヤナギ科なので、シダレヤナギを意識して植えられた可能性がある。 |

| 夏の様子 2010.10.11. |

|

| 板根状の根元 2015.1.4. | |

|

|

| 後ろに見える道が70番通り。事典には記述がないが、植物園の木は完全な板根状態を呈している。 その上部からひこばえが多数出て、幹の様子がよく見えない。 |

| 新緑の様子 2011.5.18. |

|

| 夏はひこばえだけでなく、ツタが繁るためにいっそう幹は見えなくなる。 |

| 葉の様子 2014.6.14. |

|

| ひこばえの葉を写したもの。形は三角形、裏は白くない。 |

| 雪で折れた枝 2013.1.17. |

|

| 2013年1月14日成人式の大雪で、植物園は甚大な被害を受けた。落ちていた枝の冬芽はまだ堅く閉じていた。 |

| 風で折れた枝 2012.4.1. |

|

| 前日の風で、枝が一本だけ落ちていた。赤い雄しべの塊が付いていたために、雄株だということがわかり、見上げてみるとつぼみがたくさん付いていた。 |

| 雄 花 2012.4.1. |

|

| 花序は前年枝の葉腋に付くが、同じ場所に葉芽もある。葉が開く前に開花する。まだ花粉は出ていなかった。 |

|

| ヤナギ類と同じように、花弁や萼は無い。 |

| 種子の様子 P. nigra |

|

| 雌株がないので、綿毛の付いた種子の様子は Wikipediaから。 |

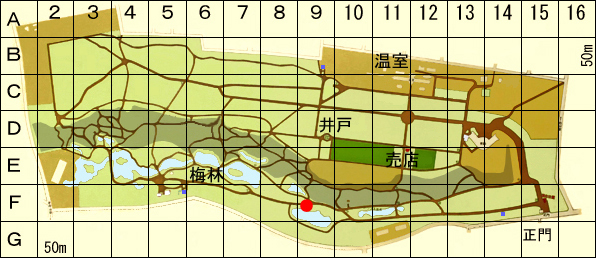

| イタリアヤマナラシ の位置 |

|

| F9 b | ● |

70番通りヤナギ池、標識74番の少し先 |

| 名前の由来 イタリアヤマナラシ Populus nigra Linn. ' Italica ' |

||||

イタリアヤマナラシ : |

||||

|

| ← ヤマナラシ 山鳴らし P. sieboldi : | ||||

| ||||

| ヤマナラシ 京都植物園 2001.12.1. | |

|

|

|

| 別名 セイヨウハコヤナギ 西洋箱柳 : | |||

| |||

| 『園芸植物大事典/小学館』: Populus nigra L. var. italica | |||

|

|||

| 『植物の世界/朝日百科』: Populus X canadensis | |||

|

|||

| |||

| ← ハコヤナギ 箱柳 : | ||

| ||

| 種小名 nigra : 黒い | ||

| ||

| 参考:ウラジロハコヤナギ 秋田植物園 2008.5.26. | |

|

|

| Populus ポプラ属 : | ||

|

||

| Salicaceae ヤナギ科 : | ||

|

||

| 植物の分類 : | APG III 分類による イタリアヤマナラシ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、アウストロバイレア、センリョウ | ||||||

| モクレン亜綱 : | カネラ、コショウ、モクレン、クスノキ | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| 以前の分類場所 | ヤナギ目 | ヤナギ科 | |||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、キントラノオ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、等 | ||||||

| キントラノオ目 | ヤナギ科、スミレ科、トケイソウ科、トウダイグサ科、など | ||||||

| ヤナギ科 | イイギリ属、ヤマナラシ属、ヤナギ属、クスドイゲ属、など | ||||||

| アオイ群: | フトモモ、アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |