|

|

|||

| 科 名 : | ロウバイ科 Calycanthaceae | |||

| 属 名 : | ロウバイ属 Chimonanthus (1819) | |||

| Lindl. nom.cons | ||||

| 英 名 : | wintersweet , Japanese allspice | |||

| 中国名 : | 蝋梅 | |||

| 原産地 : | 中国中部に広く分布する | |||

| 用 途 : |

庭園樹として植えられる。 日本には江戸時代の初めに渡来したという。 |

|||

|

|

|||

| 科 名 : | ロウバイ科 Calycanthaceae | |||

| 属 名 : | ロウバイ属 Chimonanthus (1819) | |||

| Lindl. nom.cons | ||||

| 英 名 : | wintersweet , Japanese allspice | |||

| 中国名 : | 蝋梅 | |||

| 原産地 : | 中国中部に広く分布する | |||

| 用 途 : |

庭園樹として植えられる。 日本には江戸時代の初めに渡来したという。 |

|||

| 正門をはいり、正面の坂を上り始めるとすぐにクランクになっているが、その右手に ロウバイの仲間が何本も植えられている。 |

| 2011.6.21 ロウバイ ↓ |

|

| 中央の花弁は赤紫 2008.2.10 |

|

| 京都植物園。 京都は寒いので2月になってからが満開だったが、小石川では 早い時には暮れから咲き出す。サクラのように一斉に開くのではなく、順次咲いて開花期間が長い。これは

強い寒気で一部の花が萎れても、ほかの花で種子を残せるように という備えである。 葉が出る前に咲く。 |

| 花の様子 2011.1.5 |

|

| 周囲の黄土色の薄皮「総苞」から「花被片」へと順次大きくなっていく。雄しべも含めて螺旋状に付いているそうだ。 |

| 花の詳細 2012.1.8 |

|

| 落ちいてた花。 花弁の半分を取り除いた状態で、紫の花弁は斑模様だ。中央にある尖ったものが、葯が退化した不完全な雄しべ (仮雄蘂) で、その外側にある 白い葯を付けているのが 完全な雄しべ。 |

| ①:樹 形 2011.6.21 |

|

| 株立ちの幹の様子 2011.6.21 | |

|

|

| 幹には横長の模様(皮目 ひもく)ができる。 |

| 葉の様子 2001.5.18 |

|

| 葉は薄手で光沢はない。 大きいものは 長さ20cm。 |

| 2011.6.21 芋虫のような 実の様子 2007.4.29 | |

|

|

| この実 (正確には偽果) を初めて見た時には ビックリしたものだ。これは、花弁や雄しべが付いていた「花床」が発達したもので、種子のように見える果実は 中にある。 |

| 干からびた偽果 と 果実 |

|

| 木にぶら下がっていると昔の蓑虫を思い出す。先端が開いて果実が落下するが、中に残っていることも多い。種子の長さ 14mm。 |

| 芽を出したロウバイ 2013.1.5. |

|

| 筑波実験植物園 |

| つぼみの様子 2011.11.1. |

|

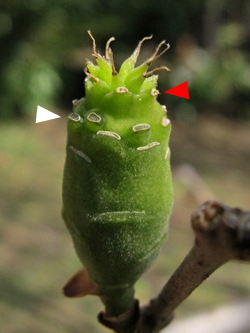

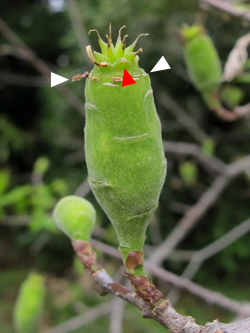

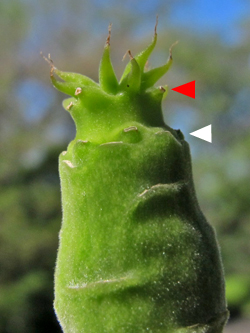

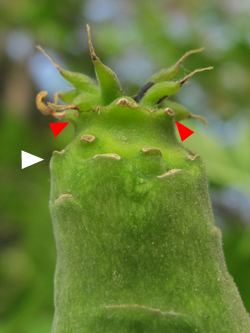

| 突起 の 謎 | |

果実の先端には最後まで突起が残っている。この突起が何に由来するのか (どこが突起になるのか) ? 2013年に観察した結果を以下に示す。ただし 同じ果実を継続的に撮影したわけではない。 また 偽果のサイズは測定しておらず、ノンスケール。 結論は「主に 仮雄しべ + 雄しべの落ち跡▼」。「花糸 あるいは 花糸の基部」が肥大したものだった。 花被片の落ち跡には▼印を付けた。中央に多数ある仮雄しべには 印を付けていない。 |

|

| 2013.3.17 | 2013.3.22 | ||

|

→ |  |

|

| ▼には まだ雄しべ(花糸と葯) が 付いている |

仮雄しべの枯れた先端は残っているが、基部は初めから円錐形に肥大している はっきりとした 雄しべの落ち跡 |

||

| ↓ | |||

| 2013.4.3 | |

|

|

| 実の長さが長くなってきたもの でも、花弁や雄しべが残っている |

左に較べると実は短い 仮雄しべの先端は より鋭角に |

| ↓ | |

| 2013.4.8 | |

|

|

| 雄しべの落ち跡は短いながらも当初よりも尖っている。雄しべの 花糸 あるいは 花糸の基部 が肥大した結果だ。雄しべの跡▼と花弁の落ち跡▼の間隔が広がって、先端部が一体化したイメージに。 果実全体が膨らんで 下部の大きな花弁の落ち跡に段ができ、目立つようになった。 |

| ↓ |

| 2013.4.13 |

|

| 一部の実が 下を向き出した。成熟時に種子を落下させるためだろう |

| ↓ |

| 2013.4.18 | |

|

|

| 全ての実が下を向き出した。仮雄しべの花糸の一部が 黒くなっている。 突起はやはり「仮雄しべ」が目立ち、雄しべの落ち跡▼は 周囲の飾り程度のサイズだ。 |

| 2013.4.28 | |

|

|

| 偽果の色が濃くなってきた。仮雄しべは外側に反り返っている。先端に付いていた「干からびた部分」はなくなった。 偽果全体の太さが増したので、相対的に花被片の落ち跡▼ と雄しべの落ち跡▼ の間隔が縮まったように見える。 |

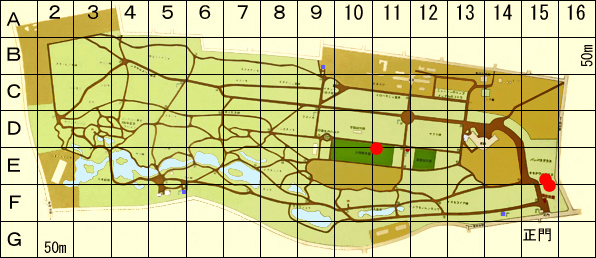

| ロウバイ の 位 置 |

|

| ① : | E15 d | ● | 坂の右手 |

| F15 c | ● | ①の近く | |

| 標本園 | ● | 売店側から7列目 右から2つ目 |

| 名前の由来 ロウバイ Chimonanthus praecox | ||||||||

ロウバイ 蝋梅 : 中国語の音読み |

||||||||

|

| 種小名 praecox : 早期の という意味 | |

|

| Chimonanthus ロウバイ属 : | |

|

| ロウバイ科 Calycanthaceae | |||||

|

|||||

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による ロウバイ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| クスノキ目 | ロウバイ科、モミニア科、クスノキ科、ハスノハギリ科、など | ||||||

| ロウバイ科 | ロウバイ属、クロバナロウバイ属 | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |