|

|

|||

| 別 名 : | ハルコガネバナ、アキサンゴ | |||

| 科 名 : | ミズキ科 Cornaceae | |||

| 属 名 : | ミズキ属 Cornus Linn. (1737) | |||

| 漢 名: | 山茱萸 shan zhu yu | |||

| 英 名 : | Japanese cornel | |||

| 原産地 : | 中国、朝鮮半島 | |||

| 用 途 : | 日本には江戸時代中期に薬用植物として渡来した。庭木、盆栽、生け花の材料として使われる。果実酒にも。 薬効は 滋養強壮・腰痛・めまい・耳鳴り、止血などの収斂剤に。 |

|||

|

|

|||

| 別 名 : | ハルコガネバナ、アキサンゴ | |||

| 科 名 : | ミズキ科 Cornaceae | |||

| 属 名 : | ミズキ属 Cornus Linn. (1737) | |||

| 漢 名: | 山茱萸 shan zhu yu | |||

| 英 名 : | Japanese cornel | |||

| 原産地 : | 中国、朝鮮半島 | |||

| 用 途 : | 日本には江戸時代中期に薬用植物として渡来した。庭木、盆栽、生け花の材料として使われる。果実酒にも。 薬効は 滋養強壮・腰痛・めまい・耳鳴り、止血などの収斂剤に。 |

|||

| 園内には4本のサンシュユがある。開花は3月上旬で、特に梅園の一本は 紅白のウメとのコントラストが美しい。 |

| ①:樹 形 2011.3.13. |

|

| 梅園内、山側の中央に。樹高 約8m。 |

| ②:70番通り 2012.11.8. | |

|

|

| 奥を見ている。 ↑サンシュユ ↑トイレ この木も梅園の横にあり、右手が一面の梅の木。 |

| ③:20番通り 2011.3.23. |

|

| 標識25番の先 左側。ちょうど水飲みの左にある。 タラヨウ ↑ 高さ 約9.5m。 |

| 枝の先に付く花 2001.2.25. |

|

| 花序は 2対4枚の芽鱗片 (総苞片) に包まれている。開花後も、芽鱗は一定期間 落ちずに残る。 |

| ②:開 花 2000.3.18. |

|

| ②:満 開 2011.4.1. |

|

| 花の詳細 2011.3.13. |

|

| 花弁と雄しべの数は4。萼は小さくて目立たないようだ。 |

| ささくれ立つ樹皮 |

|

| 新 葉 2011.4.1. |

|

| 越冬した冬芽は 1対の芽鱗片に包まれていた。葉は対生。 |

| 葉の様子 2012.11.8. |

|

| 葉脈部分が凹んでいるので、はっきりとした影ができる。側脈(主脈から分かれた葉脈) はどこまでも平行を保つ。葉の色は少し黄色味を帯びてきている。 同じ属のミズキの葉に似ている、と思って較べてみた。 |

| ミズキ と サンシュユ |

|

| 白いのは葉裏。葉の長さ(葉身)はともに 約14センチだが、葉の形が違うために葉脈の状態も違っている。大きな違いは側脈の数で、ミズキは 10、サンシュユは6。また ミズキの葉柄は長くて元が赤いところも違う。 |

| 若い実 2000.7.27. |

|

| 落ちた実を葉に載せて 2012.11.8. |

|

| 鮮紅色という言葉がピッタリの 艶やかな実。生で食べられるが極めて酸っぱい味だ。中央に 中から出てきた核が写っている。 |

| 漢方薬 2012.1.14. |

|

| 年を越しても枝に残る実も多い。ここまで来れば 漢方薬の「山茱萸」に近い。リンゴ酸や酒石酸 その他の有機酸が含まれるそうで、滋養・強壮をはじめ 色々な薬効があるという。 |

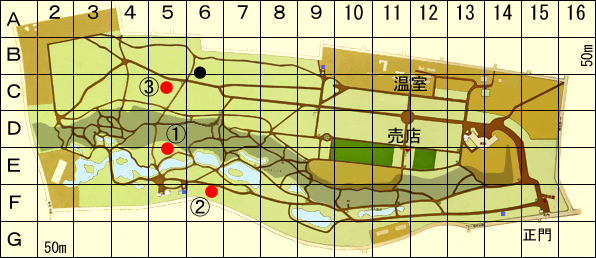

| サンシュユ の 位 置 |

|

| 写真① : | E5 a | ● | ショウブ池の右手、梅園の中央 |

| 写真② : | F6 c | ● | 70番通り 左手 |

| B6 b | ● | 20番通り 標識25番の手前右手、トキワマンサクの裏 | |

| 写真③ : | C5 ac | ● | 20番通り 標識25番の先 左側 |

| 名前の由来 サンシュユ Cornus officinalis | ||||

和名 サンシュユ 山茱萸 : 山に生える 茱萸? |

||||

|

||||

| 別名 ハルコガネバナ : 春黄金花 | |||

|

|||

| 別名 アキサンゴ : 秋珊瑚 | |||

|

|||

| 種小名 officinalis : 薬用の、薬効のある の意味 | |||

|

|||

| Cornus ミズキ属 : | ||||||

|

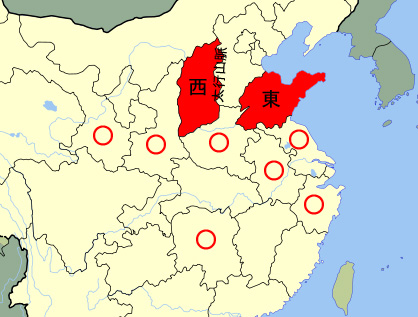

| 植物の分類 : | APG II 分類による サンシュユ の位置 |

| ミズキ目 ミズキ科の位置は APG分類で大きく変わった。 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| 以前の分類場所 | ミズキ目 | ウリノキ科、ニッサ科、ミズキ科、ガリア科 | |||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| ミズキ目 | ミズキ科、ヌマミズキ科、シレンゲ科、アジサイ科、など | ||||||

| ミズキ科 | ウリノキ属(←ウリノキ科 より)、ミズキ属 | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |