|

|

|||

| 科 名 : | ヒノキ科 Cupressaceae | |||

| 旧科名 : | スギ科 Taxodiaceae | |||

| 属 名 : | メタセコイア属 Metasequoia Hu & E. C. Cheng (1948) |

|||

| 和 名 : | アケボノスギ 曙杉 | |||

| 中国名 : | 水杉 shui shan | |||

| 英語名 : | dawn redwood | |||

| 原産地 : | 中国湖北省 | |||

| 用 途 : | 公園や学校などに植えられる | |||

|

|

|||

| 科 名 : | ヒノキ科 Cupressaceae | |||

| 旧科名 : | スギ科 Taxodiaceae | |||

| 属 名 : | メタセコイア属 Metasequoia Hu & E. C. Cheng (1948) |

|||

| 和 名 : | アケボノスギ 曙杉 | |||

| 中国名 : | 水杉 shui shan | |||

| 英語名 : | dawn redwood | |||

| 原産地 : | 中国湖北省 | |||

| 用 途 : | 公園や学校などに植えられる | |||

| 生きた化石として有名になったメタセコイアは、全国各地に植栽されてポピュラーな存在となった。 小石川植物園の特徴は、22本の高木が群れをなしていて、森林気分が味わえること。そのほかに 単独のものが2本ある。 |

| ① : 樹 形 2012.1.25. |

|

| 高さ 約30m、円錐形の樹形、しかし、その実態は・・・ |

| しっかりした枝が出ているのは 林の周囲だけで、日の当たらない林の内側の枝は、やがて枯れてしまう。さらに、林の中側の木は育ちが悪く、同時に植えられたはずなのに 幹が細い。円錐形の樹形にするためには、植栽間隔を大きくしないといけない。 |

| 2007.4.29 ①:林の内側の様子 2007.2.12 | |

|

|

| ①:幹の様子 2012.1.24. |

|

| 幹の様子 2012.11.14. | |

|

|

| 幹が太くなると(樹高が高くなると)、2・3メートルの位置から 幹の一部が異常に肥大してすそ野を広げ、板根に近い形状となる。 このため、太い幹の下部は縦の凹凸、すじ状となる。 |

| 伐採されたメタセコイア 2000.3.25. | |

|

|

| 間隔が詰まりすぎていたためか、昔 一本が切られたことがあった。樹齢を知るまたとないチャンスだったのだが、現在ほどは樹木に関心が高くなかったため、残念ながら年輪を数えなかった。 |

| 2013.2.28 ②:正門前のメタセコイア 2011.12.10 | |

|

|

| ③:太郎神社前のメタセコイア 2012.9.14. |

|

| 高さ 約28m。園の奥から 正門方向を見ている。太郎神社は左側。 上部は隣の木よりも高いので、きれいな円錐形となっている。 |

| 花は 葉が展開する前に咲くが、下枝には花が付かないので、花の詳細の写真は撮れない。 |

| 枝先に付いた 雄花 2013.2.28. |

|

|

| 雌花は球状で小枝の先端に単生するそうなので、この写真にも写っているのかも知れない。 |

| 特徴は ”落枝”(仮称)にある |

| 毎年繰り返す 葉と小枝の様子を、観察してみよう。 |

| メタセコイアは、1~2センチの小さな葉それぞれが 1枚の葉で、羽状複葉ではない。葉を付けているのが「枝」だが、細かな葉を付けたまま毎年落ちてしまう。この「枝」を便宜的に「落枝」と呼ぶことにする。長さは10~20センチ。 イチョウのように、毎年ほぼ同じ場所から葉を出して少しずつ伸びる「短枝」と、目的は同じだが構成は異なる。 |

| 「枝ごと」落ちた 葉 2012.12.9. |

|

| 中央の枝は「枝分かれ」して、まるで二回羽状複葉に見える。しかし、中央の枝に「単独の葉」が付いているので、それぞれの小さな単位が葉であることの、ひとつの証としなる。(単生と

羽状複葉のふたつの型があることも考えられるので、絶対的な証拠ではない) 中央の枝に並ぶ「単独の葉」は、次の写真がわかりやすい。 |

Wikipedia より |

植物は落葉・常緑を問わず、新しく伸びた枝に葉が付く。短枝の場合は少しだけ枝が伸びているわけで、2年目以前の枝から「葉だけ」が出ることはない。このため、普通の樹木では常に枝を伸ばしながら葉を付けていく。樹冠内部の古い枝に葉を付けても、日が当たらなければ有効な光合成ができない。 メタセコイアが「枝」を落とす戦略は、分枝(枝分かれ)を少なくする代わりに、内側の古い枝でも「日の当たる場所」には毎年 短い枝と葉を出して、多くの場所で葉の量を確保する方法である。 古い枝を維持するために「太らせる」手間も省ける。 枝ごと落ちる落葉樹としては、近縁のラクウショウと ほかに ウワミズザクラ がある。 |

| 参考:イチョウの短枝 | |

| 縦の枝が 長枝。短枝の先に葉を束生する。 メタセコイアでは、この短枝の代わりに落枝を出す。 |

|

| 5年目の枝の冬芽 2012.2.28. | |

|

|

| 芽は 枝の落ち跡の脇に付いている。伸び出すと肥大して 前年の落ち跡は隠れてしまい、あたかも同じ場所から出ているようになる。 |

| 芽鱗も 十字対生 2012.2.21. |

|

| セコイアやラクウショウなどの近縁種は 螺旋状に葉が付くが、メタセコイアがほかと異なる特徴は「対生」である。 |

| 太い枝から伸び出した 枝と葉 2012.4.10. |

|

| 直接生え出るわけではなく、あくまで 昨年の落ち跡にあった腋芽から枝が伸びて、新葉を付ける。 |

| 枝から生える葉 2012.4.13. |

|

| 左の茶色い枝は 昨年伸びた「長枝」。 |

| 一枚の葉のサイズは長さ 2センチ、幅2~3ミリ程度。芽鱗では、はっきりと十字対生しているのが分かったが、葉が展開すると2列に並んでいるように見える。 これは 完全ではないがほぼ 十字対生している葉が、すべて南を向くように 身をよじって並ぶためである。 |

| 羽状複葉のような葉 2008.5.26. |

|

| 先端付近の枝▲では、さらに枝分かれして葉を付け、できるだけ多くの光を受けようとしている。写真上部の"落枝"が並んでいるところでは、2回羽状になると

却ってお互いに受光の邪魔をするだけ。先端部の芽は、自分の位置と役割がわかっていて分枝しているわけだ。 同じ工夫をしているのがマメ科のサイカチ。ほとんどの葉は羽状複葉だが、長枝の先端の一部で2回羽状になって受光面積を増やしている。 |

||

|

| 枝(長枝)の様子 2012.5.16. |

|

| 枝は水平に張りだし、長くなると垂れ下がることもある。枝分かれは少ないが、葉は満遍なく分布していて、下から見上げると 見える空は少ない。 |

| 来年の準備 2012.5.31. |

|

| 葉が展開して1ヶ月ほどで、今年の枝の付け根に 早くも来年用の芽ができ始める。秋になると 今年の”落枝” (羽状複葉のように見える枝と葉) は、新しい芽の縁で落下する。 |

| 来年の準備 その2 2013.9.21. |

|

| 長枝の先端付近に たくさんの雄花が付いている。 |

| 本当の短枝 2012.12.1. |

|

| 落下を繰り返すと、本来の「短枝」▼ ができる。 |

| 紅葉は12月になって 2012.12.4. |

|

| 午後3時15分、夕日を浴びるといっそう黄色くなる。 |

| そしてまた 内側から見上げる | 水平の枝 |

|

|

| 大風のために 中枝ごと落ちた葉 2012.11.27. |

|

| 実はまだ緑色。 |

| 種子のつまった球果 2012.12.9. |

|

| 厳密な意味での「果実」は、被子植物の子房やその周辺が発達したものを言う。しかし、裸子植物の場合でも 松かさなどを便宜的に「果実」と呼ぶこともある。普通は「球果」と呼んでいる。 メタセコイアの場合は、直径15ミリ、長さ20ミリ程度。なお 硬い鱗片の数は 22~26個とのこと。『園芸植物大事典』 |

| 種 子 |

|

| 種子は非常に小さく、周囲に翼(うすい膜)がある。 |

| 落ち葉で埋もれたシュロ 2012.1.11. |

|

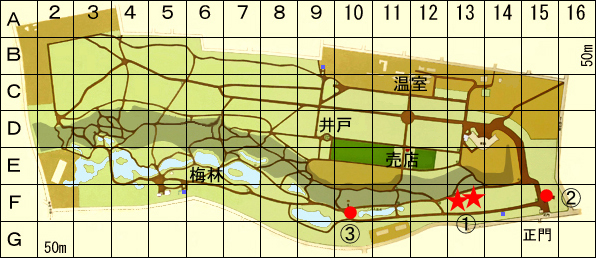

| メタセコイア の 位 置 |

|

| 写真① : | F13 | ★ | 60番通り と 70番通りの間 |

| 写真② : | F15 c | ● | 正門 正面 |

| 写真③ : | F10 b | ● | ハンノキ池の先 標識73 |

| 名前の由来 メタセコイア Metasequoia glyptostroboides |

|

メタセコイア、Metasequoia 属 : |

|

|

| メタセコイア と セコイア | セコイア Sequoia sempervirens |

|

|

| 筑波植物園、葉の色が淡いのがメタセコイア | Wikipedia より |

|

| ← Sequoia 属 : 人名による | ||||||

|

| メタセコイア と セコイア | では、両者の違いはどこなのか、 |

| ポイントは メタセコイアの「対生」 | |

| 部 位 | メタセコイア | セコイア(セコイアメスギ) | ||

| 葉 筑波植物園 2012.2.4 |

落 葉 | 常 緑 | ||

|

||||

| 葉の付き方 | 対生(十字対生) | 螺旋状 (2列生) | ||

|

|

|||

| 雄花 | 穂状または円錐状の花序 | 単 生 | ||

|

|

|||

| 雄しべ | 対 生 | 螺旋状 | ||

| 球果の鱗片 | 十字対生 | 螺旋状 | ||

|

|

|||

| 左側が上から見た状態 | この写真は ハワイ大学カー教授 撮影 | |||

| 染色体の数 | 2n = 66 | 2n = 22 | ||

| 種小名 glyptostroboides : | |||

|

| ヌマスギ属 ラクウショウ | スイショウ |

|

|

| 小石川植物園 | Tony Rodd氏の写真をお借りした |

|

| 英語名 : dawn redwood | |||||

|

|||||

| ヒノキ科 Cupressaceae : | |||||

|

|||||

| ヒノキの葉と球果 | ヒノキの雄花 |

|

|

|

| 旧科名 スギ科 Taxodiaceae : | |

|

| 杉 ?、松 ? |

| 名前に「スギ」と「マツ」が混在し、APG分類で「ヒノキ科」にまとめられた 旧スギ科の植物。代表的な樹木名を一覧にしてみた。 |

| 科名 / 属名 | 属名の和名 | 代表種の和名 | 漢字 | 備考 |

| ヒノキ科 | ||||

| Chamaecyparis | ヒノキ属 | ヒノキ | 檜 | |

| Cyptomeria | スギ(以下 属は略) | スギ | 杉 | 旧スギ科 |

| Cunninghamia | コウヨウザン | コウヨウザン | 広葉杉 | 旧スギ科 |

| Glyptostrobus | スイショウ | スイショウ | 水松 | 旧スギ科 |

| Metasequoia | アケボノスギ | アケボノスギ (メタセコイア) |

曙 杉 | 旧スギ科 |

| Sequoia | イチイモドキ | セコイアメスギ | セコイア雌杉 | 旧スギ科 |

| Sequoiadendron | セコイアデンドロン | セコイアオスギ | セコイア雄杉 | 旧スギ科 |

| Taiwania | タイワンスギ | タイワンスギ | 台湾杉 | 旧スギ科 |

| Taxodium | ラクウショウ | ラクウショウ | 落羽松 | 旧スギ科 |

| マツ科 | ||||

| Cedrus | ヒマラヤスギ | ヒマラヤスギ | ヒマラヤ杉 | |

| Pinus | マツ | クロマツ | 黒 松 | |

| ナンヨウスギ科 | ||||

| Araucaria | ナンヨウスギ | ナンヨウスギ | 南洋杉 | |

| 松も 杉も 大好きな?日本人だけに、ヒマラヤスギのように マツ科の植物にまで、スギの名を付けてしまっている。 |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |