|

|

|||

| 科 名 : | ソテツ科 Cycadaceae | |||

| 属 名 : | ソテツ属 Cycas Linn. (1737) | |||

| 中国名 : | 蘇鉄 | |||

| 原産地 : | 九州南部、奄美、琉球諸島 ジャワ島にかけて分布 |

|||

| 用 途 : | 庭木、盆栽として 植栽 葉は花材に使われる 昔大飢饉の時に、種子や幹の澱粉をさらして食用にしたという。 |

|||

| 正門をはいって 緩い坂を登り始めたすぐ左側、「精子発見のソテツ」の看板があるソテツ群である。 |

| ソテツ園 2010.11.3 |

|

| 高さは 大きなもので 約 2.5m。7株ほどがあるが、看板の右横にある雌株が「精子発見のソテツ」から取り分けて植えられたものである。 |

| 夏の様子(雄株) 2010.9.20 |

|

| ソテツは裸子植物(種子が果肉などに包まれずに そのまま露出している植物)であり、イチョウと共に 最も原始的な性質を持っている。 そのひとつが精子の存在。 雄株から「精子」が飛んでいくわけではなく、被子植物と同じようにまず花粉が雌株に到達する。 詳しくは後半に・・・・。 |

| 幹の形 立教大学 1010.12.26 | 葉の様子 分類標本園 2007.6.3 |

|

|

| 若木では枝分かれしないが、古い株では分枝する。見た目が悪いので 栽培時には古い葉を切り取るが、残った葉柄の基部はいつまでも落ちない。 立教大学の中庭の株では葉をまとめてあった。東京では化粧に近いが、大雪に見舞われた時に 葉が折れてしまうのを防ぐためである。 |

| 新葉の展開 2001.7.20 |

|

| 葉は1回羽状複葉。 初めは柔らかいが、成長して色が濃くなると先端が尖って痛くなる。 ソテツは雌雄異株で、共に幹の頂部から 花に相当する生殖器官が出てくる。雄株 ・雌株の成長の様子を並べてみよう。 年によって成長の具合は前後するので 日付はあくまで参考である。 |

| 雄 株 | 雌 株 | |

| 2002.7.28 | 2004.7.3 | |

|

|

|

| ↓ | ↓ | |

| 2001.7.20 | 2001.7.20 | |

|

|

|

| 2001.8.5 | 2002.8.24 | |

|

|

|

| 2002.9.29 | 2004.9.11 | |

|

|

|

|

| この後は 雌株 大胞子葉の柄の部分にできた朱色の種子が成熟する。年が明けても 見た目には ほとんど形は変わらない。 |

| 崩れた 雌の生殖器官 2005.3.26 |

|

| 本当は もっと種子が残っていたはずだが・・・・。種子にも毛が付いている。 そして、夏になると 中心を突き破って 新芽が出てくる。大胞子葉が、「葉」の変化した器官だと考えれば、新芽が中央から出てきてもおかしくない。 |

| 2003.6.22 |

|

| まるで巨大なユズリハのようだ 2008.7.5 |

|

| 2003.7.20 |

|

| 下の枝が剪定されると 一年間のサイクルが終了する。 |

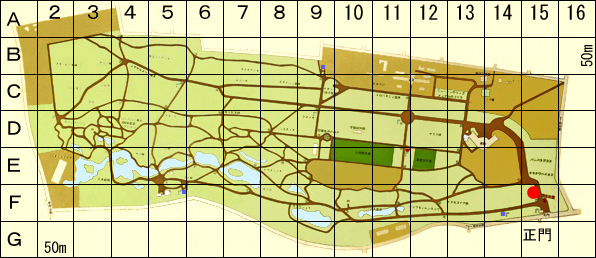

| ソテツ の 位 置 |

|

| 写真① : | F15 a | ● | 正門をはいって すぐ左手 分類標本園にもある |