|

|

|||

| 科 名 : | スズカケノキ科 Platanaceae | |||

| 属 名 : | スズカケノキ属 Platanus Linn. (1737) | |||

| 英語名 : | Oriental plane , Oriental planetree | |||

| 中国名: | 法国悟桐、三球懸鈴木 | |||

| 原産地 : | ヨーロッパ南東部から西アジア、ヒマラヤにかけて | |||

| 用 途 : | 古くから緑陰樹として使われる。 現在でも 街路樹、公園樹に。 ただし、日本で街路樹として使われているのは ほとんどが別の種類 モミジバスズカケノキである。 |

|||

|

|

|||

| 科 名 : | スズカケノキ科 Platanaceae | |||

| 属 名 : | スズカケノキ属 Platanus Linn. (1737) | |||

| 英語名 : | Oriental plane , Oriental planetree | |||

| 中国名: | 法国悟桐、三球懸鈴木 | |||

| 原産地 : | ヨーロッパ南東部から西アジア、ヒマラヤにかけて | |||

| 用 途 : | 古くから緑陰樹として使われる。 現在でも 街路樹、公園樹に。 ただし、日本で街路樹として使われているのは ほとんどが別の種類 モミジバスズカケノキである。 |

|||

| 青空をバックにそびえ立つ白い肌の巨木。 落葉樹が並ぶボダイジュ並木は、風さえなければ 最高の「冬の散歩道」。 2007.3.11

撮影 1876年(明治6年)に 日本に初めて導入されたスズカケノキのひとつである。 |

| ボダイジュ並木 は ズカケ並木 2011.11.24 午後3時 |

|

| モミジバスズカケノキ、 ↑アメリカスズカケノキ 2本のスズカケノキ |

| ボダイジュ並木に立って奥を見ている。 手前にもう一本 モミジバがあり、いずれも高さ約30m以上の大木である。 |

| ① : 2本のスズカケノキ 2011.2.3 |

|

| ① : 象の足 | 幹の様子 |

|

|

| 幹を支えるために根元付近から出た根が肥大、一体化したもの。 幹の瘤は、切り落とされた枝の残りを 樹皮が蔽ったもの。 本来はもっと地面に近い所に多くの枝があったのだが、周囲の木と共に大きくなるに従って、切られたか枯れたかしたのだろう。 |

| イギリス キュー植物園 1999.8.28 | |

|

|

| 直径2メートル以上のこの木が 自然な樹形とは限らないが、小石川植物園よりは伸び伸びと育っているだろう。 |

| ② : 新 緑 2007.4.29 |

|

| 花が咲いているはずだが、観察不能。 そこで代わりに新宿御苑のものを。 |

| モミジバスズカケノキの 雄花 2009.4.18 新宿御苑 | |

|

|

| スズカケノキではなくて モミジバスズカケノキだが、花は似ている。 新しい葉の展開と共に出てくる球状の集合花がぶら下がる。 左の黄緑の球は 雄花が開く前の状態。 右では一部が咲いている。 |

| モミジバスズカケノキの 雌花 2009.4.18 新宿御苑 | |

|

|

| 多数ある雌しべの先端部は赤い。 |

| ② : 剥がれ落ちた樹皮 2011.7.8 |

|

| 初夏に樹皮が剥がれ落ちる。 剥げかたは様々で、カゴノキのように斑になる場合もあるが、上部はほとんどが剥げて幹が白くなることが多い。 |

| 2008.8.24 | 2011.7.8 |

|

|

| 面白いのは 剥がれ落ちる樹皮の「周囲」や「穴の周り」が白くなること。 裏は全面が黄土色 一色である。 |

|

| 葉 の 形 1999.9.11 |

|

| 落ちていた枝を置いて。 |

| 緑の森 2011.10.12 |

|

| 黄葉したスズカケノキ 2011.11.24 |

|

| 実が生るのも高い所なので うまく撮れない。 |

| モミジバスズカケノキの果実 2001.10.14 |

|

| 集 合 果 2011.2.3 |

|

| 長い花柄に 3~6個付くが、柄の繊維が強靱なためになかなか落ちない。 果実は でこぼこのコアの周囲に無数に付き、球形となっている。 直径 35mm。果実の付け根の周囲に毛が生えており、風で飛ばされる助けとなる。 |

| ② :ふたたび 銀の幹 2010.1.24 |

|

| ようやく落ちた果実 2011.4.8 |

|

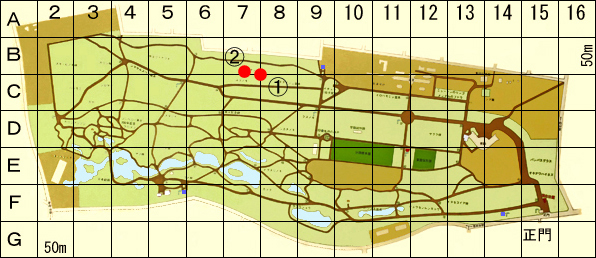

| スズカケノキ の 位 置 |

|

| 写真①: | C7-8 | ● | 10番通りとボダイジュ並木の間 |

| 写真②: | B 7d | ● | 10番通りとボダイジュ並木の間、立て札付き |

| 名前の由来 スズカケノキ Platanus orientaris | |||||||

スズカケノキ : 篠懸の木 |

|||||||

|

| 種小名 orientaris : 東方の、東方原産の という意味 | |

|

| Platanus スズカケノキ属 : 広い の意味 | ||

|

||

| スズカケノキ、モミジバスズカケノキ、アメリカスズカケノキ の比較 |

| 和 名 : | スズカケノキ | モミジバスズカケノキ | アメリカスズカケノキ |

| 分布域 : | バルカン半島 ~ ヒマラヤ地域 |

- (交配種) | 北米東部 |

| 葉の切れ込み: | 深い | 中間 | 浅い |

|

|||

| 樹 皮 : | 剥離する。 白っぽい |

剥離する。 緑白色と暗緑色の斑 |

縦の細かい割れ目。 暗褐色 |

|

|

|

|

| 果実の付き方: | 1本の軸に3~7個 付く | 2~3個 付く | 1個ずつ 付く |

|

|

|

|

| 英語名 : | Oriental plane | London plane | American plane |

| 中国名 : | 法国悟桐 三球懸鈴木 |

懸鈴木 | 美国悟桐 一球懸鈴木 |

| 中国語の「法国」とはフランスのこと。 フランス租界地などにスズカケノキが植えられたためであろう。 「悟桐」はアオギリなので、法国悟桐は フランスアオギリの意味となる。 スズカケノキを表す「懸鈴木」は、日本の「鈴懸」からだろうか? |

| 植物の分類 : | APG II 分類による スズカケノキ の位置 |

| クロンキストの分類では、スズカケノキ科は「マンサク目」に分類されていた。 球状の集合果の形態が似ているためである。 ところが、APG分類では「マンサク目」だった5つの科は様々な場所に分散してしまい、マンサク目はなくなってしまった。 それぞれの植物が独自に変化した結果が、偶然同じような形になっていたわけで、これまで多くの学者が頭をひねって、何百年も掛かって出した結論がかなり変わってしまった。 今回の分類見直しが面白い点でもある。 |

| クロンキスト分類の マンサク目 | → | APG分類 | ||

| フサザクラ科 | → | 真生双子葉類 | キンポウゲ目 | |

| スズカケノキ科 | → | 真生双子葉類 | ヤマモガシ目 | |

| カツラ科 | → | 中核真生双子葉類 | ユキノシタ目 | |

| マンサク科 | → | 中核真生双子葉類 | ユキノシタ目 | |

| ミロタムヌス科 | → | 中核真生双子葉類 | グンネラ目 | |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類) : | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、ヘゴ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、アウストロベイレヤ | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 以前の分類場所 | マンサク目 | フサザクラ科、スズカケノキ科、カツラ科、マンサク科、など | |||||

| ヤマモガシ目 | ハス科、ヤマモガシ科、スズカケノキ科 | ||||||

| スズカケノキ科 | スズカケノキ属 | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群 : | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |