|

|

|||

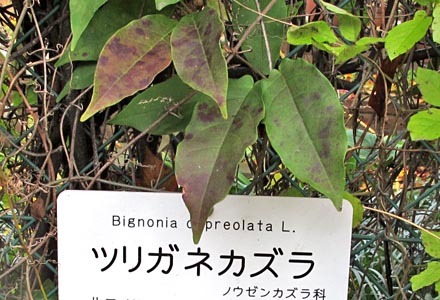

| 科 名 : | ノウゼンガズラ科 Bignoniaceae | |||

| 属 名 : | ツリガネカズラ属 Bignonia L. (1735) | |||

| 別 名 : | カレーカズラ | |||

| 英 名 : | cross vine, quarter vine, trumpet flower |

|||

| 原産地 : | アメリカ合衆国東南部 | |||

| 用 途 : | 観賞用 東京でも地植えで越冬できる |

|||

|

|

|||

| 科 名 : | ノウゼンガズラ科 Bignoniaceae | |||

| 属 名 : | ツリガネカズラ属 Bignonia L. (1735) | |||

| 別 名 : | カレーカズラ | |||

| 英 名 : | cross vine, quarter vine, trumpet flower |

|||

| 原産地 : | アメリカ合衆国東南部 | |||

| 用 途 : | 観賞用 東京でも地植えで越冬できる |

|||

| 有名な「メンデルのブドウ」のところ。 管理地との仕切りである低い金網に絡まっている。 |

| 柵に絡まるツリガネカズラ 2012.1.25 |

|

| 葉の様子 |

|

| 3枚がひと組の「三出複葉」なのだが、中央の小葉は巻きひげとなっていて2枚のように見える。 |

|

| 観察できていないが、蔓の先が吸盤になって吸い付くので、ワイヤなどがないコンクリートの壁でも壁面緑化に使えるそうだ。 |

| 花 2007.5.13 |

|

| 京都植物園のパーゴラ。 花付きは良いが、好き嫌いがあるだろう。 |

|

| 花は昨年の枝から出る。 外側には細かな毛が生えており、色が濃い。 先端は5つに分かれ、内側は黄色い部分が多い。 この色が「カレー・カズラ」の所以だろう。 カレーの香りがするわけではない。 果実はまだ見たことがない。 |

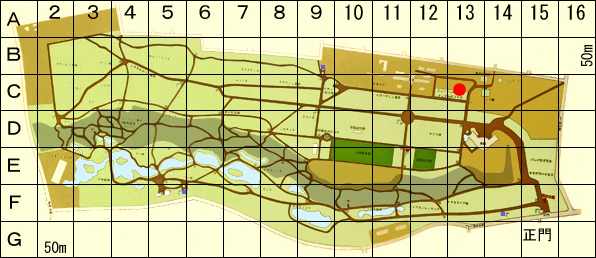

| ツリガネカズラ の位置 |

|

| C13 ab | ● | 10番通り右側、メンデルのブドウ のところ、 フェンス |

| 名前の由来 Bignonia capreolata Linn. | |

ツリガネカズラ 釣鐘蔓 : 釣り鐘型の花が咲くつる植物 |

|

|

| 種小名 capreolata : 「巻き鬚のある」という意味。 | |

|

| ツリガネガズラ属、 Bignonia属 : | |

|

| 英語名 cross vine, quarter vine | ||

|

||

英語名 trumpet flower |

||

|

| ノウゼンカズラ科 : Bignoniaceae | ||||

|

||||

| ノウゼンガズラ(凌霄花) : Campsis grandiflora K.Schum. (1894) | ||||

| ← Bignonia grandiflora Thunberug (1784) | ||||

|

| 参 考 | ||||

アメリカノウゼンガズラ(アメリカ凌霄花) : |

||||

| Campsis radicans Seem. (1867) ← Bignonia radicans L. (1753) | ||||

|

||||

ヒメノウゼンガズラ(姫凌霄花) : |

||||

| Tecomaria capensis Spach (1840) ←Tecoma c. Lindl. (1827頃) ← Bignonia c. Thunb. (1800?) |

||||

|

||||

| 植物の分類 : | APG II 分類による ツリガネカズラ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類) : | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、ヘゴ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群 : | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| 以前の分類場所 | ゴマノハグサ目 | モクセイ科、ゴマノハグサ科、キツネノマゴ科、ゴマ科、 ノウゼンカズラ科、など。 APGではシソ目に統合された。 |

|||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| シソ目 | モクセイ科、イワタバコ科、ゴマノハグサ科、キツネノマゴ科、 ゴマ科、クマツヅラ科、ノウゼンカズラ科、シソ科、キリ科、など |

||||||

| ノウゼンカズラ科 | ツリガネカズラ属、キササゲ属、キリモドキ属、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 −植物名の由来− 高橋俊一 五十音順索引へ |