| ツ ツ ジ ★ コレクション |

| 科 名 : | ツツジ科 Ericaceae |

| 属 名 : | ツツジ属 Rhododendron Linn. ( 1753 ) |

| 植物園には各所にツツジが植えられているが、サクラ林が終わる場所、4本大楠の手前に「ツツジ園」がある。 まず、2013年に撮影した 一部の種を掲載する。 残りは また来年に。 |

| 原産地や種類別にロープで区分けされているので、区画番号を付け ■色の小見出しでリストを作った。 園内にはほかにも各所にツツジがあるが、場所別にするよりも 種類別に並べた方が分かり易いので、ツツジ園コーナーに続けて

■色の小見出しで リストアップし、備考欄に場所を記載した。 ツツジの学名も難しいが、例によって まず 『GRIN』 の学名を基準に、次に『 INDEX Kew』、 さらには各種事典を参考にした。 解説については 『園芸植物大事典/小学館』(1994)のツツジ属、国重正昭/竹内照雄 両氏による記述が詳しいので 各所で引用させていただくが、遺伝子解析が進んだ現在では、分類や学名が違ってきているかもしれない。 |

| ツツジの原種 および 園芸品種 |

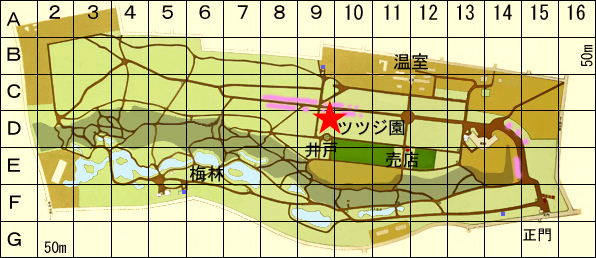

| ツツジ園 の 位 置 |

|

| D 9 ~ D10 | ★ | 20番通り と 30番通りの間 |

| ツツジ園★の 区画番号 |

|

| 区画 ❶ 台湾産 コーナー | :サクラ林側入り口の 手前 | |||

| 名称・花の撮影日 | 学 名 | 花 ・ 葉 | 備 考 | |

| ケシベツツジ 毛蘂 |

R. lasiostylum (1913) |

GRIN にある | ||

| ケシベツツジ 変種 ウライツツジ 烏来? |

R. laslostylum var. kanehirai |

|||

| キンモウツツジ 金毛 2013.4.28 |

R. oldhamii Maxim. (1870) |

|

GRIN にある 葉などの毛が 黄色いため |

|

| シカヨウツツジ 志佳陽 |

R. sikayotaizanensis (1939) |

GRIN には無し INDEX Kew にはある 台中 志佳陽大山で採取されたため |

||

| ナカハラツツジ 中原 |

R. nakaharae (1908) |

GRIN にある 記載は nakaharai 中原 げん氏を顕彰 別名:タイワンアザレア |

||

| ナンオウツツジ | R. breviperulatum (1913) |

GRIN には無し INDEX Kew にはある |

||

| R. は Rhododendronの略、 以下同様 | ||||

| 区画 ❷ ヒラドツツジ コーナー | : サクラ林側入り口の手前 左側 |

| ツツジ園★の 区画番号 ❷ ヒラドツツジ |

|

| ヒラドツツジ R. x pulchrum はその名の通り 長崎県平戸市に由来する。 |

| 平戸市は江戸時代に貿易港として栄えた町であり、貿易船と共に 沖縄のケラマツツジ [R. scabrum]や 中国のタイワンヤマツツジ [R.simsii]が早くから紹介され

武家屋敷に植栽されて、日本産のモチツツジ 、キシツツジ との間で自然交雑が起こった。 その中から 1951年(昭和26年)以降に選抜されて、ヒラドツツジとして 300近い品種が命名されている。 世界中で最も大型のツツジのひとつといえる。 『園芸植物大事典/小学館』 ヒラドツツジの要約 |

| 雑種名 pulchrum は 「美しい」の意味。 なお GRIN には、ヒラドツツジは サツキ R. indicum と リュウキュウツツジ R. mucronatum の交雑、と明記されている。 |

| 名 称 | 学 名 | 花 ・ 葉 | 備 考 | |

| ヒラドツツジ 園芸品種 シュンセツ 春雪 2013.4.23 |

R. x pulchrum cv. Shunsetsu |

|  | R. x pulchrum は GRINにある |

| ヒラドツツジ 園芸品種 センエオオムラサキ 千重大紫 2011.4.29 |

R. x pulchrum cv. Sen-e- ohmurasaki |

| オオムラサキツツジの八重品種 ⑧:メタセコイアの前にもある |

|

| ヒラドツツジ 園芸品種 タイホウ 大鳳 2013.4.23 |

R. x pulchrum cv. Taihou |

|

|

|

| ヒラドツツジ系 その他の場所 | ||||

| 名称 | 学 名 | 花 ・ 葉 | 備 考 | |

| ヒラドツツジ 園芸品種 オオムラサキ 大紫 2009.5.5 |

R. x pulchrum cv. ohmurasaki |

|

⑤: | ⑧: |

| 20番通り ツツジ園を過ぎて、標識23番の先 両側が、オオムラサキの植え込みとなっている。 | メタセコイアの前 千重大紫もある その他いたる所に |

|||

| ハナショウブ池 | マツ林入口 | |||

|

|

|||

| ヒラドツツジ 平戸 ( 雑種 ) 2011.4.5 |

R. x pulchrum |  |

⑥: | |

| 日本庭園からの階段をのぼった所 GRIN にある |

||||

|

||||

| 区画 ❸ オオヤマツツジ コーナー | : サクラ林側入り口の すぐ右側 |

| ツツジ園★ の区画番号 ❸ オオヤマツツジ |

|

| オオヤマツツジの名は、過去にヤマツツジ R. kaempferi の地方変種と考えられていた事に由来する。 植物園の名札や『朝日百科/植物の世界』では R. transiens で、独立した種としている。 違いはヤマツツジの雄しべが通常5本なのに対して、(6~)10

本。 種小名 transiens は、「間種を作る」 つまり 雑種ができやすいという意味である。 |

| 名称 | 学 名 | 花 ・ 葉 | 備 考 | |

| オオヤマツツジ 大山 2013.4.18 |

R. transiens (1922) |

|

|

GRIN には無し INDEX Kew にはある |

| オオヤマツツジ 品種 シロバナ オオヤマツツジ 白花大山 2013.4.18 |

R. transiens f. Shirobana- oyamatsutsuji |

| 花弁の先が丸い | |

| オオヤマツツジ 園芸品種 エドハナビ 江戸花火 2013.4.28 |

R. transiens cv. Edohanabi |

|  |

萼が花弁と同型の二重咲き 花が多すぎて、二重の様子がわかりにくい |

| オオヤマツツジ 園芸品種 シラタキ 白滝 2013.4.28 |

R. transiens cv. Shirataki |

|

|

二重咲きだが、萼が「半花弁化」したもので、非常に珍しい |

| オオヤマツツジ 園芸品種 チョウトン 朝暾 |

R. transiens cv. Chôton |

|||

| オオヤマツツジ 園芸品種 ニシキノツカサ 錦の司 2013.4.18 |

R. transiens cv. Nishikinotsukasa |

|

白、赤紫の単色と 絞りが枝変わりに |

|

| オオヤマツツジ 園芸品種 ニシキノツカサ フクリン 錦の司覆輪 |

R. transiens cv. Nishikinotsukasa fukurin |

|||

| オオヤマツツジ 園芸品種 ムラサキザイ 紫ザイ |

R. transiens cv. Murasakizai |

|||

| オオヤマツツジ 園芸品種 ヤマンバ 山姥 |

R. transiens cv. Yamanba |

|||

| オオヤマツツジ系 その他の場所 | ||||

| 名称 | 学名 | 花 ・ 葉 | 備考 | |

| オオヤマツツジ 園芸品種 アスカガワシボリ 飛鳥川絞 |

R. transiens cv. Asukagawashibori |

10番通り 左側 イロハカエデ並木 |

||

| オオヤマツツジ 園芸品種 アスカガワ 飛鳥川 2013.4.13 |

R. transiens cv. Asukagawa |

|

⑧:70番通り メタセコイアの前 |

|

| オオヤマツツジ 園芸品種 ハツシモ 初霜 2013.4.13 |

R. transiens cv. Hastushimo |

|

⑧:70番通り メタセコイアの前 飛鳥川と隣り合わせ |

|

| 区画 ❹ モチツツジ コーナー | : サクラ林側入り口の すぐ左側 |

| ツツジ園★ の区画番号 ❹ モチツツジ |

|

| モチツツジの名は、葉や萼などに腺毛があって ネバネバする事に由来する。 しかし 種小名の macrosepalum はその特徴を捉えたものではなく、「萼片が長い」という意味である。 |

| 区画 ❺ 琉球ツツジ コーナー | : サクラ林側入り口の 左手 |

| ツツジ園★ の区画番号 ❺ リュウキュウツツジ |

|

| リュウキュウツツジの名は、沖縄諸島に由来するものだが、本州や四国にもあるようだ。 GRIN では、独立した種となっているが、以前はモチツツジとの雑種と考えられていため、小石川植物園の名札は R. x

mucronatum である。 モチツツジと同様に新芽などに腺毛があり、近縁と考えられている。 種小名 mucronatum は、「微凸頭の」。 おそらく 葉の形状を捉えたものだと思うが、はっきりしない。 |

| 名称 | 学名 | 花 ・ 葉 | 備考 | |

| リュウキュウツツジ 琉球 |

R. mucronatum (1834) |

園には植栽無し | GRIN にある |

|

| キシツツジ 岸 |

R. ripense (1908) ↓ R. mucronatum var. ripense |

GRINでは リュウキュウツツジの変種 和名は、川岸に生えるところから |

||

| リュウキュウツツジ 園芸品種 シロリュウキュウ 白琉球 |

R. x mucronatum cv. Shiroryukyu |

|||

| リュウキュウツツジ 園芸品種 シラユキ 白雪 2013.4.28 |

R. x mucronatum cv. Shirayuki |

|  | |

| ヒラドツツジ 園芸品種 ユキドウジ 雪童子 2013.4.28 |

R. x pulchrum cv. Yukidouji |

|

|

ヒラドツツジ系が紛れ込んでいる 確かに雰囲気が違う |

| リュウキュウツツジ 園芸品種 ナンキンムラサキ 南京紫 2013.4.28 |

R. x mucronatum cv. Nankinmurasaki |

|

|

|

| リュウキュウツツジ 園芸品種 キョウカノコ 京鹿の子 2013.4.28 |

R. x mucronatum cv. Kyoukanoko |

|

|

大きく絞りがはいったもの以外に、ほぼピンク一色や赤紫もある |

| リュウキュウツツジ 園芸品種 オビキシボリ 尾引絞 |

R. x mucronatum cv. Obikishibori |

|||

| リュウキュウツツジ 園芸品種 フジマンヨウ 藤万葉 2013.4.3 |

R. x mucronatum cv. Fujimanyo |

|

|

雄しべが 花弁化したもの 花弁は5枚 |

| リュウキュウツツジ系 その他の場所 | ||||

| 名称 | 学名 | 花 ・ 葉 | 備 考 | |

| リュウキュウツツジ 園芸品種 セキデラ 関寺 2013.4.28 |

R. mucronatum cv. Sekidera |

|

|

20番通り沿い。 ツツジ園入口よりも手前 |

| リュウキュウツツジ 園芸品種 ウスヨウ 薄葉 2013.4.28 |

R. x mucronatum cv. Usuyou |

|

20番通り沿い。 ツツジ園入口よりも手前 | |

| 名前の由来 ツツジ Rhododendron |

| ツツジ属・科 躑躅 : | ||||||

|

| Rhododendron 属 : バラの木 の意味 | |||||

| |||||

| Ericaceae : | |||

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による ツツジ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| 以前の分類場所 | ツツジ目 | キリラ科、ツツジ科、リョウブ科、イチヤクソウ科、など | |||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| ツツジ目 | サガリバナ科、ツバキ科、カキノキ科、ツツジ科、エゴノキ科、など | ||||||

| ツツジ科 | ホツツジ属、エリカ属、ネジキ属、アセビ属、ツツジ属、など多数 | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |