|

|

|||

| 科 名 : | ウコギ科 Araliaceae | |||

| 属 名 : | ヤツデ属 Fatsia Decne. et Planch. (1854) |

|||

| 英語名 : | fatsi , fatsia , paperplant | |||

| 中国名: | 八角金盤 ba jiao jin pan | |||

| 原産地 : | 本州から沖縄までと、朝鮮半島 | |||

| 用 途 : | 庭木 | |||

|

|

|||

| 科 名 : | ウコギ科 Araliaceae | |||

| 属 名 : | ヤツデ属 Fatsia Decne. et Planch. (1854) |

|||

| 英語名 : | fatsi , fatsia , paperplant | |||

| 中国名: | 八角金盤 ba jiao jin pan | |||

| 原産地 : | 本州から沖縄までと、朝鮮半島 | |||

| 用 途 : | 庭木 | |||

| 誰でも知っている「ヤツデ」。これほどわかりやすい由来はないかと思いきや、じつは「八つ手」は珍しいのである。そのわけは、後半の名前の由来で。 園内には林内の日陰に 何カ所か生えている。 |

| ①:常緑樹林内のヤツデ 2014.1.21. |

|

| 20番通りの右側の林内で、背が低いので気がつかない。 幹の太い所は7センチ。横に伸び続けて、5m以上になっている! 名札があるのは、ここと 分類表本園たげのような気がする。 |

| ②:標識37番 2014.10.29. |

|

| 上の段のかなり奥。ヤマザクラの根元に生えたヤツデ。 |

| ③:島池のほとりのヤツデ 2014.5.15. |

|

| 新しい芽が伸びて、すべての葉が大きくなった状態。 |

| ④:分類表本園 2014.5.15. |

|

| ほとんど枝分かれしないヤツデの樹形は まさに このイメージで、常緑樹林内の ①のように、枝分かれしながら太い「幹」が横に伸びている姿は 予想外だ。 |

| 幹の様子 2013.4.23. | |

|

|

| 今年枝は緑色で毛が付いている。次第に落ちるが色も褐色になっていく。葉の基部は 托葉が葉柄と合着して鞘状に変化し、茎を抱く。 |

| 二年目の葉の基部 2014.3.16. |

|

| 幹に付く部分は線状(三日月型)だが、二年目になると基部が木質化したように褐色になり、外観は異様な状態となる。 |

| 2014.4.4 毛の多い 新芽 2013.4.4 | |

|

|

| 次の写真も同じ頃に撮影したものだが、年によって、また 場所や個体によって早い遅いがあるのは当然。 |

|

| 仮軸分枝 | |

| ヤツデの花序は幹の先端に付く(前掲写真左の縦の軸、右写真の左下にある軸)。 そのため、新しい芽は直下の葉腋から伸び出す。腋芽が伸びるのだから「側枝」なのだが、やがて

ほぼ真っ直ぐ上に伸びて、主軸の代わりになる。 これを「仮軸分枝」と呼ぶ。 主軸が折れたり切られた場合に、先端に近い腋芽が伸び出す現象は普通に見られ、これも仮軸分枝である。 |

|

| ▲より上が今年伸びた新しい「側枝」。まだ 昨年の花序軸が残っている。芽鱗の落ち跡が明瞭なので、一年間の伸びが判りやすい。 |

| 2014.4.4 毛だらけの新葉 2013.4.4 | |

|

|

| 数枚の葉が、ほぼ同じ大きさのまま一斉に伸び出す。 |

| 展 葉 2011.4.15. |

|

| 葉の裏だけではなく、初めは表側にも少し毛が付いているが、やがて落ちて艶のある葉となる。 次の写真も同じ日の別の個体。 |

|

| 伸びが止まった状態 2014.7.18. |

|

| 初めに出る葉が大きく 葉柄も長くなって、順次 小さく・短いままとなる。どの葉にも日が当たるような工夫である。 |

| ゆずり葉 2014.4.4. |

|

| 昨年の伸びから丁度1年が経った状態。2年間付いていた葉は垂れ下がり、黄色くなり始めている。 |

| 二年後の葉の基部 再掲 2014.3.16. |

|

| 幹に付く部分は線状(三日月型)だが、1年を過ぎると次第に基部が木質化したように褐色になり、外観は異様な状態となる。 |

| 伸びた花序 2013.11.2. |

|

| 秋になると枝の先端に花序が付く。たくさんの丸い散形花序が円錐状に集まった複合花序で、それぞれ「小苞」に包まれている。 |

| 総 苞 2011.11.3. |

|

| 花序全体を包んでいた 2枚の総苞には、「三手」の葉が付いていた。苞は葉が変化したもので普通は葉身が無いが、これなら、その由来がよくわかる。また

それぞれの散形花序は、「小苞という葉」の腋に付いている、と考えることができる。 ヤツデの場合、総苞は長く残るが小苞はすぐに落ちる。つぼみも茶色の毛に覆われている。 |

|

| 伸び出した花序 2013.10.30. |

|

| この株は幼木で、思いの外 すべての葉柄が伸び、ぽっかりと空いた中央に小さな主役が登場してきた。 |

| 小苞葉 2013.11.2. |

|

| つぼみの毛は ひとつひとつの小花に付く「小苞葉」であった。 |

| 開 花 2014.10.29. |

|

| 花は花序の先端から咲き出す。 |

| 開花の様子 2011.11.3. |

|

| 形は円錐形になるが、大きな花序では複数回 枝分かれする。順次咲いていくので、つぼみ・雄花期・雌花期・結実済み が同居する。 |

| 雄花期 2008.11.24. |

|

|

| 萼は基部の黄緑の部分だそうで、分かれてはいない。5枚の白い花弁はすぐに反り返る。雄しべも5本。黄色い「花盤」にキラキラとした蜜がしみ出していて、これにハエやアリなどがたかる。この時点では、中央の雌しべは伸び出していない。 花弁が落ちると一時的に無性期になる。 |

| 雌花期 2012.12.1. |

|

|

| 5本前後に分かれた柱頭が伸び出して雌花期になると、ふたたび蜜がしみ出てくる。 筑波植物園で |

| 結 実 2004.12.23. |

|

| 果実序 2014.2.23. |

|

| 2月14日の大雪で折れてしまった果序。実が付くのは主に軸の先端部である。細かく側生していた花序は 雄性であるため。 |

| まだ未熟の果実 2013.4.4. |

|

| 成熟大となって果実の重みで垂れ下がった果序。冬に咲くだけに、色はまだまだ緑色。すでに今年の芽が動き出している。5月には成熟して黒くなる。 |

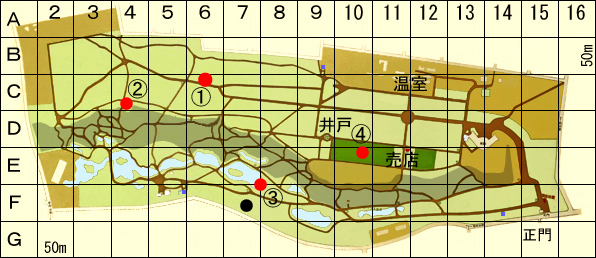

| ヤツデの 位 置 |

|

| 写真①: | C6 ab | ● | 20番通り 左側 |

| 写真②: | E78 | ● | 標識37手前 左側 |

| 写真③: | C4 b | ● | 標識75 右側 島池のほとり、エノキの下 |

| 写真④: | E10c | ● | 分類表本園 井戸側 中央から2列目 右側 |

| ● | その他 各所 |

| 名前の由来 ヤツデ Fatsia japonica | |||

ヤツデ 八つ手 : 葉の切れ込みが多い の意味 |

|||

|

| 高さは 約1.5m。 | 外側ほど大きい 2014.7.15. |

|

|

|

|

| 別名 テングノハウチワ 天狗の羽団扇 | |||

|

|||

種小名 japonica : 日本原産の |

|||

|

|||

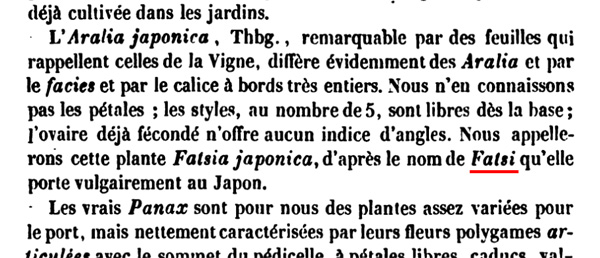

ヤツデ属 Fastia : 日本語の 八 に由来する |

|||

|

|||

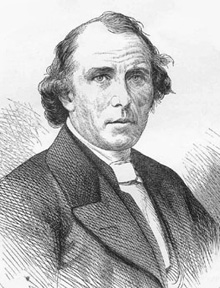

| Joseph Decaisne | Émile Planchon |

|

|

|

|

|

| HATHI TRUST より。カリフォルニア大学の本を Google がスキャンしたもの。 |

|

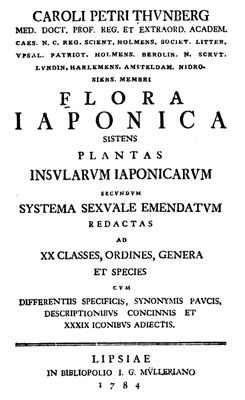

| 日本植物誌 の Ha と Fa |

| 1784年に刊行された『日本植物誌』では、「Ha」を「Fa」と表記している。 |

| 『日本植物誌』では 多くの植物の項目に「和名」が書かれているばかりでなく、序文の中で 5ページにわたって名前(和名)についての説明がある。 |

| ミネソタ大学セントポール・キャンパス図書館の本を Googleがデジタル化したもの |

|

| 調べてみると、「江戸時代には ” は ” を ” ふぁ ” と発音していた」ことは、定説となっているようだ。 |

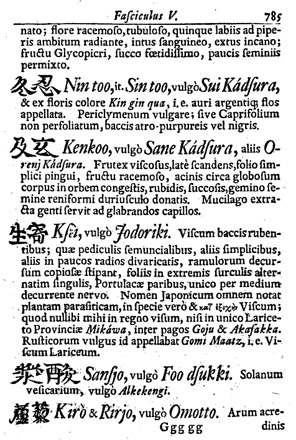

| 来日にあたってツュンベリーが参考にしたのが、ケンペルの『異邦の魅力』である。ドイツ出身の エンゲルトベルト・ケンペルは、チュンベリーが来日する

85年も前に長崎にやってきて、二度の江戸参府で 徳川綱吉にも謁見している。 帰国後に著した『廻国奇観』 Amoenitates Exoticaeの第5章を 日本の植物に当て、何種類もの和名・別名だけでなく、漢字まで書かれている。 |

| 『廻国奇観』 Amoenitates Exoticarum | |

|

|

| リヨン市図書館の本を Googleがスキャンしたもの |

この本のおかげで、ツュンベリーは事前に日本の植物について、かなりの知識を持っていた。自書『日本植物誌』で和名にこだわったのも、ケンペルの影響が大きいだろう。 |

| ウコギ科 Araliaceae : | ||

| ||

| タラノキの葉 | タラノキの幹 直径4cm | |

|  | |

| ウコギ科 五加木 科 : | ||

| ||

| 薬草園のウコギ | ウコギのトゲ | |

|  | |

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による ヤツデ の位置 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| 以前の分類場所 | セリ目 | ウコギ科、セリ科 | |||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | ||||||

| セリ目 | セリ科、ウコギ科、トベラ科、など | ||||||

| ↓ | ウコギ科 | タラノキ属、ウコギ属、フカノキ属、ヤツデ属、ハリギリ属、キヅタ属など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||

|

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |