|

|

|||

| 科 名 : | ミソハギ科 Lythraceae | |||

| 旧科名: | ザクロ科 Punicaceae | |||

| 属 名 : | ザクロ属 Punica Linn. (1735) | |||

| 中国名 : | 石榴 shi liu | |||

| 原産地 : | イラン高原を中心とした小アジアから アフガニスタン、ヒマラヤにかけて | |||

| 用 途 : | 奈良・平安時代には渡来したと言われているが、長い間 薬用、観賞用として栽培されていた。 近年では園芸品種の大きな実を、生食・ジュース・香料・着色料として使われるが、日本での栽培は少ないそうだ。 |

|||

|

|

|||

| 科 名 : | ミソハギ科 Lythraceae | |||

| 旧科名: | ザクロ科 Punicaceae | |||

| 属 名 : | ザクロ属 Punica Linn. (1735) | |||

| 中国名 : | 石榴 shi liu | |||

| 原産地 : | イラン高原を中心とした小アジアから アフガニスタン、ヒマラヤにかけて | |||

| 用 途 : | 奈良・平安時代には渡来したと言われているが、長い間 薬用、観賞用として栽培されていた。 近年では園芸品種の大きな実を、生食・ジュース・香料・着色料として使われるが、日本での栽培は少ないそうだ。 |

|||

| トップの写真は、下の段の目立たない位置に植えられている 栽培品種:③ 。八重で花弁の周囲に白の斑がはいる。 |

| ①:樹 形 2011.6.5. |

|

| 30番通り、標識36番から奥を見ている。典型的な低木の樹形で、高さは 4m弱。栽培すると、時に高くなることがあるそうだ。この木にはトゲらしいものは

見あたらない。 少し先に、弱ってほとんど枯れそうな木が もう一本ある。 |

| ②:枯れそうなザクロ |

|

| ③:下の段の園芸品種 2007.6.24. |

|

| 2本あるが、無名の品種で 名札は付いていない。 |

| ③:ザクロの生え方 2013.10.3. |

|

| 高木のような主幹はなく、根際から何本もの太い幹が出ている。 |

| ③:樹皮の様子 2013.10.3. | |

|

|

| 左は一年目の徒長枝で、夏に肥大して樹皮に裂け目ができた状態。 右は古い幹で 部分的に剥げ落ちる。 |

| 葉の様子 2013.6.18. |

|

| 薄手でツヤのある葉。この写真では どのような付き方をしているか、よく分からない。 |

| 短枝に付く葉 |

|

| 短枝はほとんど伸びず、葉は密にまとまって付く。(束生) |

| 長枝 |

|

| 前年枝の先端附近から伸び出す長枝は、十字対生がはっきりしている。 |

| まれに 互生となる |

|

| ①:花の様子 2013.6.18. |

|

| 原則として、頂部附近から伸び出した枝の先端に花が付く。そのため、花後に刈り込むと翌年は花が咲かない。しかし、短枝に付くこともある。 |

| つぼみの様子 2013.6.18. |

|

| 萼は革質で子房壁と連続しており、果実に最後まで残る。事典によると先端は 5~8裂。 |

| 標準の6裂 花弁が落ちた後で 8裂 | |

|

|

| 花弁の枚数は 通常6枚 |

|

| 花弁数も やはり 5~8枚の幅がある。しっかりした雌しべのある「両性花」と、雌しべが退化している「雄花」とがある。 |

| ①:重さで垂れ下がる実 2013.10.3. |

|

| ①の木には実が生るが、2013年は わずか2個。 |

| ザクロには複数の心皮があって、その特殊な構成は果実を切断しないとわからない。 複数の ”心皮” がある場合、種子の付き方は様々であっても、全体としては放射形に配列されることが多い。 |

|||||

|

|||||

| ところが、ザクロは上下二段になっており、しかも上下で種子の付く位置が違う。 |

| 上下の境目 |

|

| 外から内部は見えないので いい位置で切れなかったが、斜め下半分が 中心軸に種子が付く「中軸胎座」、上部は子房壁側に種子が付く「側膜胎座」となっている。 (カーソルを乗せると 境目を表示する) |

| 上部の横断面(側膜胎座) |

|

| 6室が放射状になっている。種子が付いている台(胎座)は 子房の周囲から隆起しているので 「側膜胎座」。 下部の断面も、その構造がわかる位置でうまく切れなかったので割愛するが、タチバナの果実と同じ「中央胎座」となっている。 |

| 果実の先端部 |

|

| 花弁があった部分。 雄しべや花柱までが残っている。 |

| 種 子 |

|

| 食べている部分は汁の多い「外種皮」で、それを取り去ると、一般的な「種子」のイメージである硬い種皮(内種皮)に包まれたタネとなる。サイズはまさに 米粒大。 |

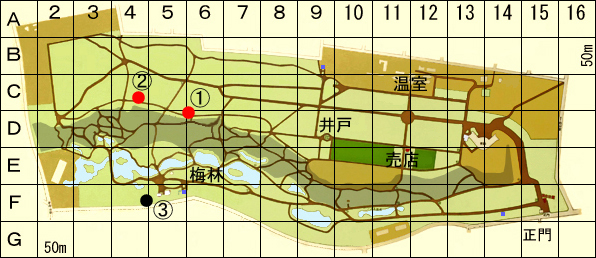

| ザクロ の 位 置 |

|

| 写真①: | D6 a | ● | 30番通り右側、標識35と36の間 |

| 写真②: | C4 d | ● | 30番通り右側、標識36の先 |

| 写真③: | F4 cd | ● | 70番通り左手、塀の近く |

| 名前の由来 ザクロ Punica granatum |

| 和名 ザクロ : 漢名による | |

|

| 漢名 安石榴 : | |

|

| 種小名 granatum : 粒状の | |

|

| Punica 属 : | ||||||

|

| ミソハギ 科 : | |

|

| ミソハギ 2001.6.30. | |

|

|

|

| 植物の分類 : | APG II 分類による ザクロ の位置 |

| クロンキストの分類では、フトモモ目の中で「ザクロ科」として独立していたが、ヒシ科やハマザクロ科とともに、ミソハギ科の下の属に変更された。 |

| 原始的な植物 |

| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||

| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||

| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||

| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||

| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||

| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||

| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||

| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||

| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||

| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||

| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||

| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||

| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||

| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||

| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||

| バラ目 群 : | |||||||

| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||

| 以前の分類場所 | フトモモ目 | ミソハギ科、ヒシ科、フトモモ科、ザクロ科、ノボタン科、など | |||||

| フトモモ目 | シクンシ科、ミソハギ科、アカバナ科、フトモモ科、ノボタン科、など | ||||||

| ミソハギ科 | ミソハギ属、サルスベリ属、ザクロ属、ヒシ属、ハマザクロ属、など | ||||||

| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||

| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||

| キク目 群 : | |||||||

| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||

| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||

| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||

| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |

| 小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |