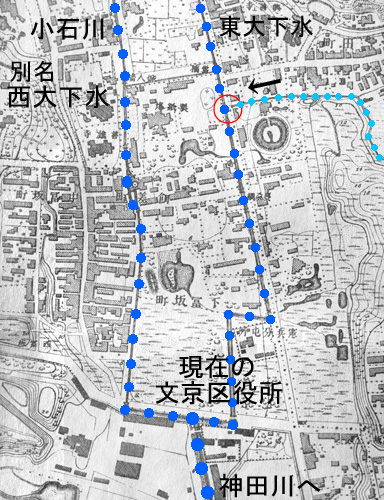

| 谷端川 (小石川) の支流を歩く |

|

| 東大下水の支流 -2 |

|

|

|

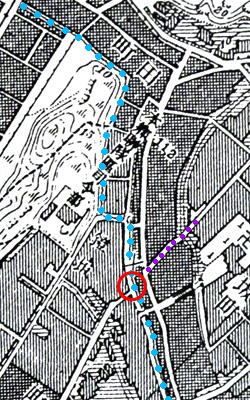

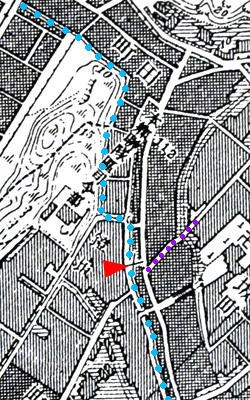

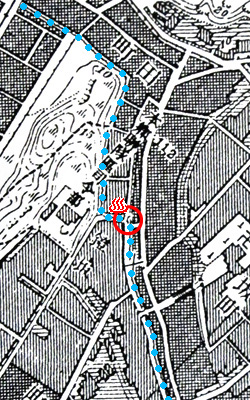

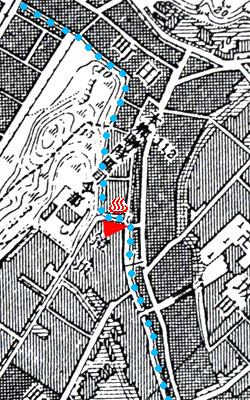

炭団坂 から 現在の白山通り まで

|

写真の撮影は 主に 2012年 5月

|

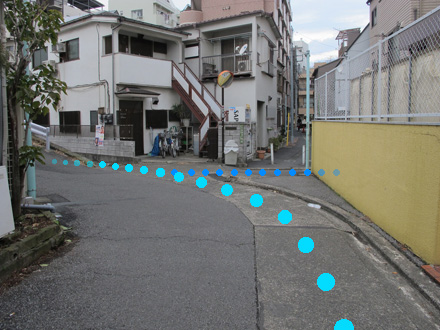

| 炭団坂の入り口 |

川の左側 |

|

← ○

左 |

| 東大下水脇の道から 坂下までは 20m以上ある。 |

|

|

|

| 炭団坂 (現在は階段) |

|

|

|

| 階段の途中から 下を見る |

|

| 坂の途中に敷地への入り口があるのは不思議ではないが、何と 急な階段で下りている。 |

|

| 坂上から |

|

高低差が大きいだけに 階段の長さも長い。 踊り場に区の説明板。

左の石垣は 恐らく明治時代のもので、その時に 階段が整備されただろうか? |

|

|

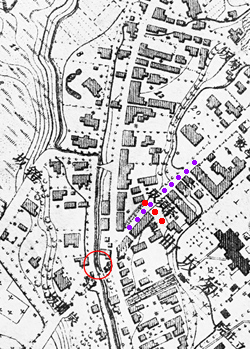

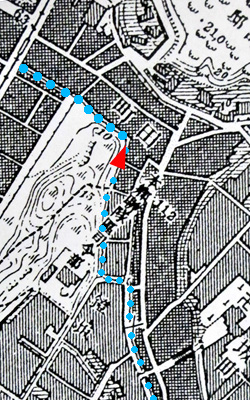

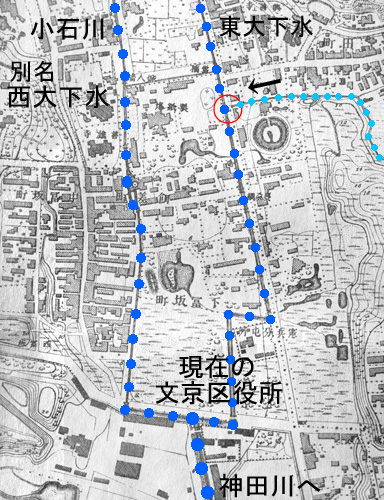

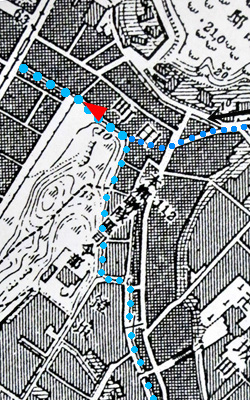

特記無き地図■は 1921年(大正10年)発行

| 炭団坂 |

|

| 南東 |

「ここは炭団などを商売にする者が多かった」 とか 「切り立った急な坂で転び落ちた者がいた」 ということから付けられた といわれている。

台地の北側の斜面を下る坂のためにじめじめしていた。今のように階段や手すりがないころは、特に雨上がりには 転び落ちて炭団のように泥だらけになってしまったことであろう。 |

|

|

|

|

|

|

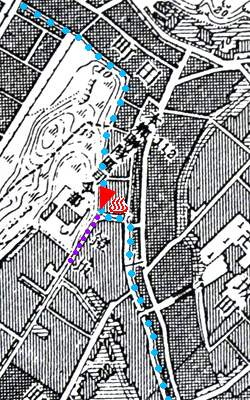

川の右手 |

|

梨木坂 |

○ →

右 |

菊坂へ抜ける 階段

|

|

菊坂から。 梨木坂は狭い道だが 車が通る |

| 坂の途中、下の敷地へのアプローチ階段 |

|

| 見た目には 45度ぐらいの急階段。 今は使われていないので、別ルートの通路が確保できたようだ。 |

|

|

|

| 梨木坂 |

|

・ 昔 梨の大木があった 『御府内備考』

・ 戸田茂睡が付近に住んで 梨本と称した

『南向茶話』

・ 付近の菊の栽培がこのあたりから

なくなるので 「菊なし坂」から |

| 1883年(明治16年)測量の 5千分の1地図では、「奈須坂」 となっており、上記のどの説にも合致しない。 |

| 奈須坂 |

|

| 範囲は前掲地図の一部分で、スケールも異なる。 |

|

|

|

|

|

|

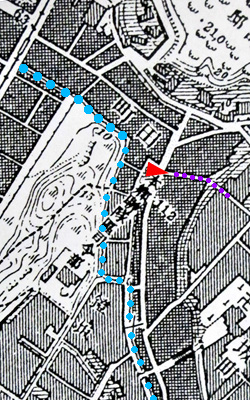

川の跡を利用した バイク置き場 |

| ▶ |

→

右 |

|

|

|

|

|

|

化粧積みの石垣。 昔の川はもう少し下を流れていたのだろう。 |

|

|

|

| 下流を見る |

|

上流を見る |

|

|

| 川の跡利用 |

|

ここは昔 交番だったのか? 菊坂側にあったのかもしれない。

バイクの月極駐車場だから、私有地である事は間違いない。 |

|

|

|

|

| 一葉の井戸の入り口 |

川の左側 |

|

←

左 |

◀ |

| 人が立っている所 |

|

|

|

|

| 一葉の井戸の入り口 |

|

菊坂といえば 樋口一葉。 そして 必ず登場する 一葉の井戸。 旧川沿いの道から路地をはいった奥で、案内板などがないために わかりにくい。

「観光地」にはしたくない、「人が来すぎると困る」という 住民の意向なのだろう。 |

|

|

|

|

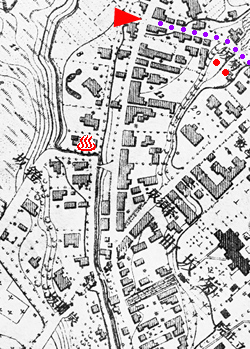

| (仮称) 菊水橋 があった場所 |

|

川が直進していたとしてもおかしくないが、ここで左に曲がって崖下に出る。

左側角の「菊水湯」は明治中期の開業だそうなので、「菊水橋」の仮称は近年になってからのもの。 |

|

|

| (仮称) 菊水橋 |

|

|

|

|

|

|

|

川の右側 |

(仮称) 菊水坂 |

| ▶ |

→

右 |

|

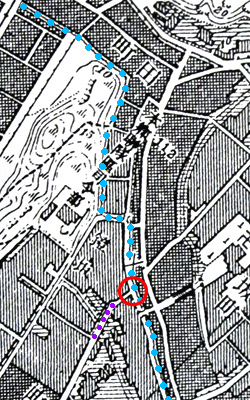

現在は階段だが、1883年(明治16年)測量

の地図では坂だった。(右下の地図)

木造三階建てが 現存している。 上の菊坂から見ると 二階建て。 |

| 川上を振り返る |

|

| ここも 一目で、 昔 川だった場所がわかる。 |

|

|

| (仮称) 菊水坂 |

|

| (仮称) 菊水坂 |

|

1883年(明治16年)測量の 5千分1地図

範囲は前掲地図の一部分でスケールは異なる。 この時点では 菊水湯はなかったろう。 |

|

|

|

|

|

| 川に沿って左に曲がる |

| 菊水湯 |

|

| 道の奥は上り坂となっている。 |

|

|

|

古い銭湯が 川の側にあるわけ :

昔は太い下水道管が整備されていなかったので、川に直接放水するためだった。 浴槽は通常 道路より高い位置にあるため、細い下水管に大量の排水をすれば、水圧で付近のマンホールから溢れる事になる。 |

|

|

|

|

|

|

| 左 : 鐙 坂 |

|

台地に突き当たって 川は右に折れる。 この先右側は川沿いの道が無く、大下水の流れだけが 右京山の裾野をまいていた。

左が鐙坂。 T字路の部分が 川の流れに逆らって高くなっているのは、いつの時点かはわからないが、坂の傾斜を緩くするために ここのレベルを高くして、なで付けたものだろう。 |

| 鐙 坂 |

川の左側 |

|

|

大谷石の塀の前に 区の説明板。

次第に急になり、坂の上部には手摺りがある。 |

|

|

|

|

|

| 急な所で 約 9度。 |

|

|

| 鐙坂 (あぶみざか) |

|

・ 鐙の製作者の子孫が住んでいたから

『江戸志』

・ 坂の形が似ているから

『改撰江戸志』 |

|

|

|

|

| 崖下の暗渠 |

|

右の地図 1921年(大正10年)の時点で川の脇に道があったかどうか。 1万分の1地図では判定が微妙だが、明治の 5千分の1 には見あたらない。

道の右側がコンクリートむき出しになっている。 暗渠化された現在は 汚水との合流式下水管となっていて、サイズは 手前で 2.4 × 高さ2 m、少し先は

1.4 ×1.8 mである。 |

所々にグレーチングがあって 水が流れている音が聞こえるが、それほど臭くはない。 汚水管とは別に 浅い所に雨水管があって、トラップを介して汚水管に接続されているのか?

左手の崖の上は「右京山」と呼ばれていた一画。 戦前は陸軍の所轄だった(大正10年の地図)が、現在は公園と老人保健施設がある。 |

| 一葉の井戸だけではない 現役の井戸 |

|

|

|

|

| 崖下の暗渠 |

|

|

| 1883年(明治16年)測量の 5千分の1地図 |

|

| 道は 昔の地図の通りに蛇行している。 |

|

|

|

|

| 川の右手 |

胸付坂 |

|

|

| 菊坂から。 初めは緩やかだが 先は急坂。 |

|

| 坂上から |

|

| 最大 11度も |

|

豊島区高田の「のぞき坂(約12度)」に匹敵する斜度である。

写真右上のブロック塀に張られた 薄緑の小さな板が、古い町名案内板。 昔はここが「菊坂」だったようだ。 |

| 坂上に今も残る旅館 |

|

|

1 |

| 元祖 菊坂? |

|

| 現在の名は 胸付坂。 しかし 明治の地図には「菊坂」とある。 |

|

| 元祖 菊坂 |

|

| 台町の説明板 |

| 胸付坂の説明板は無く、坂上に 旧町名の古い説明板がある。 |

旧台町 (昭和40年までの町名)

[前略]、1696年(寛永4年)に町屋が開かれた。 むかし、菊畑が多く、坂を菊坂といい、台地の上を菊坂台町と名づけた。

明治5年、町名の菊坂をとり台町とした。 [後略] |

| 文京区 |

大下水前半にあった 長泉寺前の説明板、

「今は、本郷通りの文京センターの西横から、西方一丁目の台地の下までの長い坂を菊坂といっている。」

の文言と合わせて、以前は現在の胸付坂が 菊坂だった、と考えられる。 |

|

|

|

|

| 合流地点 |

|

| 山裾を廻って 今度は左に流れて行く。 突き当たりで、右からの川と合流。 現本郷弥生の交差点から 言問い通りの谷を流れていた支流の名称は不明。 |

| 合 流 |

|

| 左 : 川下 |

|

右 : 支流の川上 |

|

← ▼ → |

|

| 終わりも近い。 |

|

|

|

|

| 合流地点 |

|

| 右手から、言問通りを流れてきた小川が合流していた。 |

|

|

|

|

| 白山通りに向かう |

|

路地は 下水の幅そのもの。 約 1. 8 m。

震災か戦災で崩れた石垣が、あり合わせの石で積み直されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

| いよいよ 最後 |

|

| 側 溝 |

|

| この側溝は、暗渠化時に 暗渠と一体で造られたと思われる。 右側が奥まっているのは、最低限の道幅を確保するために、路地の中心から2m後退したもの。 |

| 今回の終点 |

|

白山通りの西沿いを流れていた、東大下水に合流していた。

白山通りには橋○が架かっていたが、明治の地図には名前が載っていない。 |

|

|

| 白山通りへ |

|

|

|

|

|