| 谷端川 の跡を歩く |

|

| 番外.神田川 と 神田上水 |

|

|

タイトル地図:1921年(大正10年)1万分の1

/大日本帝国陸地測量部/国土地理院 |

|

| 2013.10.24 記述を変更、追加。 後半に ふたつの「仮説」を提案。 |

|

|

| 神田川は無かった? |

|

| もし中世に神田川があったとしても、本郷台地の湧き水などの小さな川だった、といわれている。 |

|

| ・ |

江戸時代以前 : |

|

|

神田川の基となる川の名は平川で、今の水道橋あたりから南へ流れ、当時の日比谷入江に注いでいた。

平川の名残は 今の日本橋川の一部と馬場先濠である。 |

|

|

| ・ |

1590年 家康入府 : |

|

|

太田資長(道灌)が1450年頃に築いたという江戸城を中心に生活用水の確保と洪水を防ぐために堀の整備を始める。

道三堀や平川の排水路としての外濠である。 |

|

|

| ・ |

上水の工事 : |

|

|

家康は 大久保藤五郎に江戸の生活水の整備を命じた。 初めに手がけたのが「小石川上水」といわれている。 小石川上水は、平川に合流していた谷端川 の下流域(小石川)を整備したものと思われるが、確認できる資料が無く、実態ははっきりしていない。 |

|

|

|

|

|

後に神田川が開削される前であるから、小石川(谷端川)と 白山から流れていた支流は合流した後にそのまま南に流れ、平川に合流するか 直接日比谷入り江に注いでいたはずで、まずはこの流れを利用するのが手っ取り早い。 しかし、雨水 と その湧き水 を集めるだけの川だから、水量が安定しない。 |

|

|

| ・ |

放水路の開削 : 二代将軍秀忠 (1605年 ~1623年)の頃 |

|

|

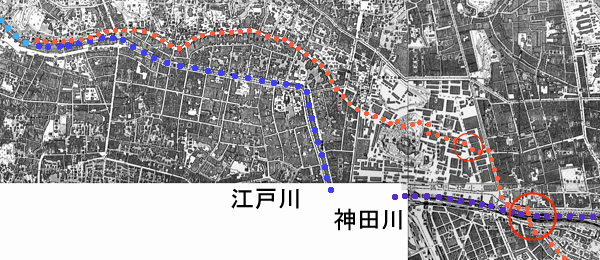

洪水対策と、平川の一部を堀とするため神田台地(駿河台)に堀割を通して、平川を隅田川につなぐ。(写真●●部分) 御茶ノ水駅と神田明神の間をの横を流れている深い谷である。

「江戸川」 と 「神田川」の名称はこの時以降に付いたようだ。 |

| 平川を付け替えた 神田川 |  |

| 国土画像情報/国土交通省 CKT-89-3 C5 に加筆 山手線 日本橋川 |

| ● : 平川、 ● : 平川迂回路(外濠)、 ● : 平川付替え(神田川) ●は台地部分 |

| 東京のグランド・キャニオン |  | | 人工の川、神田川。 お茶の水橋から見た 聖橋 と 御茶ノ水駅。 |

|

|

| 上水の語源 |

|

Wikipedia によれば、日本最古の上水は「小田原早川上水」で、16世紀の中頃に、北条氏が支配した小田原城下に 早川の水を引き入れたものである。 飲み水としても使われたために、「早川上水」や「小田原水道」の呼び方もあるようだが、小田原市の呼称は「小田原用水」となっているそうだ。

「用水」は飲料水だけでなく、灌漑など その他の目的に「用いる水」である。「野火止用水」や「愛知用水(現代)」が有名だ。 |

農業用などの用水ではなく、生活用水・飲み水のための用水を区別したのが、「上水」の始まりのようだ。

水を流すという意味の「下水(カスイ)」という言葉があり、そこから汚水のことを「下水(ゲスイ)」と呼ぶようになった。 これに対する言葉として きれいな水・飲み水を

「上水」として区別した、 という考え方である。

私はさらに、神田上水 本体(後述)や玉川上水の構造から、次のような語源説を付け加えたい。 |

「上水」とは、”生活水として使うために 人工的に水路を造り、本流から分岐した水を流した水の道” である。 遠くまで水を引くために、水路はほとんど水平であり、本流に較べて高い位置にある。

すなわち、「上(高い所)を流す水」 「上水路」 「上水道」 が起源である。 |

1883年(明治16年)測量の 5,000分の1地図では、文京区江戸川橋から上流が「神田上水」、中間が「江戸川」、水道橋あたり以降を「神田川」と表現している。

1901年(明治34年)に 神田上水による給水が廃止されて以降の 1万分の1地図には、その上流域には 「旧 神田上水」と書かれている。 |

|

|

|

|

大久保藤五郎は引き続き 「神田上水」の整備を行った。

神田上水は 慶長年間 (1596-1615年)に着手し、寛永年間 (1624-44年)には完成したといわれているが、これも定説は無い。

本郷2丁目の「東京都水道歴史館」は、神田上水は小石川上水を発展させたもの、という見解をとっている。 しかし、どこに小石川上水が通されて どう発展させたか、の具体的な説明は一切なされていない。

神田上水の存在 と ルートは はっきりしているので、小石川上水にこだわる必要はないだろう。 |

|

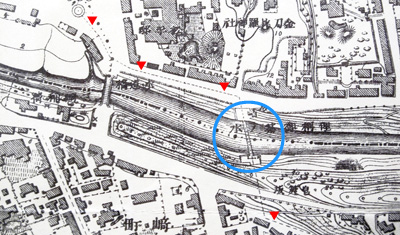

| 取水口から 神田川を渡すまでの流路 (● ● ● 印) | | 大洗堰 江戸川橋 大曲↓ 後楽園↓ 現 白山通り 東大 |  |

| 1916年(大正5年)修正の地図/国土地理院 を合成・加筆 懸樋↑万年樋 |

| 大洗堰 取水口 (イメージの復元) |  | | 出土した石材で、イメージを復元したもの。 江戸川公園。 |

| ↓ |

| 懸樋が架かっていた場所 |

|

| 対岸を 中央線 ・総武線が走る。 |

ここを目差して 文京区関口の大洗堰の高さを決めたはずだ。 取水口横の標高は 約 7 mであるから、水路はほぼ水平と言ってよい。

神田上水の説明には、「井の頭池・善福寺池・妙正寺池からの水を集めて、」などという文言が付きものだが、マクロ的に地図を見る限りでは、人工的(直線的)に作られた形状は見あたらない。

もともと流れていた 平川 が、「井の頭池の湧水」を水源とした神田上水のベースのはずだ。 もちろん 流域を石垣や土留めなどで整備したことは間違いないないだろう。

上水路の完成に伴って、関口から上流の呼び名も「神田上水」とされた。

上水の清潔度を保つために、民衆の意識を高めるためにも「上水」という名称を付けたのだと思われる。 |

大堰で取水したあとは、等高線に沿って小日向の台地の南側を東へ。

現在はそのまま道路となっている。 昔 知識がない時にこの道を通って、不思議な道だと感じたものだ。 「小日向水道町」や「小日向水道端」の地名が起こり、現在も「文京区水道」として残されている。

小日向の上水路は長い間 「開渠」で、寺などの敷地出入り口には石の蓋(橋)が架けられていたが、明治時代に暗渠とされた。 |

| ・ | 1653年 : 玉川上水完成 | | ・ | 1666年 : 上水奉行が設置される |

|

| 神田上水 万年樋 | 計画のポイントは、できるだけ高い位置でお城側に引き込むこと。 そのために 現在の江戸川橋の上流に「大堰」を築いて水位を上げた。 お茶の水坂の途中から、対岸のサイカチ坂に向けて神田川を渡した。

神田川の空中を横切る上水路。 神田上水の名を象徴する懸樋(かけひ)、通称「万年樋」 である。 | | 万年樋の位置 | | 水道橋↓ 懸樋↓○印 |  | | 1883年(明治16年)測量の 5,000分の1地図/東京北部 | | 図中の 破線 - - - ▼ は、地中埋設配管を示している。 | |

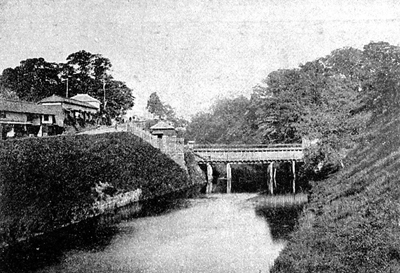

| 懸樋 の模型 |  | サイカチ坂のビルのショーウィンドウに展示されていたもの。 左が本郷台地で 右が駿河台 となっている。 谷の深さがとても浅い。 現在の川が当時より深くなっているのは確かだが、実物がこの通りだったのか疑問に思っていた。

ところが・・・。

|

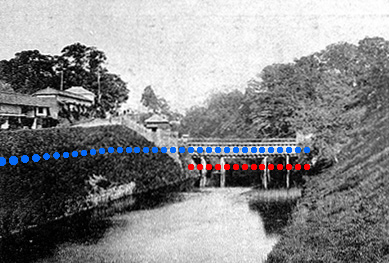

| 水道橋から見た懸樋 撮影: 1900年(明治33年) |

|

| 国会図書館 デジタルライブラリーより |

| 模型の橋は実物通りだった。 崖の左右 上部がなかったために違和感があったのだ。 |

|

| ・ | 1892年(明治25年)~1898年(明治31年): 改良水道の工事

玉川上水を利用して「淀橋浄水場」で水道水をつくる | | ・ | 1901年(明治34年) : 神田上水の使用を止める |

|

|

|

|

|

|

|

| 水道橋交差点付近で発掘された遺構が 本郷二丁目の「本郷給水所公苑」に復元されている。 |

| 神田上水路 (出土したオリジナルで復元) |  |

| 交差点で曲がっていた部分を復元している。 実際には土被りがあった。(写真の後方では土がかけられている ) |

|

|

| お茶の水坂の途中に架けられた掛樋に向かって、水平あるいは下り勾配で進むために、地面からの深さはどんどん深くなっていた。 |

|

|

|

|

| 2013.10.24 以下に ふたつの「仮説」を提案。 |

ここでは

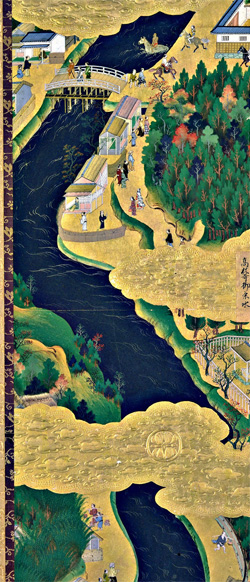

『江戸図屏風』に描かれた 水道橋脇の掛け樋が、神田上水の初期のものだった、 そして 万年樋はその後に架けられた、 という筆者の説を紹介したい。 |

|

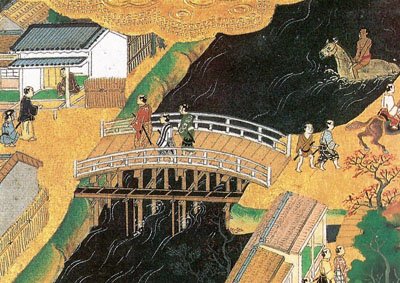

水道橋と掛け樋 (部分図) |

|

| ←神田方向 |

|

春日方向→ |

|

下流側↓ Wikipedia より、出典は『江戸図屏風』で その部分 |

|

|

実際の屏風ではこの絵の右隣に「吉祥寺」があることから、これが水道橋であることは間違いない。 (右図 参照) |

|

調べ始めた時にこの図を見て、てっきり 後から掘られた神田川を渡る「小石川上水」だと思いこんでしまった。 ところが、この絵は下流側から上流を見ている、つまり この渡り樋は水道橋の下流側に架けられていることがわかった!

小石川(谷端川)は水道橋よりも上流にあるため、わざわざこの位置に迂回させる必然性はないので、小石川上水の掛け樋ではない可能性が高い。

『江戸図屏風』(国立歴史民俗博物館 蔵)が画かれた年は分かっていないが、徳川家光(将軍在位 1623 - 1651)の事跡を図化したものと言われている。 丁度、神田上水が完成した頃、である。

そのひとつの証として、神田上水が通過していた水戸藩邸に、水が引き込まれている事があげられる。 |

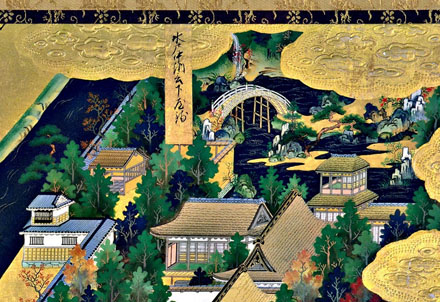

| 『江戸図屏風』 の 水戸中納言 下屋敷 |

|

中央の太鼓橋は通天橋、その上の滝が音羽の滝と思われるが、神田上水の引き込み口附近には、石造りの円月橋が架けられている。(右側の写真参照)

一方で、万年樋は描かれていない。(右図)

つまり、神田上水はできていたが 万年樋は無い、という状態である。

以上から、前掲の 水道橋脇の渡し樋は 神田上水の初期のもの、 という仮説が成り立つ。 水道橋の名もここからおこった。 |

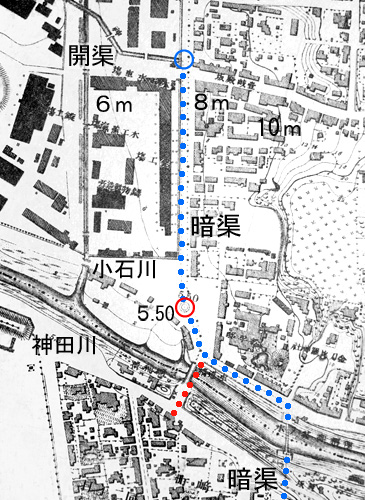

| 1883年(明治16年)測量 五千分の一 地図 |

|

前掲の 水道橋横の渡し樋 ・・・・の絵は「開渠」で、橋よりも少し下を渡っているので、直前の標高 5.5 mを参考にすると、水面レベルは 約5m となる。

後楽園を抜けてきた上水が、90度向きを変えて南下する場所(地図上部の○印) は標高 約7mであるから、2m近くも高度を下げてしまっている。 (当初はここも開渠だったかも知れないが、開渠 ・暗渠とは 関係しない。) |

水道橋のレベルでお城側に渡ったのでは標高が低い。 また、神田川の水位が上昇すると神田上水の掛け樋は水没してしまい、下町へ流れる水道水は「濁り水」となってしまう。

そのためには、もっと高い位置で神田川を渡す必要がある。

わざわざ水道橋の横を通り過ぎて、お茶の水坂とサイカチ坂の土手っ腹に樋を渡したからには、水道橋の脇よりも高くなくては意味がない。 |

壱岐殿坂下で 約7m あった水位を有効に保つには、逆サイホン(連通管)の原理を使えばよい。 石垣や石蓋の隙間に粘土を詰めて密閉すれば、出口の掛樋で入口と同じ高さを 確保できる。 動力機関などはなにも必要としない。

小日向では 250年間も開渠の上水だったのに、最後の部分だけが暗渠となっている必然性が説明できる。 |

|

実際には石蓋の上に土被りがあった。

(写真の左後方では土がかけられた状態で復元されている。 ) |

芳賀ひらく氏によると、懸樋が描かれた最初の江戸図は 1680年(延宝8年)の 『江戸方角安見図』だそうである。 ( 『江戸東京地形の謎』/2013)

さらに同書には、都市史研究者の鈴木理生氏の説として、初期の神田川がさらに拡幅・河床掘削されて舟運が可能になったのは、1660年(万治3年)以降という見解が引用されている。(原著は『図説

江戸・東京の川と水の事典』/2003)

そういえば、『江戸図屏風』の川幅は 6mぐらいのイメージで 確かに狭い。

万治年間(1658-1660)の この拡幅時に懸樋が架けられたので、「万年樋」と呼ばれるようになったのではないのだろうか? (未確認事項) |

| 東京都水道歴史館 の「お茶の水の懸樋」 模型 |

|

| さすがに 前掲のサイカチ坂ショーウィンドウの模型よりも精巧である。 |

|

暗渠 石樋 部分 |

|

本郷側の

土手は

省略されて

いる →

|

|

|

| 給水所公苑に復元されている「石樋」も忠実に表現されている。 水道橋の袂の標高が低いのであるから、万年樋に向かって「上り勾配」にならざるを得ず、サイホンでなければ実現できなかったと思われる。 |

|

| 水道橋から見た懸樋 撮影: 1900年(明治33年) 再掲 |

|

| 前掲した『江戸図屏風』 に描かれた水道橋横の掛け樋は、水面からの高さが2mもあるかないか(赤で示す位置)。この数メートルの差は、平らな江戸の下町に配水するためには大きかったに違いない。 |

|

| 本郷側の水番の様子 |

|

| 1901年(明治34年)まで使っていたのだから、ディテールにも間違いはないだろう。 懸樋そのものはサイホンには直接繋がっていにくて、手前でゴミなどのチェックをしている様子が伺える。 |

|

水路に「梁 やな」のような簀の子が斜めに取り付けられている。 葉などの大きなゴミが流れると、渡った先の細い木管などで詰まる恐れがある。

懸樋には屋根が架けられ、点検通路が3本ある。 さらに梯子で一段下りて、樋の側面を点検・修理できるようになっている。 |

|

| 側面には 安全確保のために、鉄製の「丸管」が取り付けられている。 |

|

|

| しかしそれでは、わざわざ遠くまで地中を進めて 下流で渡す意味がない・・・。 |

|

| 吉祥寺 ↑ |

| 吉祥寺は後に 現在の本駒込に移る |

| 後楽園の円月橋 |

|

| 神田川 |

|

| 下流から 上流を見ている |

| 後に万年樋が架けられたのは、図の中央付近の川が曲がっているあたり。 |

|

| | Top へ 谷端川の跡を歩く 高橋俊一 源流に 戻る |

|

|

|