|

|

|||

| 科 名 : | コミカンソウ科 Phyllanthaceae | |||

| 属 名 : | ヤマヒハツ属 Antidesma Linn. (1745) |

|||

| 旧科名 : | トウダイグサ科 Euphorbiaceae | |||

| 現地名 : | Buni(スマトラ、ジャワ、スラウェシ) | |||

| 原産地 : | 中国、バングラディッシュ、インド、東南アジア、パプアニューギニア、オーストラリア、ハワイ、ポリネシア | |||

| 用 途 : | 鑑賞樹、生け垣。果実をジャム・ゼリー・ワインなどに加工する。材を使う | |||

| 撮影地 : | シンガポール植物園 | |||

| バンドスタンドから西側に続く斜面に植えられている。雌雄異株で、雄株・雌株が一本ずつ。写真はすべて 2014.7.3 に雌株を撮ったもの。 |

| 樹 形 |

|

| 右側に雄株がある。簡単な説明板があり、1926年に植えられたとあるので、樹齢は 約 90年。 |

| 幹の状態 |

|

| 通常は真っ直ぐ伸びて高さ30m以上になるが、この木は根元で枝分かれしている。 |

|

| 前の写真の裏側から見たもの。小さな立て札は「枝に上らないで下さい」という注意書き。幹がでこぼこになるのは、この木の特性。 |

| 葉の様子 |

|

| サンゴジュの葉を思い浮かべた。長さ 10~18センチと大きい。 |

|

| 葉は互生。最近出た葉がみずみずしい。古い枝に果序が付いている。 |

|

| 若い葉には 二枚の托葉が付いている。葉腋にできているのは花芽だろうか。 |

| 若い果実の様子 |

|

| 果実の時期だったので 花の写真は無い。これは Wikipediaにあった 開花終了時の様子。 |

| 美しい果実 |

|

| 完熟すると黒くなって甘くなり、生で食べられるそうだが、普通はジャムなどに加工される。一つの大きさは10ミリ程度。 前の写真ではほぼ同時に幼果ができるのに、果実の色にむらがあるのは、それぞれの果実が熟す速度がまちまちであるため。まるで 宝石をちりばめたような、というのはこのことだろう。 |

| 名前の由来 ナンヨウゴミシ Antidesma bunius | |

ナンヨウゴミシ 南洋五味子 : 果実の形態から |

|

|

| ← ゴミシ、チョウセンゴミシ 朝鮮五味子 : | |

|

| ナンヨウゴミシ | チョウセンゴミシ Schisandra chinensis |

ナンヨウゴミシは 花序軸に多くの小花が付き それぞれが 一つひとつの果実となったもの。 |

次の2枚とともに Wikipedia より |

| 花 チョウセンゴミシ 伸びた花托に付く果実 | |

|

|

|

| 種小名 bunius : | |

|

| ナンヨウゴミシの命名経緯 |

| 西暦 | 学 名 | 命名者 | 備 考 |

| 1745 | Antidesma | リンネ | この属名はビュルマン(1706-1779)が提唱して いたもの |

| 1753 | A. alexiteria | リンネ | 現在は有効ではないようだ |

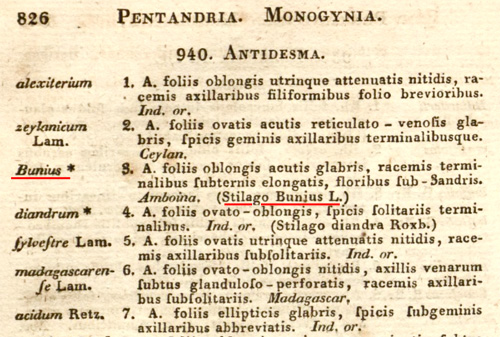

| 1767 | Stilago bunius | リンネ | 本種 ナンヨウゴミシ を Stilago属として記載 結果的には、Stilago属は Antidesma属と 同じだった |

| 1824 | A. bunius | スプレンゲル | Stilago bunius を訂正して記載。 |

| Caroli Linnaei Systema Vegetabilium (ed. 16) |

「BHL Wiki:Biodiversity Heritage Library」より |

| 原書では種小名の頭文字を Buniusとし、固有名詞を表している。 なお、Stilago属の「性」は女性なのに 種小名を buni_us としたのは、 Buni の性が男性であるため。これをふまえて属名を 中性の Antidesma属に変更した時にも、buni_um とはされなかった。 この規定は、命名規約 (メルボルン) 第23条の5 にある。 |

| Antidesma属 : 由来は不明 | |

|

| ヤマヒハツ属 : 山に生えるヒハツ の意味 | |

|

| ヒハツ Pipel longum の果実 Wikipedia より | |

|

|

|

| コミカンソウ科 小蜜柑草科 : 実の形による | ||||

|

||||

|

| Phyllanthaceae : | |||

|

|||

|

| 世界の植物 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |