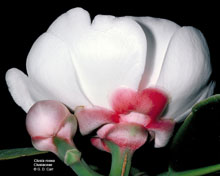

| 名前の由来 Clusia rosea |

和名 : なし |

食べられないマンゴスチン、「マンゴスチンモドキ」。

|

|

| 種小名 rosea : バラ色の、淡紅色の、 の意味 |

カー先生の花の写真は白である。 萼や 実の萼には紅色がある。

『朝日百科/植物の世界』に載っている写真は、花びらにもピンク色がはいっていた。

|

|

| Clusia 属 : 人名による |

16世紀の園芸科学では最も影響力があったと言われる、フランスの植物学者、ドゥ・レクリューズ Charles de l'Ecluse (1526-1609)を顕彰したものである。 その

ラテン名が Carolus Clusius 。

晩年はライデン大学の教授となり、ライデン植物園の創設にもかかわった。

熱帯アメリカに 約 100種。

|

|

| 英語名 scotch-attorney : 傷の薬 の意味 |

scotch : 切り傷 の attorney : 弁護士 である。

葉の汁などを塗りつけるのであろう。

|

|

| 英語名 Autograph Tree : サインの木 の意味 |

葉に傷を付けると黒く変色するため、これに文字を書いてカード遊びをする、と 『Mabbeeley's Plant-Book』にあった。

|

|

タラヨウ |

| 日本では「タラヨウ」の葉が同じように絵や文字書きの遊びに使われる。 |

|

Ilex latifolia Thunb. (1783) |

「タラヨウ」の名の由来は、昔インドで経文を書き写す材料であったパルミラヤシが、江戸時代に「貝多羅葉(バイタラヨウ)」という名で輸入されたことに模したものである。

|

|

| 参考 : 以前の科名 |

| オトギリソウ科 Culsiaceae : 弟を切った ! |

この項、「テリハボク」と重複、同じです。 |

|

オトギリソウ |

オトギリソウの写真は、

『日本の植物たち』のホームページ、 春日健二 kasuga@mue.biglobe.ne.jp

から お借りした。

『日本の植物たち』は、4,600枚 以上のきれいな写真を掲載したホームページです。

春日さん いつもありがとうございます。 |

|

|

まず「オトギリソウ 弟切草」の由来であるが、『朝日百科/植物の世界』には「植物の薬効」という囲み記事に詳しく載っているので、大意を引用させていただく。

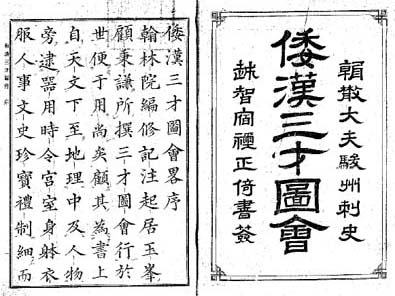

出典は『和漢三才図会/寺島良安 編』で、18世紀初め 江戸時代中期に刊行された「図入りの百科事典」である。 |

|

国立国会図書館デジタル・ライブラリー より

|

|

|

平安時代中期の花山院の頃、晴頼という鷹匠がいた。

技術が高いだけでなく、鷹が傷を負った時には、ある種の薬草を使ってたちどころに治してしまうのだが、晴頼はこの薬草を秘密にしていた。

ところが その弟が薬草の名前を漏らしてしまい、怒った晴頼は、あろうことか弟を切り捨ててしまった。

そしてこの薬草は、「弟切草 オトギリソウ」として知れ渡ることになった。 |

|

|

|

オトギリソウ科は 40属 約 1,000種ともいわれるが、有名なのは果物の女王 マンゴスチン である。

園芸種として利用されているものは少ないが、オトギリソウ属のビヨウヤナギ や キンシバイ は街の植え込みでもよく見かける。 |

|

| マンゴスチン属 マンゴスチン |

|

|

| ビヨウヤナギ |

キンシバイ |

|

|

|

参考文献 : Index Kewensis Ver.2.0/Oxford University Press

園芸植物大事典/小学館

週間朝日百科/植物の世界・朝日新聞社

ハワイの植物/Dr. Gerald Carr

MABBERLEY'S PLANT-BOOK/Cambridge Univ. Press

日本の植物たちのホームページ/春日健二

Merriam-Webster's online dictionary |

|

| 世界の植物 −植物名の由来− 高橋俊一 五十音順索引へ |