トップの写真は私が植物園めぐりを始めた次の年、ワシントンの国立樹木園の本館脇にある池で撮影したものである。

ハス田のようにビッシリと生えているのではなく、このようにほかの水生植物とバランス良く植えられているのも美しい。(下の写真 左)

|

| ワシントンのハス |

ガイアナのハス |

|

|

ワシントンではちょうど職員が手入れの最中であった。

ガイアナの首都の植物園では奥の方の水路に植えられていたが、まるで手入れが行われていないようだった。

なぜガイアナに「ハス」か? と思ったが、国花がハスだというのをどこかで読んだのを思い出し、その場では納得してしまった。

後で調べると、ガイアナの国花は「オオオニバス」であった。

そういえば、オオオニバスは入口に近い場所の池に植えられていた。

|

| 京都のハス |

|

|

京都植物園のハスは正門から真っすぐ北に進んだところの池のひとつにある。

ここは木陰で、葉は日が差し込む方向を向いているが、一面の葉っぱだらけよりも、ずっと趣がある。 |

|

ピンクもいいが、白もいい。

|

|

|

そして最後に琵琶湖東岸南部 烏丸半島 2008年8月初めの様子である。 |

| 琵琶湖のハス群生地 |

|

|

食用のハスの栽培を除いては、日本一の面積 13ha という一面のハスの花。色々な種類があるのではなく、ピンク一色なのがいい。

|

| 名前の由来 ハス Nelumbo nucifera |

ハス : ハチス → ハス |

ハスの種子は、お椀型の「花床」の穴の中で育つ。花床が成熟してくると全体に大きくなり、穴が開いてくる。

色も褐色となって「蜂の巣」そっくりとなる。

ハスの名は、この「ハチス」の「チ」が抜け落ちたものである。

SF小説に出てくる宇宙人の顔に見えてしょうがない。

|

|

| 花床は楕円形になる傾向がある |

|

|

|

|

種小名 nucifera : 堅果を有する という意味 |

「蜂の巣」の表面の部分は硬いのだが、円錐形の花托の部分はスポンジ状で、押すと柔らかい。

「堅果」は暗褐色になる種子を指すのであろう。 |

|

|

| 英語名 East Indian lotus : |

わざわざ East Indian とことわっているのには訳がある。

単語 lotus はハス以外の意味を持つためである。

ひとつは

・ ナツメの一種 Ziziphs lotusで、ホメロスの「オデッセイ」には、この実を食べて暮らす人 "lotus-eater"が書かれている。実を食べると家や故郷のことを忘れて夢見心地になる ということで、転じて

lotus-eater は安逸をむさぼる人の意味で使われる。

また

・ スイレンの一種 Nymphaea lotus

を指すこともある。

さらに East のない単なる Indian lotus とすると、もう一種のハス属、アメリカハス Nelumbo lutea がアメリカから南アメリカ北部にかけての原産であることから、これと混同する恐れがあるためで、「東インドの」ハスとしているわけである。

|

|

| 中国名 蓮 : |

| 漢名では「蓮」は実を表す。ハスの実がひとつずつ独立しておらず、連なっていることから。 |

|

|

| 漢 名 荷 : |

ハス全体を総称する名称が「荷」で、「葉や花が水面から出ている草」を表している。

中国古代に有用種であったハスには、各部に固有のいろいろな名称が付けられている。 |

|

| Nelumbo ハス属 : Aubl. (1775) |

本種に付けられた、スリランカでの俗称ということであるが、どんな意味かは記載がない。

『植物学名辞典』にも、Ceylon名 とあるだけである。 |

|

| ハス科 Nelumbonaceae: |

科名は属名と同じ。

ハス科はハス属だけからなり、ハス と アメノカハスの2種のみである。

『園芸植物大事典』は基本的にエングラーの分類によっており、ハス科ではなく、スイレン科を採用している。

『週間朝日百科・植物の世界』によると、顕微鏡で見える花粉の形状や、DNAの塩基配列の解析によって、単子葉植物などと同じく新しく分化したスイレン科とは異なり、ハス科はかなり古くに分岐した植物群に含まれると考えられるようになっている。

|

|

| トピックス 1 |

ハスの葉の先端は どっち? |

|

|

| アンスリウムの葉 |

ハスの葉 |

|

|

では、ハスの葉の先端は?

ほぼ円形の葉であるが、少し注意して観察すればすぐにわかる。 |

|

|

中心から放射状に広がる葉脈は周辺で枝分かれする。

しかし、明らかにほかとは異なる、まっすぐの葉脈が1本だけある。これが「中央脈、中肋」である。 |

新しい葉が出てくるときには、先端部が上になっているので迷うことはない。

先端部が少し尖っているのがわかる。 |

|

円形の葉のほかに、「上下」が凹んでいる種類もあった。

凹んでいても、先端部だけは尖っている。(写真 下) |

|

|

|

|

|

また、中央部分でも葉の先端方向がわかる。

葉の中央を見ると、葉柄が付いている部分は白くなっているが、中央脈が通る部分は緑色である。そして先端方向は開いているが、反対側には扇の要のような模様がある。

|

|

|

|

写真では、上が先端方向である。

|

|

それでは、まったく違う系統という「スイレン科」の葉はどうであろうか?

地下茎から次々と出る葉は放射状に広がるので、葉の先端方向は明らかである。

葉には中央脈がありハスの葉と形も似ているが、違いは先端とは反対側が「割れている」ことである。(写真 下 左)

同じスイレン科でもオオオニバスの葉は、割れていた葉がくっ付いてしまい、「盾着」(ジュンチャク) 状態となっている。 |

|

| 熱帯スイレンの一種 |

オオオニバスの葉 |

|

|

オオオニバスの葉の周囲は立ち上がっているが、地下茎側に、葉が割れていた時の名残がある。

|

|

|

|

葉の形の基本は葉の縁に葉柄が付く「縁着」(エンチャク) で、スイレンのように葉の形が丸くなり、回り込んだ葉の縁がくっついてしまったのがハスの葉の形「楯着」(ジュンチャク)

だと考えられる。

完全な円形のハスの葉状の植物として もう一例、南米原産のノウゼンハレンを挙げておく。 |

|

ノウゼンハレン |

一般的な矮性種の葉のサイズは約5〜6cm と小さいが、名前には「凌霄葉蓮」、別名「キンレンカ 金蓮花」と、どちらにもちゃんと「ハス」がはいっている。

やわらかで独特の辛味のある葉は、サラダに使われる。

|

|

|

| トピックス 2 |

きれいなハスにトゲがある ? |

バラにはトゲがある事は誰でも知っている。

ハスにもトゲがあることを、つい最近知った。

ハスの葉を観察していて、葉柄を持って葉の下を覗き込んだ時、チクリとするものがあった。

よく見ると、所々に下向きの小さなトゲがある!花の方にもあった。

トゲの長さは1mm程度で、先端は赤くなっている。 |

|

| 葉柄のトゲ |

花茎のトゲ |

|

|

|

|

|

|

トゲを持つ理由は、さかななどの動物に食べられるのを防ぐためであろう。

植物が意思を持ってトゲを「作った」わけではなく、たまたまトゲができた個体が多く生き残り、進化した結果である。

科は違うが、スイレン科のオオオニバスのトゲは尋常ではない。 |

| オオオニバスはトゲだらけ |

|

しかし、オオオニバスと同じスイレン科のスイレンにはトゲはない。

温帯にはスイレンを食べる動物がいなかったのか、トゲは必須アイテムではないようだ。

また 熱帯でも「熱帯スイレン」にはトゲがないので、オオオニバスは たまたま ということか。

ハスの葉や花は水面から高く突き出ているが、初めの頃に出る葉はスイレンなどと同じく、水面に浮く「浮葉」であるため、トゲを付けて、食べられないようにする必要性はある。

|

|

ハスはよく日本画の題材に取り上げられるが、近代の絵画ではハスのトゲまで描いたものは見かけない。

先日見た 《安宅コレクション展》 の中にいくつかハスが描かれた作品があり、「ハスのトゲ」に目をみはった。

大阪市立東洋陶磁美術館では、フラッシュをたかなければ写真撮影が自由であったので、4点を掲げる。

|

|

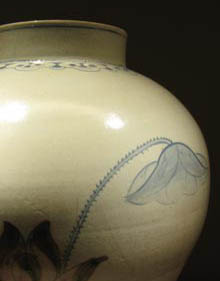

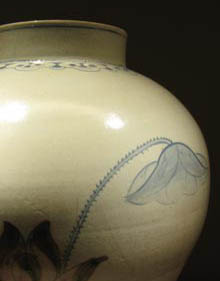

| 粉青鉄絵 蓮池鳥魚文 俵壺 |

粉青鉄絵 魚文 俵壺 |

|

|

ともに 朝鮮時代 15c.後半〜16c.前半 高さ 約15cm

|

| 青花辰砂 蓮花文 壺 |

|

|

18世紀後半 高さ 約 45cm。

朝鮮時代の陶磁器を代表する名品中の名品、という解説がある。

照明の関係で、ハスの花が暗くなってしまったのが残念。

|

|

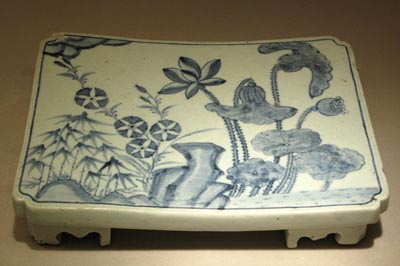

| 青花 蓮花文 角皿 |

|

| 朝鮮時代 19世紀 |

いずれの作品にも、「ハスと云えばトゲ」 というくらいの「棘」が描かれている。

現在の実際のハスをスケッチしても、こうはならないであろう。

ことさらトゲを誇張して描いたのか。

当時の朝鮮のハスは、トゲが多かったのか....。

現在の「韓国のハス」の状態に興味が湧く。

|

|

|

参考文献 : Index Kewensis Ver.2.0/Oxford University Press、

園芸植物大事典/小学館、

週間朝日百科/植物の世界・朝日新聞社、

植物学名辞典/牧野富太郎・清水藤太郎、

リーダーズ英和辞典/研究社

植物学ラテン語辞典/至文堂、

植物用語事典/清水建美、

安宅コレクション展 図録/読売新聞大阪本社 |

|

| 世界の植物 −植物名の由来− 高橋俊一 五十音順索引へ |