ボストン アーノルド樹木園 |

|

|||

| 科 名 : | ウコギ科 Araliaceae | |||

| 属 名 : | ハリギリ属 Kalopanax Miq. (1863) | |||

| 別 名 : | セン、センノキ、イヌダラ | |||

| 原産地 : | 日本全土、朝鮮半島、中国、南千島、樺太、東シベリア | |||

| 用 途 : | 材は建築内装用つき板、家具、器具、建具、楽器、彫刻などに使われる。 ときに若芽を食用とする。 |

|||

ボストン アーノルド樹木園 |

|

|||

| 科 名 : | ウコギ科 Araliaceae | |||

| 属 名 : | ハリギリ属 Kalopanax Miq. (1863) | |||

| 別 名 : | セン、センノキ、イヌダラ | |||

| 原産地 : | 日本全土、朝鮮半島、中国、南千島、樺太、東シベリア | |||

| 用 途 : | 材は建築内装用つき板、家具、器具、建具、楽器、彫刻などに使われる。 ときに若芽を食用とする。 |

|||

| 小石川植物園のハリギリは大木で、5mぐらいの間隔で2本生えている。 胸高で直径 約 1m。 ほかの大木と同様、枝は高い位置にしかなく、この木の花をまともに見たことはない。 |

| これでは大きさがわかりづらい。 人を入れるとスケールになる。 |

|

| 4月末 新緑のハリギリ | 2月のハリギリ |

|

|

| 左右の写真の撮影位置は少し異なる。 |

|

| 幹 | 刺のある枝 |

|

|

| 神戸森林植物園 | |

| 枝が古くなると、トゲは脱落していくが、右の写真の2年目の枝では、突起部分だけで 10mm近くある。 | |

| 葉の様子 5月中旬 | 7月の花 | ||

|

|

||

| ヤツデの花 11月下旬 小石川植物園 | |||

| 花のイメージは、同じウコギ科を代表する「ヤツデ」に似ている。 |  |

| 梢に生る実 2010.1011 | 落ちた実を拾って 11月下旬 |

|

|

| 黒い実 一つ一つの大きさは、直径 2mm。 |

| 11月中旬の落ち葉 |

|

| 名前の由来 ハリギリ Kalopananax septemlobus | |||||||||||||||||||||||

ハリギリ 針桐 : トゲのあるキリ の意味 |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| ハリギリの葉 | キリの葉 | ||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| 種小名 septemlobus : 7つに裂けた という意味 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| ハリギリ属 Kalopanax : | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| ハリギリの葉 | Panax トチバニンジンの葉 | ||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

| 右 トチバニンジンの写真 春日健二氏 (kasuga@mue.biglobe.ne.jp) のホームページ『日本の植物たち』 の中からお借りした。 |

|||||||||||||||||||||||

| ウコギ科 五加木 科 Araliaceae : | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| タラノキの葉 | タラノキの幹 直径4cm | ||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| 参考 ハリギリの別名 | |||||||||||||||||||||||

イイギリと同じように日本に分布し、有用材として使われてきたハリギリにも様々な別名・地方名がある。 標準和名のハリギリという名前は後から便宜的に決められたものであり、各地の人々にとってはそれぞれの呼び名がその木の名前である。 |

|||||||||||||||||||||||

| テングノハウチワ、テングッパ : 天狗の葉団扇 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| ヤマギリ : 山桐 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| イヌダラ : 犬楤 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| エンダラ : (長野、岐阜) | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| ボウダラ : 棒楤 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| バラ : 薔薇(山梨、静岡) | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| イモギ : 芋木(石川) 由来 不明。 | |||||||||||||||||||||||

| シシダラ : 獅子楤(徳島、高知、愛媛) | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| ヤツメダラ : 八つ手楤(佐賀) | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| アユシニ : (アイヌ) 刺が多くある木の意味。 |

|||||||||||||||||||||||

| トピックス 1 | |||||||||||||||||||||||

| ハリギリの学名について |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| ■ハリギリを Kalopananax septemlobus Koidz. とする場合 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| ■ハリギリを Kalopananax pictus Nakai (1927) とする場合 |

|||||||||||||||||||||||

| ← Acer pictum Thunberg ex. A. Murray (1784) |

|||||||||||||||||||||||

| 種小名 pictus : 有色の、色彩した、派手な という意味 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| トピックス 続き | |||||||||||||||||||||||

ハリギリの学名の解明 その1 |

|||||||||||||||||||||||

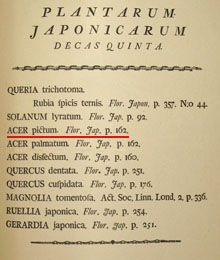

| ツュンベリーが記載した Acer pictum が「ハリギリではない」という、決定的な資料を見ることができた。 1805年に発行された『ICONES PLANTARUS JAPONICARUM』 日本植物図 という元版を、植物文献刊行會が1934年に復刻したものである。 B4版大の5巻からなる図版で、表紙には ツュンベリーが1775年と1776年に日本で採取し記載した、と書かれている。 |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

残念ながら Acer septemlobum の図はないのだが、Acer pictum の図がその第5巻にあった。 目次に確かに Flor. Jap. 『日本植物誌』 162ページとなっている。 |

|||||||||||||||||||||||

| 5巻の目次 | Acer pictum | ||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

| 図中の赤線は筆者が加筆したもの その図はハリギリではなく、イタヤカエデである。 |

|||||||||||||||||||||||

| この結果、Acer septemlobum がハリギリということになる。 |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||

| ハリギリの学名の解明 その2 | |||||||||||||||||||||||

高知県立牧野植物園に依頼して、ツュンベリーの『日本植物誌』162,163 ページのコピーを送っていただき、その内容を確かめてみた。 1784年発行の『日本植物誌』原書は、触るのもためらわれる「貴重品」であるため、昭和の初めに植物文献刊行會が発行した、「復刻版」の方のコピーをお願いした。 羅和辞典と首っ引きで検討した結果、私の結論も ハリギリ は、 |

|||||||||||||||||||||||

| Kalopanax septemlobus | |||||||||||||||||||||||

| となった。 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||

| ■ 根拠 1 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| ハリギリの葉には鋸歯がある | |||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

| 全縁のイタヤカエデ | |||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

| イタヤカエデの黄葉した右の写真では、縁が波打っていているが、鋸歯ではない。 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| ■根拠 2 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| ■根拠 3 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||

同じような植物がある場合には、いくら詳細に言葉を並べてもそれだけでは種を特定しにくい。 今回 ツュンベリーの何種かの記述を調べて、改めて「標本や図版」の重要性を認識した。 |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||

原因の追及 |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| 学名 | 著者 | 書名 | 発表年月 | 現在の和名 等 | |

| a. | Acer septemlobum : | Thunb. ex Murray | 植物分類体系 14版 | 1784年 5~7月 | ハリギリの元の学名 |

| b. | Acer pictum : | Thunb. ex Murray | 植物分類体系 14版 | 1784年 5~7月 | イタヤカエデ |

| a'. | Acer septemlobum : | C. P. Thunberg | 日本植物誌 | 1784年 8月 | ハリギリの異名 |

| b'. | Acer pictum : | C. P. Thunberg | 日本植物誌 | 1784年 8月 | イタヤカエデの異名 |

| c. | Acer pictum : | Thunb. | 王立ウプサラ 科学協会報 * |

1784年 10月以降 |

無効な同名意義語 |

| 誤りに気づいたツュンベリーが、内容をハリギリに訂正 あるいは ウコギ科として記載したようだ。 Index Kewensis では 命名年が1783年 となっている。 その場合には c. が正名となる。 オレゴン州立大学の"命名物語"では、Kalopanax pictus と訂正したように表現されている。 確かに、カエデ属の名前のまま ウコギ科の植物を記載するのはおかしいのだが、実際はAcer pictum のようだ。 |

|||||

| Acer mono : | Maximowicz | Bull. Cl. Phys. | 1857年 | エゾイタヤの異名 | |

| c. Acer pictum がウコギ科の植物であることを踏まえ、イタヤカエデの学名として 新たに記載された。 | |||||

| d. | Kalopanax septemlobus : | 小泉源一 | ボタニカルマガジン | 1925年 | a.を訂正 ハリギリ |

| e. | Kalopanax pictus | 中井猛之進 | 朝鮮野生植物誌 * | 1927年 | c.を訂正 |

| 長い間 これがハリギリとして通用していたが、1993年、大橋広好が b. Acer pictum の有効性を主張。 c. の刊行は 1784年12月あるいは1785年1月で、ムレイの記載よりも 6ヶ月以上遅かったという指摘。 これが 1997年に International Council for Taxonomic Nomenclature に認められた。 |

|||||

| 注) 書籍名 *印 は推定 |

| 今まで Kalopanax pictus は、b. Acer pictum を訂正したものと考えていたのだが、じつは 発行年が曖昧だった c. の Acer pictum を訂正したものだった、ということになる。 すっきり納得 とはいかないが、牧野先生もミスしたのだから 微妙な判断であったことは間違いない。 最後の問題は、ツュンベリーが なぜ 「Acer pictus イタヤカエデ」の方をハリギリとしたか。 Acer septemlobum を訂正すべきなのは明らかである。 標本を取り違えたのか、単なる勘違いか・・・・。 |

| 参考文献 : Index Kewensis Ver.2.0/Oxford University Press、 園芸植物大事典/小学館、 週間朝日百科/植物の世界・朝日新聞社、 植物学名辞典/牧野富太郎・清水藤太郎、 リンネとその使徒たち/西村三郎、 植物学とオランダ/大場秀章 羅和辞典/研究社、 他 多くの図鑑類、 ツュンベリー 日本植物誌 復刻版/植物文献刊行會、 ケンペル 異邦の魅力 ドイツ語解説版/

|

|

| 世界の植物 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |