|

|

|||

| パキスタン |

||||

| 科 名 : | ムクロジ科 Sapindaceae | |||

| 属 名 : | ムクロジ属 Sapindus Linn. ( 1753 ) | |||

| 英語名 : | soap nut tree , Chinese soap-berry | |||

| 原産地 : | 本州(中部以西)、四国、九州、台湾、中国、インド、ネパール | |||

| 用 途 : | 種を炒って食べることができる。 また 数珠や羽つきの羽の重りに使われた。 種皮にサポニンが含まれるため、古くから石鹸の代りに使われた。 |

|||

|

|

|||

| パキスタン |

||||

| 科 名 : | ムクロジ科 Sapindaceae | |||

| 属 名 : | ムクロジ属 Sapindus Linn. ( 1753 ) | |||

| 英語名 : | soap nut tree , Chinese soap-berry | |||

| 原産地 : | 本州(中部以西)、四国、九州、台湾、中国、インド、ネパール | |||

| 用 途 : | 種を炒って食べることができる。 また 数珠や羽つきの羽の重りに使われた。 種皮にサポニンが含まれるため、古くから石鹸の代りに使われた。 |

|||

パキスタン、ラホールのジーナ植物園で見たものだが、 mukorossi の学名は一度聞いたら忘れられないもので、ムクロジは日本で見たことのある植物であり、先を急いだせいもあって、ほんの数枚の写真しかない。 写真がないと記憶が薄れるもので、植物園のどこに植わっていたかもあやふやになってしまった。 残りの写真は、主に小石川植物園のムクロジである。 |

||||||

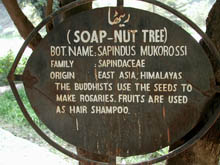

| 葉の様子 | 説明看板 | |||||

|

|

|||||

| 葉は大きな小葉を持つ複葉であるが、この木の葉軸には「翼」があり、変種かもしれない。 看板の説明内容は、「仏教徒が種子を数珠にする。果実はヘア・シャンプーとして使われる。」と書かれている。 |

||||||

| 小石川植物園のムクロジ | 高さ 約 17m | |||||

|

|

|||||

| 昔は手前にもう一本、地面から1.5m のところからの3本立ちであったため、この2本には手前側 (右の写真では左手前側) に枝がない。 |

||||||

| 樹皮が剝がれる | ||||||

|

次第に剝がれていった跡が、縞模様になっている。 |

|||||

| 小葉の数は偶数なのだが、最後の2枚のうちの1枚がまっすぐに付くことがある。 |

||||||

| きれいに色付く | ||||||

|

黄色に少し褐色が混ざるまで、なかなか落ちずに残る。 右の写真は、12月1日 京都植物園 |

|||||

|

||||||

| 低い所に枝がないため、手の届くところには実がならない。 低い枝を残してほしいのだが、安全のためか みな切られてしまい、花や実を手にとって観察できない木が多いのが残念だ。 3月にもなると、実はすっかり乾燥して淡い黄褐色から飴色になる。 落ちていた実を拾い集めた。 |

||||||

|

円錐花序なので複数の果実が付いている。 直径は 約2cm。 果実の付け根に2つの突起があり、乾燥すると剝がれてくるが、なかなか取れずに残っている。 穴が開くわけではない。 |

|||||

|

||||||

| 当然のことながら、種子は内部で果皮と繋がっているが、付け根の部分の周囲には長く白い毛がある。しかし全体はきれいに果皮から離れていて、艶消しの真黒な丸い種子となっている。 中央は 果実を半分剥いて中が見えるようにしたものである。 果実には「稜」(出っ張り) があるが、自然に割れることはない。 ただ さらに乾燥すると種子が中で外れて、振ると カラカラ音がする。 試しに 乾燥したこの果実を水につけて混ぜてみたが、やはり「泡」は出なかった。 今年は 青い実の石鹸で頭を洗ってみよう。 |

||||||

| 名前の由来 ムクロジ Sapindus mukorossi | ||||||

| ムクロジ 無患子 |

||||||

|

||||||

| 種小名 mukorossi : 和名 ムクロジから といわれている。 | ||||||

|

||||||

| Sapindus ムクロジ属 : インドの石鹸 という意味 | ||||||

|

||||||

| ムクロジ科 Sapindaceae : | ||||||

|

||||||

| 参考 モクゲンジ | ||||||

|

||||||

| モクゲンジ | モクゲンジの花 | |||||

|

golden rain tree の名の通り、丸い樹冠いっぱいに黄色い花を咲かせる。 |

|||||

| ボストン アーノルド樹木園 |

||||||

|

||||||

| 参考 オオモクゲンジ | ||||||

|

||||||

| 1999年11月 撮影 | 2001年10月 撮影 | |||||

|

|

|||||

|

||||||

| オオモクゲンジの花 | ラベル | |||||

|

|

|||||

|

||||||

| 参考文献 : Index Kewensis Ver.2.0/Oxford University Press、 園芸植物大事典/小学館、 週間朝日百科/植物の世界・朝日新聞社、 植物学名辞典/牧野富太郎・清水藤太郎、 図説 花と樹の大事典/植物文化研究会 編、 日本大百科全書/小学館 |

||||||

| 世界の植物 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ | ||||||